VIDEO

作者簡介:

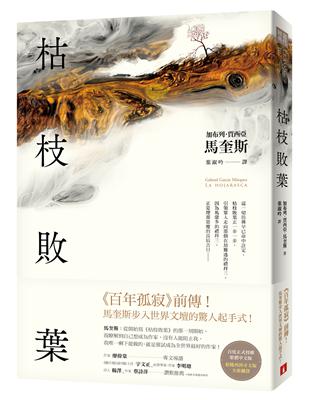

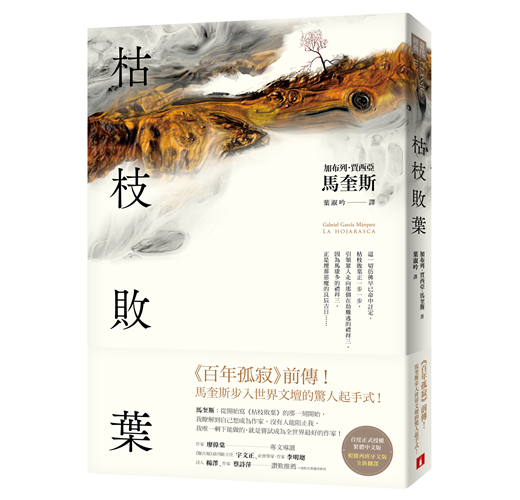

加布列.賈西亞.馬奎斯 Gabriel García Márquez

譯者簡介:

葉淑吟

各界推薦

名人推薦:

【作家】廖偉棠 專文導讀 【《聯合報》副刊組主任】宇文正、【社會學家.作家】李明璁、【詩人】楊澤、【作家】蔡詩萍 讚歎推薦!

名人推薦:【作家】廖偉棠 專文導讀 【《聯合報》副刊組主任】宇文正、【社會學家.作家】李明璁、【詩人】楊澤、【作家】蔡詩萍 讚歎推薦!

章節試閱

這是我第一回目睹屍體。這天是禮拜三,可是感覺像禮拜天,因為我沒上學,穿上某個部位很緊的綠色燈芯絨禮服。我牽著媽媽的手,跟在外公背後,他拄著一根拐杖,每走一步都先探路,免得撞著東西(他在昏暗中看不清楚,走路又一跛一跛的),當經過客廳的鏡子前,我看見自己從頭到腳的打扮,一身綠色禮服,那條漿過的白色領結勒在脖子一側。我照著這面骯髒的大圓鏡,心想:這就是我,今天像禮拜天。

這是我第一回目睹屍體。這天是禮拜三,可是感覺像禮拜天,因為我沒上學,穿上某個部位很緊的綠色燈芯絨禮服。我牽著媽媽的手,跟在外公背後,他拄著一根拐杖,每走一步都先探路,免得撞著東西(他在昏暗中看不清楚,走路又一跛一跛的),當經過客廳的鏡子前,我看見自己從頭到腳的打扮,一身綠色禮服,那條漿過的白色領結勒在脖子一側。我照著這面骯髒的大圓鏡,心想:這就是我,今天像禮拜天。

推薦序

枯枝敗葉──馬奎斯對馬康多的第一重詛咒

枯枝敗葉──馬奎斯對馬康多的第一重詛咒

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱 退換貨原則 。