「這裡誰沒殺過人?」

殘暴‧每天一觸即發!◆「蛾摩拉」是一間無法醫療的醫院、一所沒有警衛的監獄。

透過一位勇敢的醫生,我們打開這座罪惡之城的大門,直視所謂的「異常」。

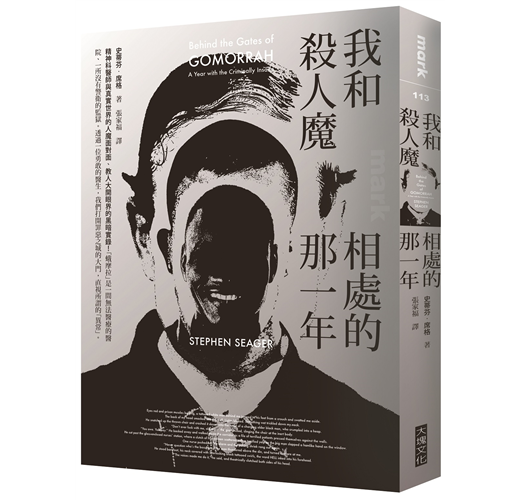

◆納帕州立醫院是美國最大的司法精神病院之一,院內一千兩百名病患皆為精神異常犯罪者,不只有大規模殺人犯,還有性犯罪者和校園槍擊犯,全都是因為精神異常而被法院判定無罪。本書一領讀者深入門禁森嚴的精神病院,史無前例地為大眾開拓了全新視野。

◆「願上帝賜福每一個在高牆之後居住、工作的人。」這一句話,我要送給我在納帕州立醫院的每一位戰友。──史蒂芬‧席格/本書作者、精神科醫師

在一道二十呎高的鏈狀柵欄以及鐵絲網之後,綠油油的草皮上除了閃閃動人的高傲孔雀,還住著世界上最危險的暴力罪犯。

納帕州立醫院是美國境內最大的司法精神病院之一,院內一千兩百名病患皆為精神異常犯罪者,不只有大規模殺人犯,還有性犯罪者和校園槍擊犯,全都是因為精神異常而被法院判定無罪。

《我和殺人魔相處的那一年》帶領讀者進入門禁森嚴的精神病院,史無前例地為大眾開拓了全新視野。本書作者精神科醫師史蒂芬‧席格(Stephen Seager)才剛進納帕州立醫院,就發現自己如果真的想要幫助院裡逞虐為樂的病患,首先還得設法保住自己的小命才行。在沒有警衛隨時看守的精神病院裡,席格必須應付各種病患,包括在他第一天上班就差點打死另一位病患的比爾‧麥考伊;曾經炸毀一座小學、總以為自己是電台主播的麥可‧湯姆林;曾經性侵孩童、時時刻刻頭戴紙製浣熊面具的米格爾‧塞凡提斯;還有持灑水水管將上一位精神科醫師打成重度昏迷的艾力克斯‧馬修斯。每一天,席格都必須冒著生命危險,面對病人的瘋狂舉動,但每一天,他也一再見證院裡醫護人員展現的英勇精神。這群人甘於面對陰晴不定的病患、承受極大暴力,只因為一位老護士所說的:「我們不做的話,還有誰願意來照顧這些病人呢?」

越過高聳圍欄,走進納帕州立醫院,就好比走進一座大觀園,只是這座大觀園裡,全是來自我們噩夢最深處的可怕人物。在這裡,勢單力薄的治療師,得獨自面對具有反社會傾向的病患,主持分享活動。在此同時,檯面下的非法地下經濟更猖獗發展。至於病患與醫師能不能保住小命,完完全全取決於他們能跑多快。作者在回憶錄般的行文中融入精確敘事,筆鋒誠實,語帶悲憫,偶爾還發揮黑色幽默。席格的文字不只深入精神異常者的心靈,同時也反求諸己,探索自己難以理解的決心——面對一份學習曲線抖得如此「致命」的工作,他究竟為何如此不離不棄?

作者簡介:

史蒂芬‧席格(Stephen Seager)

持有合法證照的精神科醫師,曾任教於加州大學洛杉磯分校大衛‧葛芬醫學院(UCLA David Geffen School of Medicine)精神科。本書曾受到知名節目《歐普拉秀》(Oprah)、《早安美國》(Good Morning America)、《賴瑞‧金現場》(Larry King Live),以及美國全國公共廣播電台(NPR)的推介。

譯者簡介:

張家福

一九八八年生,用嘴巴也用筆翻譯。

各界推薦

名人推薦:

王浩威 精神科醫師、作家

沈勝昂 警察大學犯罪防治學系教授

林育聖 台北大學犯罪學研究所助理教授

林明傑 中正大學犯罪防治學系暨研究所教授/諮商心理師

一致推薦

「在真實的人本世界中,確實有一群難以理解的犯罪族群。」

──林明傑,中正大學犯罪防治學系暨研究所教授/諮商心理師

「當司法系統將患有精神疾病、無所顧忌、視暴力與謀殺為家常便飯的男性罪犯,全鎖在鋼製大門與鐵絲網內的時候,會發生什麼事?在這間醫院裡,病沒有藥醫;明明關的是罪犯,卻又沒有獄卒。透過本書,席格醫師揭露在這樣一所醫院裡工作,究竟需要多大的勇氣與同理心。」

——法醫茱蒂‧梅勒奈克(Judy Melineck, M.D.)與T‧J‧米契爾(T.J. Mitchell),《與屍共事:兩年、二百六十二具屍體與成為法醫之路》(Working Stiff: Two Years, 262 Bodies, and the Making of a Medical Examiner)作者

名人推薦:王浩威 精神科醫師、作家

沈勝昂 警察大學犯罪防治學系教授

林育聖 台北大學犯罪學研究所助理教授

林明傑 中正大學犯罪防治學系暨研究所教授/諮商心理師

一致推薦

「在真實的人本世界中,確實有一群難以理解的犯罪族群。」

──林明傑,中正大學犯罪防治學系暨研究所教授/諮商心理師

「當司法系統將患有精神疾病、無所顧忌、視暴力與謀殺為家常便飯的男性罪犯,全鎖在鋼製大門與鐵絲網內的時候,會發生什麼事?在這間醫院裡,病沒有藥醫;明明關的是罪犯,卻又沒有獄卒。透過本書,席格醫師揭露在這樣一所醫...

章節試閱

【內文摘錄1】筆者按

為了顧及病患隱私以及保全同事,在接下來的故事裡,除了我以外的人物都已經化名處理。

此外,故事細節也有所更動,以免不小心透露書中人物的真實身分。不過,我在這段期間的經歷與見聞,在本質上仍然保留原貌。

所謂司法精神病院與一般精神病院相比,可謂一種「昇華」。多數患有心理疾病者,事實上既不犯罪也沒有暴力傾向,但是轉介司法精神病院的人,除了素行不良,有些今日依然相當危險。

司法精神病院是一個危險的地方,對於那些必須在院內工作的院方人員,我的內心只有敬佩。至於院中病患,我在不忘其加害對象的苦難的同時,卻也對他們感到佩服,因為他們所承受的艱難,絕不亞於醫療人員。

大家都問我,像納帕州立醫院(Napa State Hospital)這麼暴戾而危險的地方,維安措施為何長期明顯不足?我當初的答案在今天依然適用—我在蛾摩拉(這如同罪惡之城「蛾摩拉」的醫院)工作的第一天就體認到,醫院與監獄的本質如此不同,實在難以兩全。

我國現有的病患人權體系以及當前的精神健康法規,雖然立意良善,卻也導致體制整體過度保護病患權利,反而忽略院方人員及其他病患的安全。自一九六○年與七○年代起,各地司法精神病院便不斷受到所謂「反精神科運動」(anti-psychiatry movement)的傷害。反精神科運動的中心思想認為精神問題並非疾病,而是個人對現代社會創傷所做出的反應。支持者認為,精神治療(意即藥物)弊大於利,並且抨擊精神病院根本形同監獄,只要有人違抗武斷形成的社會規範,就一律全都關進去。總的來說,該運動認為,倘若社會能有效化解種族歧視、消除貧窮、維繫正義、促成平等(同時淘汰精神病學),我們的社會便不會再有精神疾病。

事實上,現代醫學已經完全推翻反精神科人士的論點—正如心臟病是由心臟的結構性病變所致,重大精神疾病同樣是由腦部的結構性病變所造成。可是即使如此,當今政府與醫界高層,仍存有反精神科運動的信徒,持續對地方與國家政策造成不良影響。

這個問題之所以存在,精神科醫師當然也難辭其咎。除了放任反精神科運動成長茁壯,不提出挑戰,部分同行甚至加入運動行列。眼見州立醫療院所中的病房空空如也,病患在大街小巷流竄,當初的我們只是束手旁觀;如今,我們開始對事態發展搥胸頓足,但我們依然容忍暴力四處擴散,傷害納帕州立醫院等精神病院裡的新進病患。許多精神病院對此情形不只容忍,甚至推波助瀾,致使病患受到合法惡待。而矛盾的是,受到惡待的對象,正是我們基於倫理義務所必須保護的那群人。

【內文摘錄2】前言

我和雷蒙.布德羅兩人隔著一張搖搖晃晃的木桌對坐,我卻一時疏忽,讓他坐在靠門的那端。

頭上兩盞日光燈打亮狹小的空間,四周牆壁是二手軍品特有的米色。房裡只有門上一扇小窗,開向外頭的走廊。

七月的空氣潮溼而靜滯。我一向前傾,椅子便在斑駁的亞麻地板上發出微微尖響。

「布德羅先生午安,我是席格醫師。」

布德羅身上的病人袍是知更鳥蛋的淡藍色。非裔、身材高大魁梧,眼前的男子沒有答聲,只是盯著我看。

「布德羅先生?」已經是第二次叫他,布德羅的眼神卻依然向前直視。我不安地調整姿勢,心裡想著人到底可以多久不眨眼睛。

我是一名精神科醫師,剛調來這間大型州立司法精神病院主持住院單位不久。這地方危險而令人不安,就算大眾原本對這樣的場所不熟悉,看了電影《沉默的羔羊》裡虛構的巴爾的摩州立精神病院,也能略知一二。為期一週的到職訓練結束以後,眼前這位雷蒙.布德羅正是我單獨面談的第一位病人。當天時間已晚,我一心趕著回家,便隨意找了一個房間見布德羅。

「你之後的治療就由我負責。」我仍然不放棄。「有沒有覺得哪裡不舒服?」

又一段靜默之後,布德羅面無表情的臉龐上,嘴角忽然微微揚起。「又是個吸血鬼,我說對吧?」帶有南方克里歐腔調的聲音,聽起來光滑如鏡。他頭一歪,像隻好奇的狗,開始上下打量我。他的雙眼忽然一瞇,我的心也跟著跳了一拍。

司法精神病院與一般精神院所不同,收容的病患除了患有心理疾病,同時也是罪犯,那些校園槍擊犯、公共場所無差別殺人的元凶,許多最後都到了這裡。布德羅當初被逮的時候,我在CNN的轉播上就看過他。

布德羅吐息加速。「你和那他媽的檢察官串通好了吧?」他說:「你們這種人我見多了,把人打死還不夠,還得把血吸乾才過癮。」

布德羅是紐奧良本地人,原本是耶魯MBA高材生,曾出任舊金山某銀行管理階層,後來生了病,只好離職。布德羅失業一個月後,持霰彈槍擊斃上司與數名同事。

「我要殺了那玻璃檢察官。」布德羅邊齜牙低吼,邊站起身來。「你,你也該死。」他這一站,魁梧的身軀完全擋住了門口,我才意識到座位安排出了大紕漏。一時驚慌之下,我也站了起來。

布德羅那炒鍋般大的雙手一推,整張桌子竟朝我壓了過來,從大腿把我整個人抵在牆上。椅子匡啷一聲倒了,我朝窗外看去,一個人影也沒有。正要伸手拿皮帶式警鈴,這才想起給忘在辦公室了。

汗水自布德羅理光的頭頂滑落。他怒道:「你這混帳,別想動。」桌子壓得更緊了。

在一片混亂與恐懼之中,我突然想起之前老師的一句老話,:「病患要是發起怒來,無處可逃時,絕不能讓對話中斷。」

「當初發生什麼事?」

此話一出,布德羅頸部的血管先是開始充血,雙眼更是張得老大,桌緣已經扎扎實實壓到我的大腿骨上。接著他喘了幾口氣,我才感覺到大腿上的壓力慢慢退去。布德羅把頭低下,眼神也渙散了。

他手一鬆,向後頹坐,接著把頭埋在一隻手裡。此時此刻,他看起來渺小又脆弱。

「他們都是我最好的朋友,」布德羅緩緩說道:「怎麼會有人對自己的朋友下手?」

我從桌緣與牆壁之間慢慢掙脫。

「因為你生病了。」我邊說邊朝出口挪動。我繞過垂頭喪氣的布德羅,一手搭上了門把。「這裡與監獄的差別,就在於你不是壞人,只是生病了。」

我把門打開,朝長長的走廊盡頭看去,看到了人之後,連忙朝護理師帕蘭琪揮手,這一揮,兩名壯碩的技術員才匆匆趕來。雖然此時我的雙腳不住顫抖,我還是鼓起勇氣回頭望向布德羅。

「你會沒事吧?」

布德羅靜默不語。

「技術員會帶你回房間。」我邊說邊朝一旁移動。救兵終於趕到。

兩名技術員於是帶著布德羅自走廊回房。

留著一頭黑髮、年約三十許的護理師帕蘭琪手扠著腰,站在我面前,我們倆的距離近得幾乎要腳趾互碰。這已經是我第二次被病人逼入絕境,我選擇苦笑以對,帕蘭琪卻瞪著我不放。

「剛剛房裡只有你和布德羅兩人?」帕蘭琪的英文帶著一點菲律賓的塔加洛腔。

「對⋯⋯」

「訓練時沒有警告過你們嗎?」

「有⋯⋯」

「你沒死算你命大。」

我深吸一口氣。「我知道⋯⋯剛才真的很可怕。」

「難道你剛到院那天學的教訓還不夠?」帕蘭琪說。

我伸手摸摸後腦勺縫過針的傷口。「我以為⋯⋯」

我發現我無話可說。

「醫院需要你。」帕蘭琪搭著我的手,說道:「別再做傻事了。」

我跌坐在地。當初來州立醫院工作,一心只想著要貢獻己力,但是照這樣下去,除了自己丟了性命,搞不好還會連累其他人。

正準備和其他病患前往用餐的布德羅,自走廊另一端喊了一聲。

「醫生,謝謝你。」他朝我揮了揮手。

【內文摘錄3】第一章

瘋子帽匠:「烏鴉和寫字桌有什麼共同點?」

「猜出謎底了嗎?」帽匠再次轉過身來,對愛麗絲說道。

「我放棄。」愛麗絲回答:「答案是什麼?」

「我也一點概念都沒有。」瘋子帽匠說。

—─路易斯.卡羅,《愛麗絲夢遊仙境》

上班第一天,我特地提早到院。上個世紀建成至今的納帕州立醫院,占地百餘英畝,地處偏遠山腳,形勢隱蔽。

走完不起眼的聯絡道路之後,我接著駛入木蘭巷。這條院內的主要道路兩旁種滿了枝幹四生、綠葉扶疏的碩大榆樹,還有不少棟外觀華麗的十九世紀大宅,其中一棟正是為期一週到職訓練的地點。我還記得當初受訓時,有一堂課介紹了納帕的院史:

一八七二年,納帕州立醫院院址選定,工事隨即展開,成為美國最具規模之司法精神院所。納帕州立醫院同時亦為加州首座專司長期精神疾病照護的機構,建成後於一八七五年十一月十五日開放營運。至一九五四年設備全面翻修以前,納帕醫院及其周邊區域已形成一自給自足的社區。一九九二年,院區安全圍籬建置完成,納帕州立醫院遂成為一政府完全認可的司法精神院所,開始收容加州刑法司法系統所還押之精神病患。

訓練期間,院方還發放了一份描述納帕州立醫院「使命宣言」的手冊,裡頭寫著:「院方致

力提供安全、非強迫、無暴力之醫療環境,予以院內病患、醫護人員、到院訪客及周邊鄰里。」

方向盤一打,我接著向右轉進雲杉巷。這條巷子沿著新建成的行政大樓向前延伸,大樓後方則坐落著數棟西班牙式的灰泥牆建築。這幾棟房子正是院內的「開放式」精神科部門,我在就職訓練期間曾經參觀過,裡頭大都是行動不便的年長病患,基本上並無太多管制,病人可以來去自如。一旁的草地上,可以看見幾名男子駝著背、不發一語地抽著菸,其中兩位還手撐助行器。

「他們難道不會逃跑?」就職訓練參觀這個區域、看到類似景象時,就有人向講師提問。

「能逃去哪呢?」

我原本被安排到屬於開放式區域的第十二病房服務,但就在兩天前,我接到了醫療總監海蒂.法蘭西斯醫師的電話。

「院方有新的安排。明天開始,麻煩你到C病房報到。」法蘭西斯醫生說。

「C病房?」

「我再把地圖傳給你。」

停車場的格線已經斑駁,我停好我那輛紅色豐田卡車之後,先在車前停下腳步,把新發的橘色通行證別上襯衫口袋,再稍微調整領帶。

入行至今,我已經在多所精神病院服務過,但是到州立司法精神病院上班,還是頭一遭。

隨著我朝C病房緩步前行,我離高聳的「安全」圍籬也愈來愈近。轉頭向兩旁望去,視線內圍籬延伸不絕。這道圍籬本身由鐵鍊相連構成,高二十呎,上頭還有三呎高的鐵絲網,圍住了納帕院內的隔離治療區,或稱STA(secure treatment area 的縮寫),區內一共設有十七個封閉式病房。這裡和開放式病房不同,看不到病患在外頭吞雲吐霧,只見警車在主要道路上來回巡邏,整個區域看上去就像二戰電影中的軍俘營。根據就職訓練講師指出,STA裡的病患都是院內的「滋事分子」,新進人員一般不會被派到「圍籬區」,所以當初我也沒有特別多想。

我走向高聳的大門時,電流聲嗡地驟響,接著我身旁一名較年長的男子便替我將大門推開。

待我倆一併走入設有監視器的入口,男子便轉身將門關上,我卻被鎖頭扣上的聲音嚇了一跳。

「第一天報到?」入口處另一名男子問我。

「是的,我從來沒有真的進過⋯⋯」話還沒講完,較年長的那個男子便示意要我拿胸前的員

工識別證給機器辨識。等到兩人都刷過之後,我仔細一看,才發現這人名叫「R.科克蘭」。此時,入口處櫃台的厚重玻璃後方,幾名身著制服的男子開始在電腦上檢查我們的資料。等待的同時,科克蘭先是伸手碰了碰我的領帶,然後搖搖頭,將手伸到自己脖子後方,握拳朝上拉扯,作勢要吊死自己。我一看,連忙脫下領帶,隨手塞進褲子的口袋裡。

第二道門打開後,還有一處哨點,裡頭兩名新進員警正在等候。

「麻煩雙手舉起來。」體型較為短小的菲裔警察對我說。我一看,他識別證上寫著「邦班」。邦班手持感應線圈,在我身上四處檢查。

「飛機幾點起飛?」我講了個笑話,卻沒人笑。

「麻煩口袋淨空。」第二位員警指示我。我將褲子口袋裡的領帶、鑰匙、銅板、筆等物品取出,放在塑膠托盤上。邦班看了領帶一眼,露出輕蔑的一笑。

「這種門禁管制叫sally port(譯按:一種安全檢查口,管制城堡、監獄等要塞之出入)。」我們倆取回個人物品的時候,科克蘭一邊解釋。我把領帶捲好,放回口袋,再和科克蘭各自把脫

掉的鞋穿上。

「Sally port⋯⋯聽起來好無害。」我說。

「像聖昆丁(San Quentin)監獄一類的高級戒備監獄,都設有安全檢查口。」科克蘭說:「另外像是國家鑄幣廠和核彈基地也都有。」

我們接著來到第三個檢查區。眼前是一面厚重的暗色玻璃,另一頭的暗光之中可見數名員警。

「這裡就是搜身區。」科克蘭用下巴指了指眼前的上色玻璃,向我解釋:「體腔檢查也在這裡進行。」

忽然一陣口乾舌燥之下,我朝玻璃另一頭瞄了一眼。「所有人都要搜嗎?」話還沒問完,科克蘭已經站在最後一道門前。一陣低鳴傳來,我們便走入隔離治療區。

我跟著科克蘭走到最後一扇窗口,領了鑰匙,還有一只別在皮帶上的「個人警鈴」。警鈴上有個紅色按鈕,到職訓練有提過,若有「狀況」發生,按壓按鈕便能觸動警鈴。

納帕州立醫院的隔離治療區與傳統醫院規畫不同,主要由好幾棟一至二層樓高的建築構成,呈弧形分布,就好像一條串滿珍珠的長線,再由隨處可見的圍籬包覆起來。由於院區曾於一九五四年修繕整理,因此各建物都屬於當時常見的經典長型農舍風格。

每棟房子的外牆漆都還很新,維護也相當良好。治療區四處皆可見修剪齊整的老樹,整塊地上則是一大片修整過的草皮。圍籬內的隔離區倒比較像是大學校園。

綠意盎然之中,還可見若干孔雀在陽光之下招搖、理毛。另一頭,灰色煤渣磚砌成的牆上則停了一隻羽色閃亮的藍鳥,抬著頭鳴叫。牠的叫聲約略可以分為兩段,兩段聽起來都好似人聲—─第一段像是短粗的笑聲,第二段則像是有人在喊救命。

我一進入C病房所在的主建築,耳際就突然傳來極為尖銳的警鈴聲,好幾盞緊急閃燈更是突然大作。只見許多人從長長走廊上的各扇門裡跑了出來,焦急地四處尋找,有些人更不時發出驚叫聲。「大家都沒事吧?」一名體型碩大的男子大喊。

「快去確認餐廳狀況!」一位年輕女性指向左手邊,高聲說道。在她一聲令下,十幾位院內人員快速前往查看。在此同時,閃燈依然明滅不止,警鈴也持續大作。

我站在一旁,無法動彈。這時我右邊一位衣著輕便、留著棕色短髮,年約四十許的女性注意到了我。她先是翻了翻我的識別證,然後在一片混亂吵鬧之中,大聲問道:「你是今天報到的新醫生?」

見我點頭,她把手伸向我的腰際,輕輕把個人警報上的紅色按鈕彈開。這一彈,一切才恢復平靜。

「誤觸警報!」她向眾人宣布。在場所有人一聽,同步鬆了一口氣,接著各自回到辦公室。

「別放心上,每個人都可能誤觸警報。」她邊說邊把大門鎖上。「拿鑰匙的時候,記得小心別碰著了紅色按鈕。還有⋯⋯」她彎下腰,把地上的鑰匙撿起來:「鑰匙要好好保管,不然問題就大了。」

「下不為例,對不起。」我說。

「我是凱特.亨利,負責管理C病房。」她笑了笑,「歡迎來到納帕州立精神病院。」

我在淨空的走廊上站了一會兒。大門外頭忽然隱隱傳來「哈哈哈」的笑聲,在大廳來回盪漾。我頓了頓才意識到是孔雀在鳴叫。

進入C病房的大門是以強化鋼材製成,上頭的小窗鑲上了雙層玻璃。我把鑰匙插入鎖孔,門才推開一點縫隙,一張臉就猛然出現在窗口。

這位年輕男子眼神狂亂,頭髮全糾在一塊,身上的天藍色病人服也皺得亂七八糟,不停用雙手賣力地打著手勢。「歡迎收聽八八點五全國公共廣播電台。」他的語氣和腔調,與電台主播一模一樣。「免費收聽形同偷竊,現在就加入電台籌款勸募。接下來,讓我們歡迎主持人歐菲比亞.奇斯特.亞克唐。」語畢,這位男子在門前轉了三圈後,突然停了下來,將雙掌分別朝兩側展開,舞動手指,擺出著名的「爵士手」,動作完畢才轉身走開。

冷靜下來以後,我正式走進人滿為患的C病房區走廊。此時,一張木椅忽然自我的左耳際飛過,砸在身後的鋼製大門,發出槍擊般的巨響。

在我後方的一位白人男子,渾身是監獄裡練出來的肌肉,刺滿刺青的他紅著雙眼,忽然從沙發上跳了起來,猛地把我撞到一旁。我的後腦勺應聲撞牆,霎時間我眼前金星四冒,同時感覺到有液體自頸部緩緩流下。

這傢伙接著一把抓起木椅,對著朝他衝過來的年長黑人男子,用力從頭頂砸下去。這一砸,對方馬上嗚呼一聲,在地上癱軟成一團。

「臭老頭,再給我耍花樣試試看。」巨人般的他對黑人男子齜牙怒斥,同時把椅子砸向男子早已無法動彈的身軀。「欠錢,就給我還錢!」語畢,他轉身向走廊另一端走去,其他早已飽受驚嚇的病患,見狀紛紛後退讓道。

他接著越過眾人,走向玻璃圍起來的護理站,一隻大手向火腿一樣拍上玻璃窗,嚇得裡頭的女護理師驚叫四起,其中一名護理師連忙按了腰際警鈴,警報尖響於是再度傳遍四周。

「搞清楚誰才是老大!」警報聲之中,男子向眾人雷霆般地大吼。他轉過身,惡狠狠地瞪著我,光著腳的他,脖子上全是黑色刺青,線條糾結相連,額頭上則大大刺上兩個大字—地獄。

突然間,他以雙手抱住頭的兩側,喊道:「是那些聲音要我這麼做的。」此時,他以腳跟為軸,身子一轉,便若無其事地走進一旁圍了牆的院子。「別忘了籌款募捐喔!」剛剛那位電台主持人再次出現,窸窣向後跑開。「你捐多少,喜互惠企業就捐多少!」

【內文摘錄1】筆者按

為了顧及病患隱私以及保全同事,在接下來的故事裡,除了我以外的人物都已經化名處理。

此外,故事細節也有所更動,以免不小心透露書中人物的真實身分。不過,我在這段期間的經歷與見聞,在本質上仍然保留原貌。

所謂司法精神病院與一般精神病院相比,可謂一種「昇華」。多數患有心理疾病者,事實上既不犯罪也沒有暴力傾向,但是轉介司法精神病院的人,除了素行不良,有些今日依然相當危險。

司法精神病院是一個危險的地方,對於那些必須在院內工作的院方人員,我的內心只有敬佩。至於院中病患,我...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。