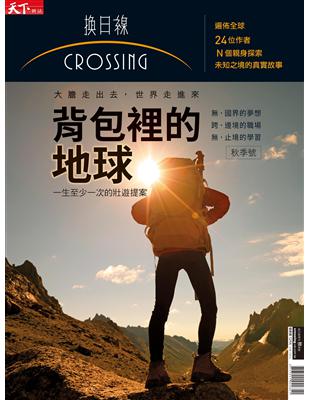

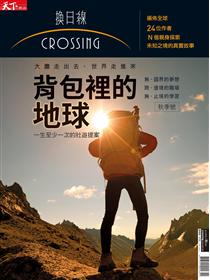

一生必去一次的壯遊提案

遍佈全球

24位作者「壯遊」,其實源自於 17 世紀的 Grand Tour ” 一詞,原意指的是歐洲貴族階級,利用年輕的歲月,進行為期數月到甚至數年的長途旅行──除了親身接觸、吸收不同國境內的藝術、文化、科技、社會甚至哲學土壤,藉此豐富自己的知識、開拓自己的人脈之外,拉高自己看待世界的視野與格局、深化自己探討人生意義的思考,更是「壯遊」風行當時上流階級的關鍵原因。

到了 18 世紀中葉,「壯遊」隨著工業革命、中產階級興起,更在英國和歐洲新富階級中蔚為風潮,根據文獻紀載,當時的歐洲固然有藉著壯遊「炫富」、「縱情玩樂」的風氣存在,但同時,更多人認為「有能力出國長期旅居者,也有義務分享其所見所聞,作為改善國內環境的參照」。後世不少分析者也認為,日漸普及中上階層的「壯遊」思想,促進了當時的「國際民間交流」,成為締造西歐各國多年盛世的基礎之一。

時間來到我們身處的現代──隨著資訊、交通技術的進步,跨越國境藩籬的旅行,早已不再是貴族與富人的特權與專利。以台灣來說,近年出國旅行的人數快速成長,在 2016 年,已接近一千五百萬人次大關(14,588,923),媒體上,更不乏年輕世代一輛單車、一張廉航機票甚至船票,「窮遊列國」的報導。

然而,「旅行」是否等於「壯遊」?甚至,在無遠弗屆的網路資訊鋪天蓋地、唾手可得之下,實際踏上異境、度過或長或短的時光,除了休閒娛樂,或者如某些工商大老所批評的「拍照打卡小確幸、徒然浪費金錢與時間」之外,是否還有更深刻的涵義?

答案,恐怕只有實際「在路上」的人們,才能夠回答:

史丹佛博士後研究員、任職美國矽谷專利智財公司的 Elaine,在被醫師診斷出罹患罕見疾病,導致視力可能日漸衰退後,辭去高薪正職、領出所有存款,和南美的友人駕著小帆船,一路航行到南極──

她想在雙目仍清晰的時候,親眼望盡過去嚮往、但忙碌工作中未曾下定決心造訪的美麗風景,卻在被鯨魚圍繞著的南太平洋上,強烈地體會到大自然的浩瀚,與自己過去所執著的事物,如今看來是如此渺小。

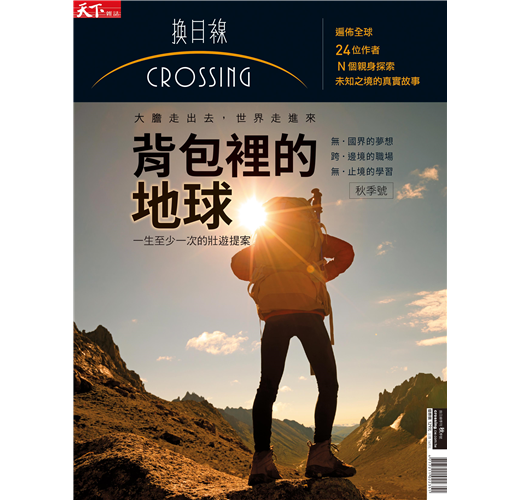

更多壯遊人生故事,請見換日線秋季號《背包裡的地球》

各界推薦

特別收錄 / 編輯的話:

繞路 是最近的距離

「直線未必是最近的距離,轉彎、繞路,也未嘗不是一個好選項。」

2015 年,換日線甫成立滿半年,第一場作者分享會,便以「繞路,是最近的距離」為主題,許下對 2016 年的承諾:無論生命的旅途多麼曲折,切莫忘記,人生沒有白走的路,所有沿途的風景,都將化作心靈持續向前的動能。

2016 年九月,換日線第一本專刊《世界教我的一堂課》問世,事實上,在數位時代作一本紙本刊物,並不在我們的計畫之內。這本意外誕生的專刊,同樣意外地收到各地讀者朋友們的歡迎,許多人說,因為換日線,自己終於有了「為夢想,跨出第一步」的勇氣。

於是,我們決定逆著媒體潮流,以 2017 年的季刊,繼續走在這條預期之外,卻驚喜不斷的出版之路上。

2017 年,當你手上拿著季刊秋季號的此刻,換日線業已成立兩周年,我們與紙本的緣份,轉眼間也已將近一年。這一年,繼呈現世界精彩面貌的首本專刊後,我們一直企圖在季刊中進行文字策展,辨認一條走向世界的路──從春季號的「尋路」,到夏季號的「指路」,那「路」所強調的,往往是身體的位移。

而你或許會問,「大膽走出去」,只要身體移動,就夠了嗎?秋季號主題,便是我們回答此一提問的一種嘗試。

我們相信,「出走」的本質,從來不僅僅是地理座標的變化,它同時意味著個人生存條件與精神狀態的變動,如何在動態的生活情境裡,取捨並平衡社會標準、家庭期待與自我實現,是每一個人不論年紀,都須面對的課題。

因此,細心的讀者會發現,本次選文中,不僅僅有青年學子到異地求學、求職的經驗,也有年屆而立甚至已為人父母者,對於自我價值的探索。前者的選擇已經從廣為人知的歐美國家,拓展到杜拜、巴西等地,甚至有作者在追求知識的路上,勇往戰地,只是為了確認自己從西方學術殿堂習得的觀點,不是未經經驗檢證的、社會偏見的複製。而後者欲跨越的難關,除了異國生活裡的文化衝擊,還有身體狀態的改變,不再局限於傳統想像中,家庭和事業的拉鋸。

這些故事的共同點,在於他們的旅程中,沒有所謂的「一帆風順」、一條路走到底,反而多所周折、試煉,而這也是我們多數人的生命樣態──誰的道途能永遠筆直寬敞,從無歧路?為了超越現實的困難,開創一條自己的路,他們不斷地與自我對話,辨明意義,終於逐漸理解到:山水從無窮盡之處,心靈的超昇,將引領生命一次次找到新的出路。

而繞路,往往是最近的距離。

特別收錄 / 編輯的話:繞路 是最近的距離

「直線未必是最近的距離,轉彎、繞路,也未嘗不是一個好選項。」

2015 年,換日線甫成立滿半年,第一場作者分享會,便以「繞路,是最近的距離」為主題,許下對 2016 年的承諾:無論生命的旅途多麼曲折,切莫忘記,人生沒有白走的路,所有沿途的風景,都將化作心靈持續向前的動能。

2016 年九月,換日線第一本專刊《世界教我的一堂課》問世,事實上,在數位時代作一本紙本刊物,並不在我們的計畫之內。這本意外誕生的專刊,同樣意外地收到各地讀者朋友們的歡迎,許多人說,因為換日線...

章節試閱

Every cloud has a silver lining,每一朵烏雲,都有銀色燦爛的邊界。所有的悲傷,都只是幸福的起點。

2015 年的一月至二月,我與幾個朋友,駕著其中一個朋友花了八年親手打造的帆船,由阿根廷南端的烏抒懷雅(Ushuaia),遠征南極。

南極洲是世界第五大洲,是唯一一個沒有過戰爭的地方。

在這裡,因為《南極公約》(Antarctic Treaty)的保護,大部份的動物也都得以平安生存,無需懼怕人類的威脅。

南極大陸也是世界上最冷、最乾、風最大的地方,有著古老的冰川,四周的海域平時都結了厚厚的冰層,只有在十一月到三月,冰層融化之後,船隻才得以進入。

南極一直是我夢想中的國度,僅用簡單的黑、白與藍,就能勾繪出讓人屏住呼吸的壯麗景觀,光是簡單的冰山與海,就能構成千萬種不同的美景。

2014 年7 月,我毅然決然地辭去了在美國矽谷第一的專利法律事務所工作,並且開始計劃我的南極大冒險。

每當我告訴朋友我的冒險計劃時,大家總會先愣住,接著驚訝的說:「天哪你瘋了嗎?聽起來超酷的,但是......為什麼呢?」

為什麼?當然啦,我也就像很多年輕人一樣,被一成不變的生活和現實的壓力,壓得喘不過氣來、也經常幻想可以環遊世界,在異鄉放逐自己;但是,我會選擇在當時去南極探險,仍有其他的特殊原因:

理由一:日本獵鯨船僅在 2015 年,暫停在南極海域獵捕鯨魚

自從1988 年以來,日本獵鯨船每年都以科學研究的名義,前往南極獵捕成百上千的座頭鯨、小鬚鯨與長鬚鯨。

儘管世界許多保護海洋動物的團體常年抗議抵制,日本人仍貪食大型海洋生物,不在乎海洋生態平衡,堅持每年獵殺鯨魚。所謂「科學研究」完畢之後剩下的鯨魚肉,被販售到日本各地的餐廳供人們食用,這讓我非常憤怒。

更多人生必去的壯遊提案,請見換日線秋季號《背包裡的地球》

Every cloud has a silver lining,每一朵烏雲,都有銀色燦爛的邊界。所有的悲傷,都只是幸福的起點。

2015 年的一月至二月,我與幾個朋友,駕著其中一個朋友花了八年親手打造的帆船,由阿根廷南端的烏抒懷雅(Ushuaia),遠征南極。

南極洲是世界第五大洲,是唯一一個沒有過戰爭的地方。

在這裡,因為《南極公約》(Antarctic Treaty)的保護,大部份的動物也都得以平安生存,無需懼怕人類的威脅。

南極大陸也是世界上最冷、最乾、風最大的地方,有著古老的冰川,四周的海域平時都結了厚厚的冰層,只有在十一月到三月,冰層融化之後,...

購物須知

退換貨說明:

雜誌商品,恕不提供10天猶豫期退貨。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。