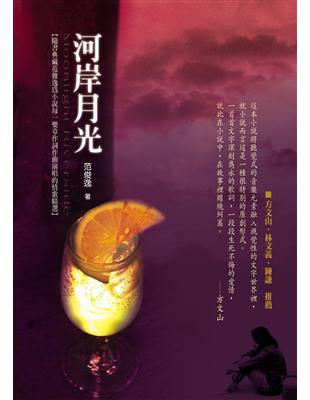

第一樂章 河岸月光

當你愛上一個人,幸福與憂傷將結伴前來。

當愛人離你而去,幸福跟著離開,悲傷被孤獨地留了下來……。

而我,已經在悲傷的國度裡定居太久了,久到忘了到底什麼是「悲傷」?

然而,每個故事總要有個開頭,就像童話故事的開頭往往是「從前,從前……」;《聖經》的開頭是「起初上帝創造天地,地是空虛渾沌,淵面黑暗……」;《三國演義》的開頭是「話說天下大勢,分久必合,合久必分……」。

那麼,我要講的這個故事,河岸月光,不妨就這樣開始吧……

我從悲傷裡走來,

要往哪裡去?

像我這樣一個活過三十二個年頭又兩個半月的男人,沒有幾個愛過的女人、受傷過的故事,那別人一定覺得我是個怪物。

我不是怪物,所以我當然也有過顛狂的季節,發情的歲月和一籮筐美麗哀傷混合不清的日子……。

有些往事,一回想起來,真是不寒而慄。

當然不是說我遇見了愛情暴力或是女鬼,而是那種刻骨銘心的愛戀,讓我顛魂倒魄,又快樂又絕望,由於那絕望感太深了,所以連那裡面的快樂也變成了恐怖的灰燼。

我常常想著,現在的平靜是一個多麼難能可貴的幸福。

我沒有愛情,有幾個偶爾上床也並不愛我的女人。

「平靜」意味著心中的那片海洋沒有波濤,那條在海上獨自航行的船,不用擔驚受怕,那廣闊平靜的海洋那樣的沈默,一如黑夜那樣的寂寞無底。但我剛從一個狂風暴雨裡逃了出來,我迫切地渴望這樣的平靜。即使這個平靜透著死一般的寂寥,我也覺得寂寥真好。

每個星期一的夜晚,我固定要到羅斯福路台大對面的一家名叫「河岸月光」的pub上班。

我是個過了氣的歌手,唱了十三年的歌,沒有出過一張唱片,民歌餐廳的老板覺得我太老了,老是唱些英文老歌,現在的年輕人喜歡R&B、RAP和Hip Hop,誰還要聽你唱這些歐吉桑的歌。

好不容易這家『河岸月光』收留了我。

二○○三年七夕情人節後一天的那個有月亮的晚上,我無所事事,在台大誠品書店附近晃晃,順便欣賞一下來這裡看書的有氣質美眉。可惜今天運氣不好,漂亮美眉一個也沒有,我只好跨過街到台電想搭捷運回家。

就在台電隔壁的一條巷子口,不經意地看到了一個深藍底泛著白光、設計簡約但不掩精緻的小招牌,上面寫著「河岸月光」。

在招牌紛雜俗艷的街道上這四個字顯得格外清新有味,我想老闆肯定是個品味不錯而且多唸了幾本書的人。我好奇地站在門口張望,看著貼在招牌下的節目單,原來是一家Live House,每天都有不同的樂團在這邊做現場表演,風格似乎很多元。

既然今天晚上沒事,那就下去看看也無妨,搞不好漂亮的美眉都跑來這裡也說不定!

摸了摸皮夾,身上還好有一千多塊,我改變了回家的念頭。

我順著暈黃的燈光和貼滿各式大小海報的木質樓梯走下去,裡面傳來隆隆的鼓聲和激越的電吉他聲,越往下走音樂越清晰動聽,空氣中透著淡淡的菸、微醺的酒和歲月浸泡過的木頭瀰漫交織而成的味道。

走進地下一樓,立刻映入眼簾的是舞台上的三個樂手,一位彈電吉他,一位彈貝斯,另一位打鼓,沒有演唱者,他們演奏的不是一般的流行音樂,節目單上說是「現代爵士樂」,樂團的名字叫「黑月」。二十多坪大的空間坐著八成左右的客人,不過他們都沒有交談,每個人都面向舞台專注地聆聽,我猜可能都是爵士樂的愛好者吧。

戴著一副黑框眼鏡的waiter過來招呼我,我選擇了設在進門左側的吧台邊的一張高腳椅,點了一瓶海尼根,靜靜地欣賞台上的表演。

台上那個長得像木村拓哉的吉他手擁有一頭比女孩子還要柔順有光澤的長髮,我想找他去拍洗髮精的廣告一定比美女更炫更有說服力,那些廣告商怎麼沒有想到這是一個需要逆向操作的年代?他的右手拇指、食指之間夾著一片黃色pick,流利地彈撥著酒紅色爵士電吉他,臉上洋溢著自信的笑容,每彈到激越的旋律便微微皺起濃密的眉宇,閉上會微笑勾魂的眼睛,如同一隻飛在音樂裡優雅的蒼鷹。

蓄著平頭的貝斯手擁有籃球選手的身高,皮膚黝黑,好像遺傳著邊疆民族的血統,跟吉他手一樣同屬於俊美的族群。他低著頭,眼神追逐著左手如羚羊活潑地在琴格上奔跑的手指,黑色的五弦電貝斯幻化成一個美麗性感的黑寡婦依偎在他的懷裡,酷酷的神情,跟他彈出來的低沈音色一樣冷靜。

他和吉他手懷裡的樂器一黑一紅,給人的感覺一個內斂冷峻,一個熱情外放,站在舞台上的畫面簡直是偶像劇精挑出來的男主角一樣。

鼓手額上圍著原住民的頭巾,蓄著落腮鬍,穿著無袖露出結實臂膀的黑色T恤,體格壯碩像健身俱樂部的教練。他抿著雙唇揮動著鼓棒,音樂節奏有如千軍萬馬在他雙手從容的調度下,展現出華麗繽紛的色彩,汗水在舞台燈光的照耀下像流星雨一般地壯觀。

吉他手在演奏完一首樂曲得到了熱絡掌聲之後說:

「謝謝大家來看我們表演,我們是『黑月』,接下來我們要演奏的是我最崇拜的當代爵士樂大師Pat Metheny的作品《Rain River》。」話不多說,接著演奏。

根據我的經驗,話不多的樂團或歌手通常比較有實力跟內涵,那種直接訴諸於音樂不插科打諢的表演比較能說服我。不過懂門道的畢竟是少數,一般人還是喜歡看熱鬧,表演者若不說說黃色笑話和耍耍寶好像就很難生存。

而這個不多話的樂團在這裡居然還頗受歡迎,可見這裡聚集的是一群有品味的小眾。

有品味的小眾?

我突然萌生了一個念頭:

如果我能在這裡演唱,應該比民歌餐廳有趣吧!

我轉過身來對著吧台向戴著鴨舌帽、綁著長辮子、有著成龍般豐厚大鼻子的Bartender問:

「你們老闆在不在店裡?」

Bartender放下手中剛調好的「黑色俄羅斯」,拉動懸在吧台的招呼搖鈴,然後比了比台上說:

「那個吉他手就是。」

不會吧?!那個像木村拓哉的帥哥竟然就是老闆!真是太神奇了。

「原來老闆就是玩音樂的,難怪你們這邊的節目與眾不同。」

「我們老闆從高中開始就一直在玩樂團,五年前到洛杉磯去學爵士樂,兩年之後回來,做流行音樂場子賺了一些錢,就覺得想提供一個場子給喜歡不同音樂的人,也想玩自己喜歡的爵士樂,於是就開了家店。剛開始客人很少,後來一傳十,十傳百,口碑慢慢傳了開來,生意就穩定下來,以後歡迎你常來!我叫阿汀,三點水的汀,汀州路的汀。」

大概經常要回答這個問題吧,阿汀回答得很溜,一面說著右手還一面搖動著「瑪格麗特」。

「你們的節目到幾點結束?」

「凌晨十二點半。不過客人如果反應熱烈,初予心情一爽,就會表演到一點多。」

「初予?」

「噢……就是我們老闆啦!」

玩音樂的大多是人來瘋,我想到自己在演唱的時候,只要觀眾熱情,就會一首接一首唱個不停,直到下一場的歌手來了,才甘心下台。

我繼續轉身面向舞台,啜著手中那瓶還剩三分之二的海尼根,台上的表演依舊沸騰,我沈浸在這個充滿美國西岸風味的Modern Jazz裡,完全忘了要看漂亮美眉的那檔「形而下」的鳥事。

果然,今天初予心情不錯,安可到了一點多,才開心地說:

「好啦!不能再安可了,這一首真的是最後一首。下星期五再來看我們的表演,不過我們河岸月光每天的節目都很屌,當然歡迎你們天天來!這一首是我上個月一個睡不著覺的晚上寫的一首曲子,名字還沒有想好,就暫時叫《不想睡覺》好了!」

吉他的獨奏聲緊接著他的話尾悠然地響起,有一種南美洲的情調,貝斯和鼓在第二段的時候溫柔地跟了進來,帶點拉丁的抒情爵士,蠻適合做Ending的一首曲子。

大家跟著音樂輕輕地搖擺自己的身子,彷彿置身在紐約的一家小酒館,忘了其實這裡是夜晚的台北city。

此刻,我沈浸在音樂裡,想著音樂這隻飛翔在時間裡的鳥,沒有國界地飛進每個人心裡的那片天空,天空的顏色因著不同的鳥飛過而奇妙地幻化著……。

很難想像遠古的人類在音樂還沒發明之前,光靠雷聲、雨聲、吆喝聲要如何度過枯燥乏味如永夜般漫長的一生呢?

如果人死之後的天堂沒有音樂,我寧可向上帝請求下地獄。沒有音樂的天堂,送給我,我都不要。當然,這個地獄最好有一家pub,而且擁有幾十個不同音樂風格的樂團,這樣的話,我自願當這裡的waiter。

「黑月」Ending的曲子結束,舞台燈光暗了下來,場燈微微亮起,音控師放了一張Dire Straits 的CD,客人紛紛起身散去,我看到有一桌坐著穿著時髦的兩個美眉並沒有離席,好像在等台上的樂手。

果然鼓手下來的時候,就坐在染著金色長髮美眉的左邊,金髮美眉體貼地拿著紙巾為鼓手擦著額頭上的汗水。

另一位短髮美眉看起來很有氣質,她起身走到正在整理吉他的初予身邊,在套裝短裙的襯托下,露出了一雙精緻修長的美腿,高跟鞋將曲線優雅的足踝修飾得更趨於完美,背影玲瓏性感,在我們這些好色男的眼裡,簡直是「極品」。

我突然羡慕起初予,能有這麼漂亮的女朋友。

不過一想初予也不愧稱為一個優質的美男子,身高一米八準跑不掉,而且彈得一手好吉他,那如瀑布的長髮流過他俊美如米開朗基羅雕塑完成的臉龐,配這一位氣質美女絕對猶有餘裕,我相信只要初予沒有口臭的話,能逃出他手掌心的女人,恐怕只剩下女同志了。

那氣質美女和初予聊了五分鐘,就跟著金髮美眉和鼓手要離開,初予送她們到樓梯口揮手說:

「你們先用力地玩,我打烊後就馬上過去,幫我留兩塊披薩,不要吃光了喔!」

「你放心,我們會留兩顆十二磅的保齡球給你吃的!」

那金髮美眉調皮地回答,鼓手哈哈地笑得很誇張,氣質美女也優雅地笑了起來,我的目光像探照燈隨著氣質美女的背影離開而轉移到初予身上。

初予回身跟零星的客人寒暄,然後注意我這張陌生的臉孔,他先微笑點頭向我示意,慢慢靠近我的座位,在我旁邊的高腳椅坐了下來,拿著他手上的百威向我敬酒:

「第一次來嗎?」

「對。」我也微笑地回敬他。

「你是朋友介紹的,還是……?」

「喔,我是被你們的店名吸引進來的。」

「『河岸月光』!你喜歡這個名字?」

「對啊!『河岸』這兩個字很有異國情調,『月光』灑在河岸上更有一種文學的美感,詩意很濃,四個字擺在一起融合了時間、畫面和一種神祕唯美的氣氛,真的很吸引人。」

初予眼睛突然興奮起來:

「很多客人都是被這個名字吸引過來的,但是我從來沒聽過一個人能把它形容得那麼美那麼完整。你還在唸書嗎?」

「喔,沒有,我已經畢業很多年,都當完兵了。」

「不過你看起來很像學生。」

「謝謝!『河岸月光』這個名字有什麼特別的典故嗎?」

「嗯,我正想告訴你。『河岸月光』是我在大學唸外文系時,一位長得很有古典氣質的女助教為我們在學校辦的一場演唱會取的名字。因為我們學校有一條很漂亮的小河,岸邊種滿了楊柳,我們的演唱會就在夏日河邊的楊柳樹下從黃昏一直唱到夜晚。」

「哇!光想像那個畫面就覺得很美。」

「我們那位女助教五歲就開始學古典鋼琴,她說她最喜歡的一首曲子是印象派大師德布西的作品《月光》,德布西你聽過嗎?」

「好像台北愛樂電台有介紹過他,不過我對古典音樂不是很瞭解。」

「德布西有人說他像音樂的畫家,他的音樂很有畫面,如果你彈鋼琴的話,你會發現他的主旋律有時候會放在左右手的拇指上,而且他的作品常喜歡用左邊的踏板,聽起來像裹了一層薄薄的布,有一種霧飄過的感覺,所以有『印象派大師』之稱。」

「你也會彈鋼琴?」我問。

「彈了十年,高中以後才迷上吉他,開始玩樂團。」

「你真的很厲害!」我覺得他真是得天獨厚。

「所以我們那場演唱會就叫『河岸月光』,啊!我永遠都忘不了這場演唱會,當時參與演唱會的同學,現在都從事不同的行業,只有我還繼續玩音樂。每次同學會,邀請函都會打上這四個字,它成了我們青春最美最珍貴的記憶。現在我開了這家店,就用『河岸月光』來紀念那一段令人心動的時光,同時也告訴自己不要忘了當時喜歡音樂的初衷。」

我注意到他在敘述這個回憶時的語氣和神情,好像在述說著念念不忘的初戀情人那樣地充滿愛和熱情,原來它不只是字面上的意境而已,由於這個故事,『河岸月光』這四個字彷彿從夜晚的河面上盪呀盪地盪入我的腦海裡……。

「原來這四個字有這麼迷人的傳統。」

「『迷人的傳統?』嗯!我喜歡你這個形容。對了,我叫『初予』,最初的初,『予取予求』的予,但這個字也是『我們』的『我』的意思。就在大學要畢業那年,我便把自己的名字改成『初予』,就是提醒自己不要忘了『最初的自己』。」

很奇怪,之前阿汀向我介紹他老闆時,我並沒有覺得這名字的特別,現在經過初予自我介紹之後,我有了完全不同的感覺,我猜跟剛剛才聽完「河岸月光」的由來一定有關。

「『河岸月光』的老闆叫『初予』,都是充滿畫面和唯美的名字,很有德布西的味道,你又長得這麼帥、吉他彈得這麼好,我真懷疑我今天是不是不小心闖進一個夢裡面?」

「你真的很會讚美人,而且談吐很棒,我們店裡最歡迎你這種客人。對了,忘了請教你的大名!」

「我叫羅丹,羅生門的『羅』,留取丹心照汗青的『丹』。」

由於知道初予是外文系畢業,再加上他對我談吐的稱許,為了不讓他失望,我的自我介紹也跟著引經據典,賣弄起肚子裡其實存量有限的墨水。

「『羅……丹?』那不是跟法國雕塑大師『羅丹』的名字一模一樣嗎?」

「沒錯,同樣的字。」

「那是你的本名嗎?」

「的確是我的本名。」

「那你爸爸、媽媽一定很有藝術氣息!」

「並沒有!是因為我們家姓羅,而我媽懷我的時候,我爸剛好迷上外丹功,所以我爸就說,如果生男的話,就取名叫『羅丹』!」

初予噗嗤一聲地笑了出來,還沒吞下的百威差點噴到我身上,他好不容易地嚥下那口難過的啤酒,不可置信地說:

「你在說笑話吧?!」

「真的,我沒騙你,這真的是我名字的由來。」

我一副冷面笑匠的模樣,其實是因為這個被當作笑話的名字典故,我已經說了二十幾年,每一次的反應都在我意料之中。

「好險!你爸只幫你取單名『丹』,不然你不就叫做『羅外丹』、『羅丹功』或者乾脆叫『羅外功』!」

他調侃起我的名字。

「我爸爸說他喜歡單名,一般人的名字連姓都是三個字,比較親密的人都叫後面兩個字,這樣叫比較順、比較親切,也可以表現彼此的關係,可是這樣『姓』就往往被忽略掉。我老爸很重視慎終追遠,他說祖先留給我們最珍貴的遺產就是我們的『姓』,所以他認為單名比較理想,這樣連剛認識的朋友叫我們的時候,連姓帶名就只有兩個字,又親切,又可以時時感念祖先!」

他看我講得這麼虔誠,突然覺得自己的調侃有些失禮,立刻收起了輕浮。

「對不起!剛剛是在開玩笑,你不要介意。」

「不要緊,我知道你不是惡意的。」我認真地。「其實我再多告訴你一些典故,我爸本來要幫我取的名字並不是『丹』這個字。」

他顯出高度的興趣。我說:

「因為我爸是個熱愛運動的人,每一次我們鎮上有運動會,他都志願去當啦啦隊長,每次都喊得聲嘶力竭,運動會一完,聲音就啞掉,我媽常因為這樣唸他,但是他還是樂此不疲。他一直希望他的兒子長大能變成『體壇明星』或者『體委會主委』,所以他本來想幫我的名字取『體育』的『體』這個字。」

「『體』?那不就叫做『羅……體』,裸體!嘿……你耍寶喔!」

他發現我在掰,顧不得我們才剛認識,就舉起右手作勢要拍我的頭,我也笑得到處亂躲。

「是真的嗎?!」他要追根究柢。

「前半段是『千真萬確』的,後半段是『虛擬實境』;換句話說,羅丹的典故是『正史』,而羅體是屬於『稗官野史』!」

由於見面禮是輕鬆的對話,我和他都摘掉了客氣的面具。

「羅丹,你是從事什麼工作?」

「我跟你一樣是玩音樂的。」

他露出微微驚訝的表情。

「玩band嗎?」

「不是,我一個人玩空心吉他,自己演唱。」

「你都唱些什麼style的歌?」

我思量了一下。

「其實很難界定,對了!你們這邊有需要歌手嗎?」

「我們很歡迎各種有才華的音樂人,可是如果你是民歌餐廳那一掛的,我們這裡可能就不適合你。」

「雖然我是民歌餐廳出身的,但是我好像不屬於那一掛的。」

二手徵求有驚喜

二手徵求有驚喜