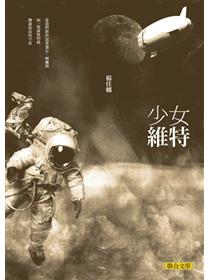

童偉格刻鏤時光的原點 魔幻敘事的最初

我問祖父,愛情是什麼?

我問他,人怎麼這麼愚蠢?

我問,我們活著為什麼?

我,跑來問你幹什麼?

我們依然要努力做些什麼,留下些什麼。

在那個紙張在雨中命定腐壞的過往山村裡。

公路終點、菅芒花、聖王公、潮濕的棉花人

礦場、坑道、越過山頭的海、遠洋大船

在磺氣蒸鬱的故里 直面命運的純粹

傷害早已不可挽回地發生

陰影裡那些滑稽善良的死人即使走遠了

也永遠不會消失

〈王考〉

最後一次離開祖父書房的那個傍晚,我走在三合院的泥地上,心中突然想念起童年那雙筷子。那時,我們像群心無所求的乞丐,由於心眼依舊蓋著童騃一片,即使總是身在雨中,我們還是看不出,有什麼必然會消失的光與溫。

〈叫魂〉

原來,這架飛機載的,都是早就死掉的人,他們參加陰間觀光團,想不到飛機失事了。活人遭遇飛機失事,就全死了,但死人遭遇飛機失事,就全部活了回來。

〈我〉

我們不是來台北,就是離開台北,我們不是往南離開,就是往北靠近,一個地方可以大到這樣一點都不抽象,一切好像都可以很確定的樣子,我想,光是這一點,我就決定要留在這裡了。

〈假日〉

礦場發生事故後,母親帶我們去看父親,母親指著他說:「這就是你們爸爸。」那時我已經習慣了,我所認識的人,他們看著什麼,指著什麼,心裡想的是別的什麼,卻已經沒有力氣對你多說明一點。

〈發財〉

爸爸像平常一樣自信滿滿地喊,我出門去找錢囉,等我回來,我們就發財囉,林進財在他背後大聲喊,爸爸加油。他爸爸擺開手,高高朝背後揮了揮,嘴裡練習著,敝姓王,敝姓王,敝姓王。

〈暗影〉

接觸不良,無力溝通,「另類潮流新邊緣人」,怎麼形容都一樣,我憎惡每一個由「我」開始的句子,因為我最厭惡的人,是我自己。

〈躲〉

在我們的心中,存在著一個不遠不近的現實,這個現實比昨天的哀傷近,比明天的憂慮遠,我們信任這個現實,因為這樣微妙的距離,常讓我們激發出一種連自己都感到意外的悲憫情懷。

〈離〉

我們生活在這裡,光是要維持它現在的樣子,就已經筋疲力竭。

鞭炮還不停地晃 ,我仰頭望向枝椏,陽光很快照花我的眼,我低頭時,有一片血紅的色澤從我的視線剝落,那姿態如此自然,不過就像是一片花瓣,離了枝頭。

〈驩虞〉

他想告訴她,小心了,咱們得小心留意任何瑣碎的痛苦與歡樂,是的,因為咱們既不會長生不死,也不能就在今天死去。

作者簡介:

童偉格

一名潛行於時光中的小說家。1977年生,新北市人。台大外文系畢業。台北藝術大學戲劇碩士。拉美魔幻風格融會「鄉土」的題材,在他的文字中自由出入,使他成為備受注目的文壇新銳。作品〈王考〉獲2002年聯合報文學獎短篇小說大獎,〈暗影〉獲2000年全國大專學生文學獎短篇小說參獎,〈躲〉獲2000年台灣省文學獎短篇小說優選,〈我〉獲1999年台北文學獎短篇小說評審獎,《西北雨》獲2010年台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎。著有長篇小說《無傷時代》、《西北雨》,散文集《童話故事》,舞台劇本《小事》等。

章節試閱

王考

關於我祖父如何在一夕之間,成為人人懼怕的怪物,據親歷其境的我祖舅公追憶,事情的經過是這樣的。

當時,本鄉三村——海村、埔村及山村——村人,難得一起聚財聚力,翻山越嶺十數回,終於由城內尖頂聖王本廟,求出聖王正身一尊,當時迎駕北歸的父老們感覺自己,敢比執得鞭隨了鐙的周倉爺——真個死亦甘願。然而,車駕甫出城界,到了 縣l上天山腳下的冷水堀停息未久,父老間就起了爭端,原來,三村都各自建好了聖王廟,誰也不願在輪流供奉的次序、及供奉時間的短長上退讓。

祖舅公說,海村多的是手操蟒舟、越海岬至東岸運米、竟日來回大氣不喘的勇士,埔村的人,則是大刀王簡九頭的後裔,男女老少身上綁著兩 六十斤重的武練石去耕作擔水,全然不當一回事,果真讓這兩村的人占了先,到時他們困著聖王、食言不還,我們拿什麼去和他們拚命?

祖舅公當時在冷水堀的濕地上站了半天,站到人都快陷進地底礦坑裡了,依舊無法可解,心中很覺淒楚。眼見磨刀霍霍的諸村菁英,他想,若果然又起械鬥,山村仍是毫無勝算,幾十年間,山村村人為後進所迫,讓出海岸、讓出平原,攙老扶弱進了山地,猶能保有一線生機,如今,恐怕為了千 年前的聖王老祖宗,要徹底肝腦塗地了。

頭頂的尪子上天山,山頂蒸騰的霧氣攝入更高的雨雲之中,祖舅公說,當時他想起他的妹婿——我祖父——告訴過他,這座本鄉境內最高的山,山名的由來,是因為山頂的磺霧氤氤直上,第一個看見的人,錯覺有人影上天,故名之。祖舅公聽祖父這樣說時,曾問祖父,那第一個人是誰?你怎麼知道這件事?祖父凜然,從書架搬下一大部舊書,剝開書頁,用細長的指甲指了斗大的幾行字,要祖舅公自己讀,祖舅公看得了「日」,看得「雨」,看得「水」、「花」、「秋」與「冬」,但整段字看得不知伊於胡底,他只驚奇,那些蠻荒不明的事,怎麼,我祖父看書就知道了?

接著,祖舅公做了一個後來他「連作夢都在後悔」的決定,他用力提起半隻已陷入泥地裡的腳,呼籲三村壯士,用文明人的方式,談判解決這件事,暗地裡,他派人快去接祖父來,作山村的全權談判代表。

聖王是我們的啦!祖舅公說,當他看見鳳嘴銀牙的祖父,在眾人的簇擁下,目光炯炯走上坡時,心中忍不住這樣歡呼,他淌著淚,急急迎上我祖父,握著他的手,喊著,辛苦了,辛苦了,這一趟真不容易啊!

祖父止住了祖舅公,他用那雙剛從書案上移開的雙眼,審視在坡地上、在堀坑旁橫七豎八躺著的三村村人。高處,一尊黑木刻的神像端坐轎上,渾身穿戴金碧聖衣,像一具被火燒焦、又被人鄭重棄之的嬰兒屍骸,座位兩旁,擺著令旗、令刀,與一袱黃巾包妥的小物事。

這就是祂了!小心,手腳輕點!當祖父開始熟練地考察、翻檢著聖王時,祖舅公在他身旁候著,喃喃碎舌。祖父面色凝重,不發一語,最後,當他打開黃巾,翻出聖王印時,嗚,他沉吟了一聲,細細檢視完印上的字後,他抬頭,高興地對祖舅公說,只有這印是真的。

都是真的啊!祖舅公攤開雙手,像要給祖父一個擁抱。

祖父又止住了他。據祖舅公說,後來祖父拿著聖王印,招招手,開始了談判會議,會議中,祖父不容眾人激辯,甚至不讓人打斷,從午前逕自說到了傍晚。祖舅公抹抹老掛到下巴上的眼淚,只覺得,身旁眾人為了祖父的話,時而笑、時而哭、時而怒號、時而安靜,到了黑暗逐漸沉落的時候,眾人居然一派和諧,滿面紅光,宛如聖王親臨。

祖父止住演說。片刻後,一聲吼,兩面光,三村村人就地拔起,當場分了聖王老祖宗。埔村大刀王的後裔,奪了令刀、令旗與聖衣,揚長而去,海村勇士扶得轎子,將光頭裸肚的聖王高高架起,歡呼下坡,只剩下山村村人,呆看著祖父手捏著聖王印,像捏著一枚卵蛋,就著一天中最後的餘光,獨自鑑賞著。

夜裡,親臨分屍現場的山村村人睡不安穩,愈想愈怕,他們怕神、怕靈,也怕祖父。第二天,他們集合,互賈餘勇,把聖王印從祖父的書房搶了出來,之後,他們到木匠家拜訪,想求木匠補刻一尊聖王像,去了才知道,木匠昨天夜裡就被埔村人,用幾十把刀架走了,於是,他們綁回了木材,和木匠的老婆。

更大、更真、衣著更輝煌的聖王像,總算造成了,連著聖王印,經年供奉在廟。從此,山村村人總避著我祖父,只有在心有所求,求之聖王而不應時,他們才會暗暗想起他。

想起他時,他們就編造許多關於他的傳說。有人說,祖父有四根舌頭,所以會講四種語言,和他相處久了,你連爹娘是誰都會忘記。還有人說,一生連讓我祖母懷孕當天,都沒有離開過書案的祖父,書房裡還藏了幾副備用的傢伙,是以,豬瘟橫行的那幾年,我們家還有閒人閒情,翻修總是漏水的豬舍屋頂。

久而久之,「人畜興旺」在山村,成了一句嚴重的 話。

相反地,事實很快就湮滅在激 的情緒裡,為人所遺忘了。祖舅公風吹人倒、行將就木的最後那幾年,我總是隨侍在側,一抓著機會,我就抽出速記本,細問祖舅公,那一天,在我印象中向來倔傲沉默的祖父,究竟說了什麼,能讓三村故舊如此癡迷。躺在病床上的祖舅公,只是眼淚直掉,他說得了「磺氣」,說得「東風」,說得「芒草」、「金針」、「裸豬」與「 屎」,但終段不成一語。

有幾次,祖舅公甚至將我錯認成祖父,激 得昏死過去。

今天清早,我收完蟹簍,剛爬出溪谷,遠遠地就看見我祖父站在馬路邊。我走上前,發現他穿著我父親的雨衣、雨鞋,兩手環抱我家廚房那一大甕紅砂糖。我問他在幹什麼,他喘著氣,興致奇好地回答我說,他要去看海,原本打算沿著公路下山,一直步行到海邊,但剛出村口他就累了,所以姑且在此站一會,且休息、且等公車。我打量四周,想起了幾十年前,這裡的確建有一處候車的小亭子,只是後來乘客少了,原本一兩個鐘頭來山村一趟的公車早取消了,小亭子和公車站牌,也都不知拆去多久了。

我知道,真正的終局就要到來了。

終局之前,惟一不變的是,處於公路終點的山村總是在下雨,並不是爽快的傾盆大雨,而是一種從各個物體表面每時每刻不斷滲出的毛毛細雨——狗身上下狗毛雨、貓下貓毛雨,山村裡的小孩都長大成人,離開山村了,他們嬰兒時代的衣物,還掛在簷下乾不了。

我問祖父,累了嗎?祖父搖搖頭,繼續靜立雨中,閉目養神。汗水浸透他的長衫,貼住了雨衣,我放下水桶,靠著護欄坐在馬路上,等祖父逐漸調穩呼吸。背後溪流湍湍,鳥鳴聲逐漸安靜,四周更亮了一點,太陽應該已經完全昇起了。此時山村內,三三兩兩醒過來的人,必定把軟軟重重的衣服,從壓彎的竹竿上摘下來,套在身上,帶幾瓶酒,開始往門前那 公共大榕樹走去。

榕樹底,有一頂石綿瓦與木柱搭起的大棚子,卡拉OK大風行的那幾年,大家合作,在棚子裡架了卡拉OK,後來流行有線電視,他們也翻山越嶺把電視纜線牽進棚子底。長久失業的村人,日復一日聚在裡面喝酒、賭博、爭是非、鬧選舉,一年中總有幾回,他們會勞 分駐所幾位衣衫不整的警員,開著警笛故障的巡邏車,前來樹下關切一番,但大致上,並沒有鬧過什麼大事,他們只是喜歡一起擠在棚子裡,像幾團浸在水裡的棉花。

惟一不同的是,這些潮濕的棉花人,從我的父執長者,逐漸變成了我的同輩友伴。

童年時,我總是光著腳,和同伴在雨中跑來跑去。我們從家裡偷出筷子,在沙地上挖洞,看著地底噴泉泌泌泌泌湧出,我們用罐子抓溝渠裡的長臂蝦、軟殼蟹,把牠們一隻一隻放進水田裡,或者,我們從口袋掏出、從身上搓出、從地上摳出一團又一團的爛泥巴球,往三合院的豬舍裡甩去,等祖父出來喊我們。

每一次,祖父都會從豬舍旁的書房走出來,在門口站好,招招手,用細細的哭腔對我們喊,快進來,不怕著涼嗎?他向來慢條斯理的,但從他的神情,我們知道他真的著急了。我們不理他,繼續對書房和公廁中間的豬舍丟泥巴球,陰暗的豬舍裡,豬倒抽鼻子發出抗議聲,我們樂得哈哈大笑。

在那個被滿山遍野菅芒、赤竹、榕樹與姑婆芋環抱的三合院落,祖父站在房舍末端,滿眼滿眼都是泥巴,書房門口、他的頭上,掛著一個木頭匾額,旁邊,幾頭大豬瘋狂地吼叫。泥巴地裡,幾個小毛頭指著匾額問他,爺爺,上面寫什麼字?

祖父一字一字回答,養、志、齋。

哈,小毛頭們人手一雙筷子,唧唧唧唧敲著節奏,滿頭滿身冒著沒有方向的雨,奔跑著,喊著,養豬齋、養豬齋、養豬齋……

祖父兀立原位,像一隻無可如何的鶴。

一直要到很多年後,我才發現,祖父年輕時,遠近各村村人死亡的原因,第一是肺炎,第二是流行 感冒,因此,當祖父對我們招手喊話時,他恐怕真的以為,我們會因為在雨中奔跑而死掉。

如今,祖父抱著糖甕,和我一起站在馬路上淋雨,公車當然不可能會來了,但是我沒有告訴他。我問他,記得我是誰嗎?祖父瞇眼,默默望著我好一會,像在觀察一個膽敢 聲 氣驚擾他的二愣子。他不記得我了。

縣l上天山,遠近最高的山,仍在遠方吐著雲霧,山腳下有一個冷水堀。

當年的故舊,死了,離了,只有祖父依舊健朗。終年不輟,祖父日日在豬隻與人丁同樣昏沉的冥茫熹微中獨自醒來,在書房裡,他突掌、舒指、鬆腰坐胯、沉肩墜肘、丹田內轉、含胸拔背,將體內臟器顛倒位移行復整回,直到全身氣息鼓盪,精神內斂,心無外求,一羽不能加,蟲蠅不能落,經過的人和旁邊的豬都不知道,他大清早就和自己幹了一架,而且打贏了,存活了下來。

存活了的祖父在書桌前坐下,開始讀書,漸漸漸漸沉落到另一個世界裡。早上,那些老對著隔壁丟泥巴球的小毛頭,還微微困擾著他,到了傍晚,他已經無所罣礙,聲氣不聞,當他終於察覺身後有人,回頭一看,他覺得奇怪,早上書房外面滿地奔跑的那個小毛頭,怎麼到了傍晚就長成大人,站在他的書房裡了?

我站在祖父的書房裡,看著滿屋子亂走的書,心裡充滿了說不清的煩惱。那時,山村公車路線依然存在,我像捕魚一樣定期捉住一班公車,繞海岸潛進位於山村之後山的城內求學,我求得了一點學問,感到一點不怎麼徹底的痛苦,因這麼點痛苦而自覺驕傲,因這麼點虛虛的自傲而察覺一點實實的孤單時,我總會跑回祖父的書房裡,和他搭話。

我站在祖父陰暗的書房裡,那時,我是一個比較天真、比較誠實的人,我抱起堆在一把椅子上的幾本書,把書一本一本丟在地上,製造一點聲音,好讓祖父發現我,祖父從書桌前回頭看我,我在椅子上坐下,直視祖父嚴肅的臉,任心中的疑問衝口而出。

我問祖父,愛情是什麼?

我問他,人怎麼這麼愚蠢?

我問,我們活著為什麼?

我,跑來問你幹什麼?

祖父皺眉審視著我,或許在心中,他對有個年輕人莫名其妙跑到他面前,這樣荼毒嚴肅的文字,感到深深地厭惡,或許他只是盤算著,值不值得浪費時間跟我抬槓,最後,他總只嘆口氣,清空一塊桌面,鋪一張白紙,抓一本書,指幾行字,要我近前,抄下,背起來。

……日出磺氣上騰東風一發感觸易病雨則磺水入河食之往往得病七八月芒花飛颺入水染疾益眾氣候與他處迥異秋冬東風更盛……

……男子惟女所悅娶則是女可室者遺以瑪瑙一雙女子不受則他往受則夜抵其家彈口琴挑之女延之宿未明便去不謁女父母……

……榖種落地則禁殺人謂行好事比收稻訖乃摽竹竿於路謂之插青此時逢外人便殺村落相仇定兵期而後戰……

……人死以荊榛吹燒刮尸烘之環匍而哭既乾將歸以藏有葬則下所烘居數世移一地乃悉汙其宮而埋於土……

我抄了、背了,事後發現那沒有回答我的問題。只是當時,在祖父身旁,在逐字逐字的抄寫中,我幾乎每次都忘了,一開始進門時,我心中打算問的,到底是什麼。陰暗的書房,滿地亂走的書,我隨手指一本,問祖父,書裡寫了些什麼。

哪一本?祖父沒好氣地問。

這一本。

這本,有位詩人想念他死去的女友,寫的一部詩。誰知道他的女友根本沒死,有天夜裡,女友偷偷跑進他的書房,看見桌上的詩稿,很受感 ,為了讓詩人繼續把書寫完,女友跑到外面,真的自殺死了。

旁邊這本呢?

這本,有位聖人,晚年隱居在河邊寫的史書。後來他精神有些錯亂,悶瘋了我想,他宣稱他遵循的是周禮,但是死前七天,他跟人說他其實是個殷人。

再過去那些呢?

還是史書,一位偉大的閹人寫的。

他們說你有四根屌。

你記錯了,他們說我有四根舌頭,八根屌。

你有嗎?

來,把這段書默出來。

偶爾興致好的時候,祖父會清出整張桌面,攤開一卷他手繪的地圖,跟我解說他考察的成果。他說,從前從前,硫礦向來 禁,為了防止有人私自盜採,作為火器,四季仲月,地方官會連同近駐兵警入山,在尪子上天山附近聚集採出的硫磺,就地焚燒。燒硫磺是個苦差事,火一發,磺氣蒸鬱,入鼻昏悶,諸官員有金銀藏身者,不數日皆黑。禁不勝禁,燒不勝燒,只好官營開採。

他說,許多年後,他就跟著採礦隊來到了山村,那時山村地熱,入山探磺礦必趁半夜,日出即歸,還必須時時用糖水洗眼,以防被磺氣薰瞎了眼。

他說,紅砂糖多從海路,由汽船輾轉運來,有一次,他曾在海邊親見運糖汽船擱淺,為防搶奪,船長命令解開貨物,盡棄於海,當時那艘船,如同夕陽逐漸沉落,海水為之酖紅,那是,他所見過,最美的景象。

說著,他張開虎口,比了比地圖上的海岸線,然後用手指一一追蹤地圖上的地名,從滴水尾、老山頭、楓瀨濂洞,經梳榔腳、鯽魚潦、 縣l上天,過石碣後、九芎頂、半碉亭埔後又回到滴水尾。他說,這些地點底下,礦坑坑道筋脈相連,接駁有序,條理儼然,就是這樣,他打通了遠近各村,比誰都還要瞭解這個地方。

比那些,在地表上生生死死、哭哭笑笑的人,都還要懂得,這個世界。

那麼,這個地方呢?有一天,我趁隙,指了地圖上的一個點,問祖父。

冷水堀?那是後來山村地冷了以後,所形成的一個無用的水坑。

我的意思是……你記得嗎?冷水堀,我祖舅公,聖王廟。

你對地方宗教有興趣嗎?好,我給你看件有趣的東西。祖父從書架上搬出幾大捆紙,他說,當然,我沒有錯過對地方宗教的考察,這堆紙,記載的是遠近各村的廟宇,建成的沿革及所供奉的神像,這份,是據說本地最靈驗的神,「王光大帝」的考據。你知道王光是誰嗎?祖父招招手上一疊幾乎就要碎成粉末的舊紙,瞪眼問我。我說我不知道。

當然你不知道,祖父說,沒有人知道,但是總算千辛萬苦讓我考出來了。王光,根本是一個虛構的小說人物,他只出現在明朝一位姓余的讀書人的遊記裡。更有趣的在底下,祖父放下紙,從書桌旁拖出一個大木箱,祖父吹吹灰塵,掀開木箱,我看見箱裡,仍舊 著幾大捆紙。

這裡面,祖父說,我記載的是本地有史以來,所發生過的幾次重大天災。你看看最近這份,西曆一六四八年——也就是清順治五年、南明永曆二年——七月,一個大颱風經過本地,把本地僅有的二十四戶用茅草和竹竿造成的人家,全數吹進海裡,無人生還,過了大約二十年以後,本地才又有人居住,那已經到了清康熙年間了。可以說過了當時,此地才有文人某,翻翻手邊前朝閒書,撿出一個人名,奉為神祇,而且居然靈驗,後代也就因循相信,有趣,有趣。

說到西曆一六四八年的大颱風,你知道當時怎麼了嗎?當時,自奉「招討大將軍」的鄭成功,就是趁著這同一個颱風東來壓境時,兵出金、廈,攻克了泉州和同安。想不到,整整十年以後,當他率水陸軍十萬,戰船兩 九十艘北上時,在長江口附近,又遭遇一次大颱風,這次,鄭氏覆舟喪師,退回舟山,幾僅以身保。

說到鄭成功,你看看桌上的地圖。祖父回身,推開桌上雜物,亮出地圖,他指著地圖上某處,問我,看到地名了嗎?這裡叫國聖埔,那是因為……

我就是在這時悄悄隱退,退出了祖父的書房,從此沒再進去過。我不知道必須經過多久,祖父才會回過神來,發現他惟一的聽眾已經走了,但是我想,就算他終於發現了,他其實也不在乎。現在,祖父在我身旁,他已經認不得我了,他懷抱糖甕,一心一意等著不可能會來的公車,絲毫不覺有說話的必要。

輕輕地,我把水桶裡的大蟹一隻一隻抓出,在馬路上放生。沙蟹橫行,有幾隻竄近祖父腳邊。我把水桶突然推倒,任它滾 ,發出一些濕淋淋的聲響,我以為這樣能激得祖父想起什麼,開個口,說些話。

但祖父長衫靜立,像一隻鶴。

(未完)

王考

關於我祖父如何在一夕之間,成為人人懼怕的怪物,據親歷其境的我祖舅公追憶,事情的經過是這樣的。

當時,本鄉三村——海村、埔村及山村——村人,難得一起聚財聚力,翻山越嶺十數回,終於由城內尖頂聖王本廟,求出聖王正身一尊,當時迎駕北歸的父老們感覺自己,敢比執得鞭隨了鐙的周倉爺——真個死亦甘願。然而,車駕甫出城界,到了 縣l上天山腳下的冷水堀停息未久,父老間就起了爭端,原來,三村都各自建好了聖王廟,誰也不願在輪流供奉的次序、及供奉時間的短長上退讓。

祖舅公說,海村多的是手操蟒舟、越海岬至東岸運米、竟...

目錄

王考

叫魂

我

假日

發財

暗影

躲

離

驩虞

暗室裡的對話 /駱以軍、童偉格

王考

叫魂

我

假日

發財

暗影

躲

離

驩虞

暗室裡的對話 /駱以軍、童偉格

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。

20收藏

20收藏

39二手徵求有驚喜

39二手徵求有驚喜