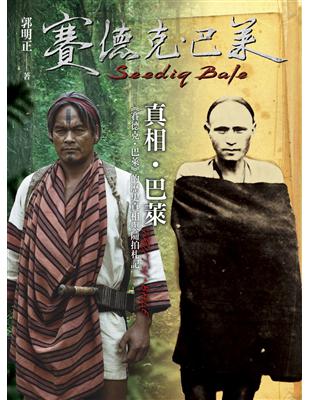

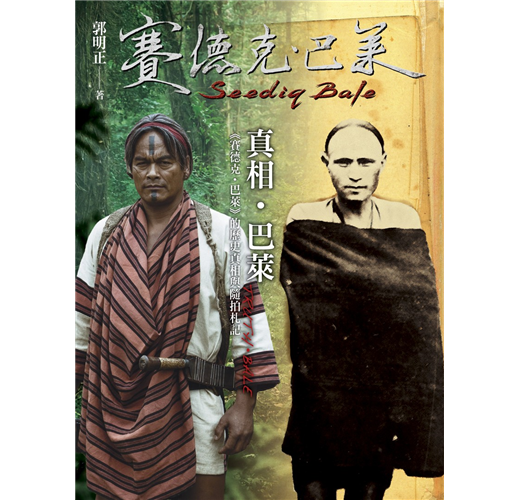

作者郭明正是賽德克族人,也是霧社事件參與者馬赫坡社族人的後裔,他曾花了20年時間採訪部落長老,致力於記錄賽德克族的歷史、文化與霧社事件遺老口述。2009年,他應邀翻譯《賽德克‧巴萊》劇本的賽德克語對白,隨後也擔任電影的隨拍族語顧問。

片中只要有賽德克語的對白,他一定在旁「洗耳恭聽」、指正錯誤。遇到拍攝場次的劇情內容與部落中族老的口述情節雷同時,每每讓他悲切難忍地暗自飲泣或當場落淚。

於是,他決定將這段隨拍經驗記錄下來。他從賽德克族人、霧社事件餘生者後裔乃至電影工作人員的角度,以部落族老珍貴的口傳歷史為基礎,記錄賽德克族的歷史文化與今昔狀況、霧社事件的真相、策動者莫那‧魯道的定位、劇本與真實歷史的對照解說,以及他參與拍片的感想等。

《真相‧巴萊》還原了電影的歷史真相,透過這本書,我們聽見當年歷經悲壯事件的部落聲音,重新正視這段發人深省的歷史,進而關懷臺灣原住民族的現況。

作者簡介:

郭明正

屬於賽德克族德克達亞人(Seediq Tgdaya),族名叫做 Dakis Pawan,1954年出生於南投縣仁愛鄉互助村清流(川中島)部落,為參與霧社事件的馬赫坡社後裔。臺灣師範大學工業教育系畢業,曾任國立埔里高工機械科專任教師。

曾參與多項賽德克族德克達亞語的翻譯、出版品編纂與顧問工作,包括臺北市原住民部落社區大學課務專員兼講師、中研院民族所《蕃族調查報告書:紗績族前篇》復原工作、臺灣歷史博物館「霧社事件口述歷史影像紀錄」翻譯工作、青年高中舞蹈科大型原創舞劇「賽德克之歌」翻譯及顧問、《賽德克‧巴萊》電影隨隊族語指導老師、行政院原住民族委員會編撰《賽德固語詞典》協同主持人、教育部「國民中小學九年一貫課程原住民語教材(九階)」德克達亞語編輯委員等。

曾以德克達亞語創作〈Kari pnqtaan ma beyax sisin〉(繡眼畫眉靈力展現的傳說),榮獲教育部2007年「原住民族語文學創作獎」散文組優選,亦曾與輔大宗教系簡鴻模教授及東華大學助教伊婉o貝林合編《清流部落生命史》。目前繼續從事賽德克族歷史文化與霧社事件的研究,希望從長輩訪談與相關事蹟找出霧社事件歷史的痕跡與意義。

各界推薦

媒體推薦:

英雄、英雄崇拜及其反命題

周婉窈(國立臺灣大學歷史學系教授)

本書作者Dakis Pawan郭明正先生擔任電影《賽德克‧巴萊》的族語指導,在這樣的因緣之下,有了這本《真相‧巴萊》。不過,這本書不是臨時為了應景而寫。Dakis先生出生在清流部落,是霧社事件馬赫坡部落餘生者的後裔,如同在戒嚴時代成長的我們這一代人,無從知道霧社事件。等他了解到這個事件對族人的重大衝擊之後,在鄧相揚先生的鼓勵下,自一九九一年起開始向部落的老人家請教詢問,老人家真的是嚇破膽,但還是慢慢會講給這個族裡的後生小子Dakis聽。這本書在歷史的部分,奠基在他長期的探訪和研究上,另一部分則是「跟拍」的感想,兩相結合,而有了這本引人入勝的小書。

「真相‧巴萊」的意思是「真正的真相」。為什麼Dakis先生要寫這樣一本書呢?

「霧社事件」這四個字可以說響噹噹,一提起來,給人如雷貫耳之感。不過,霧社事件對我們來說,恐怕還是迷茫多於清晰,甚至誤解多於了解。可以稍稍感到寬慰的是,這一、二十年來,我們逐漸聽見遺留在部落的聲音。這是歷經幾度浩劫後的遺音,其微弱、其殘缺,可想而知。雖然如此,部落的聲音畢竟終於慢慢浮現了。Dakis先生受邀擔任《賽德克‧巴萊》影片的族語指導時,不是沒有猶疑,因為電影的情節很可能不符合、甚至嚴重悖離他所認知的事件真相,但最後他選擇承擔。電影作品是導演的創作物,雖是以真實事件為題材,畢竟不是歷史研究,情節要作何安排,是編劇和導演的事。但是,身為霧社事件餘生者後裔,並且負載著部落老人家的遺音,Dakis先生有他的責任,那就是將他所了解的霧社事件提供給讀者參考。

在這本書中,讀者可以讀到和電影情節不同的記述,例如,莫那‧魯道(應該說馬赫坡社)並未參與人止關之役,也未捲入姊妹原事件,倒是參與了電影沒演的薩拉茅事件。此外,本書很重要的還在於Dakis先生對賽德克族Gaya的詮解,並試著從Gaya的角度理解霧社事件。

Gaya是祖訓、傳統規範或律法之意,是賽德克族文化的根基,也是行為的最高準則。Dakis先生指出,霧社事件是賽德克族德克達亞群(Tgdaya)在Gaya遭受空前浩劫之下的大反撲。善哉斯言!臺灣原住民的「獵首」有一定的條件,且有一定的規範要遵循,「個人性」很低;影片中莫那‧魯道和鐵木‧瓦力斯因小故結下樑子、互撂狠話,一個說長大後要取你的頭,一個說不會讓你長大,其實這脫離原住民本事,比較像漢人的想像。再如清流部落老人家所傳述的,莫那‧魯道次子巴索因中槍不堪其苦,示意族人解除他的痛苦,最後哥哥達多逼不得已而開槍;電影中則由虛擬的少年巴萬執行,這既不符合史實,也違反賽德克社群的長幼秩序。

以上這些質疑不是要對電影提出批評,我想Dakis先生無意(也無權)要求電影符合他所認知的史實。但指出不同之處是他的責任,就如同若有人問我,到底電影中哪些地方欠缺文獻根據?哪些是史事的變形?作為略知霧社事件的臺灣史研究者,我當然有責任盡己所知給予回答,更何況是背負著已經過世的老人家的記憶的餘生者後裔呢!魏德聖導演催生這本書,列為電影宣傳攻勢之一,可以看出魏導演深知這種區別,也令人佩服他的大方和心胸的寬廣。

部落觀點是我們過去研究霧社事件最欠缺的。讀者可能要問:那麼,有什麼特別的地方呢?我無法代表餘生部落講話,在這裡,容我將傾聽到的重點提出來和讀者分享。

長期以來,莫那‧魯道被視為霧社事件的英雄人物,且近乎是唯一的英雄。這有它的歷史背景,我們不去細論。在賽德克族和泰雅族的傳統文化中,頭目基本上不是世襲的,是靠英勇和領導能力而為族人所認可和追隨。莫那‧魯道就是這樣崛起的,他的父親不是頭目,他的兒子也不必然可以繼承他。Dakis先生說,在族人心目中,莫那‧魯道的確是英雄,族人對他既讚佩又敬畏,認為「他一生所為是無法冀及的」。

但是,霧社事件有六個部落共同參與,每個部落都有自己的頭目,每個頭目都有他令族人讚佩和敬畏之處。除了頭目之外,許多族人英勇赴戰,還要加上三個部落(巴蘭、度咖南、卡秋固)的勇士,雖然他們的頭目拒絕共同起事,但勇士們奮起加入,十五名倖存者還在翌年「秋後算帳」中罹難。換句話說,六社(八社)英雄何其多!但最後只有莫那‧魯道為外人所知,其他人連個名字都沒留下。

此外,莫那‧魯道全家二十餘口,戰死的戰死、自縊的自縊、自殺的自殺……只剩下大女兒馬紅倖存,後來還幾度自殺未遂。這是非常悲慘的,但是六社每個家族都如此,一樣悲壯、一樣悲慘、一樣殘破、一樣堅忍餘生。這是戰後,在清流部落,當主流社會凸顯莫那‧魯道時,「老人家會不高興」的原因。不是因為他們認為莫那‧魯道不是英雄,而是更多英勇犧牲的族人都被抹消了。「真相」容或是人世正義的第一步。

《賽德克‧巴萊》以馬赫坡為主軸,是莫那‧魯道的英雄物語。如果電影能夠使觀眾想進一步了解其他的英雄,那麼,莫那‧魯道的「英雄化」反而可以帶來「去英雄化」的效果,讓我們的認知提升到另一個次元,在那裡,我們將真正看見通過祖靈橋的英雄群像。另外,就我粗淺的認識,原住民(或我稍微熟悉的泛泰雅族)的傳統文化社群感很重,不強調個人性,這可以從射日傳說中清楚看出,那是一群人經過兩代接力、合作完成大任的故事,不同於「唯一英雄」后羿。漢人文化突出個人的「英雄崇拜」,似乎不是原住民文化的重要構成。

但是,在獵場、在戰場,個人的英勇卻是「無上命令」。在霧社事件中,我們看到荷歌部落頭目塔道‧諾幹(Tado Nokan,歐嬪‧塔道〔Obing Tado〕/高山初子/高彩雲的父親),雖然一開始並不贊成反抗日本,但最後在激戰中英勇戰死。羅多夫部落的布呼克‧瓦歷斯(Puhuk Walis)帶領十二名勇士力戰協助日方的道澤群襲擊隊,導致對方頭目鐵木‧瓦力斯(Temu Walis)和十餘名戰士陣亡。莫那‧魯道的長子達多和次子巴索,在作戰中都顯示了非凡的勇氣;達多和四位勇士奮戰到底,最後飲酒、歌詠後從容自縊(第四十三天),堪稱霧社事件「最後的戰士」!

霧社事件本身已經夠慘了,翌年的第二次霧社事件,以及其後的十月清算,則是慘上加慘。原本六社共一千二百三十四名族人,霧社事件後喪失超過一半的人口,剩下不到的六百人,在翌年四月官方默許的道澤群大屠殺中又死了約一半人口,只剩下二九八人;換句話說,只有四分之一弱的人倖存。五月六日,他們被迫遷居川中島(今天的清流部落),從高海拔(六社舊址約在一千一百至一千四百公尺之間)降到海拔四百五十公尺的平臺,且距離傳統領域五十公里之遙,氣候水土完全不同,若干族人受不了自殺,或逃亡被殺。然後,在黑色的十月清算中,又喪失二十三名的青壯族人,約占餘生者的十分之一!請注意,絕大多數是青年!

我個人一直認為,真正的真實往往比虛構更震撼人心。一九三一年的十月清算,是為了剷除殺日本人卻逃過一劫的漏網之魚。一百零六名族人被帶到埔里街參加歸順式,在郡役所被點到名的人「進去」之後,官方將他們的衣服拿出來,要家人拿回去。家人就知道是怎麼一回事了。瓦歷斯‧巴卡哈(Walis Bagah)是羅多夫頭目的二兒子,他被警察點到名時,馬上對父親說:「Betaq ta hini di!」(我們就到此為止。)那種面對命運的鎮靜,讓人動容。然後,少了五分之一強的「隊伍」,就這樣,沒人問一聲,默默搭臺車返回部落。回到部落,他們對其他人說:「我們的青壯年回不來了。」

讀者諸君,你知道瓦歷斯‧巴卡哈幾歲?才二十歲!那種鎮靜,要如何理解?然後,那些回到部落的婦孺老幼,必須面對少掉二十三名青壯年的真實日子。他們不想念、擔心這些子姪嗎?那些族人在拘留所的際遇,又是如何呢?日文資料記載,那些族人從該年十二月到第二年三月初陸續「病死」在拘留所。真的嗎?有一些非常可怕的傳說……以國家暴力遂行個人或族群的復仇惡念,肯定是在人間造地獄。

如果我們能拍出這一段故事,那麼,我相信我們會在他們堅忍的沉默中,深刻感受到霧社事件超乎言說的悲慘,並稍稍了解外來強權統治對臺灣原住民社群的致命斲傷和摧殘。

二十歲的瓦歷斯‧巴卡哈,讓我想起前政治犯蔡焜霖先生的回憶。他說,他十九歲時被捕,有一位原住民青年和他們約一千人關在後來的來來飯店的大牢(時約一九五○年),他猜那位青年大概十七、八歲吧(青年的哥哥也被抓)。某天清晨,那位年輕人被點到名,要被處決了。他穿載整齊下來,一個一個牢房,抓著欄杆,和大家一個一個說:謝謝前輩的照顧,我現在就要去了,各位珍重。八十歲的蔡老先生說,這位原住民青年的臉還很幼嫩,鐵青著,就這樣走出去了。我總覺得,我們欠他一句話。

霧社事件爆發之後,參與起事的部落,每個族人,男人、女人,都面臨生死的抉擇。花岡一郎和花子、二郎和初子也是如此。根據文獻和族老證言,花岡一郎和二郎事前未被告知,他兩人是日本人培養出來又任職警察機構,族人舉事不讓他們知曉,應該比較合乎事理。但當他們發現族人蜂起格殺日本人時,當下的震驚、衝擊、掙扎,以及最後終於選擇承擔族人的共同命運,悲劇色彩非常濃厚,是文學創作的絕佳題材。霧社事件值得很多部好電影,可以從不同的部落、不同的家族、不同的人物切入。或許接下來我們可以期待另一種拍法,不須打破茶壺、忘記彈風琴,卻在倉皇中奔尋生命的出口……最終,集體死亡成了唯一的選擇。也不須演沒發生過的「反攻馬赫坡」,那原本的素朴的悲壯或許更感人。我們還有好多可期待的呢!

Dakis先生從老人家口中獲得珍貴不可替代的訊息,他和表兄Takun Walis邱建堂先生大量收集文獻材料,並且探勘事件遺址,合作撰寫《霧社事件101問》,已完成約一半,精彩可期。託鄧相揚和邱若龍兩位先生之福,我得以認識Takun先生、Dakis先生,以及清流部落的族人,有機會向他們學習,學習這塊土地的歷史,是個人極大的幸運。這次受邀為Dakis先生的大作《真相‧巴萊》寫序,更是莫大的榮幸。

最後,我很希望這本《真相‧巴萊》能藉由電影的風潮,引發社會大眾對原住民歷史文化的興趣,進而關心原住民族的當前處境,並反省社會主流思維的盲點和惰性。臺灣原住民族在自己祖先的土地上流離失所,試問:要他們為你唱歌跳舞,歌頌你自認為的精彩,不是文明的假溫柔暴力,又是什麼呢?

媒體推薦:英雄、英雄崇拜及其反命題

周婉窈(國立臺灣大學歷史學系教授)

本書作者Dakis Pawan郭明正先生擔任電影《賽德克‧巴萊》的族語指導,在這樣的因緣之下,有了這本《真相‧巴萊》。不過,這本書不是臨時為了應景而寫。Dakis先生出生在清流部落,是霧社事件馬赫坡部落餘生者的後裔,如同在戒嚴時代成長的我們這一代人,無從知道霧社事件。等他了解到這個事件對族人的重大衝擊之後,在鄧相揚先生的鼓勵下,自一九九一年起開始向部落的老人家請教詢問,老人家真的是嚇破膽,但還是慢慢會講給這個族裡的後生小子Dakis聽。這...

章節試閱

我與《賽德克.巴萊》一片的結緣應在二○○三年,當時魏德聖導演擬拍攝以「霧社事件」為素材背景、名為《賽德克.巴萊》的短片,片中的對白要以賽德克語來發聲。那時導演透過張淑珍小姐轉達,希望將短片劇本內的對白譯為賽德克語,因我與淑珍同屬清流部落人,且為表兄妹之親戚關係,因而有了翻譯該短片對白的機會。直到短片攝製完成並發行光碟,我與導演從未謀面。

時序荏苒,苦熬數年的《賽德克.巴萊》短片,終在魏導演推出《海角七號》一片之後出現了轉機,期間的曲折轉圜,導演的心緒應是「如人飲水,冷暖自知」。如今他有機會拍攝完整版的《賽德克.巴萊》,仍力邀我擔任該片的族語(德克達亞語)翻譯工作,受寵若驚之餘亦感受到莫名的壓力,因這般的榮幸與機會,是每個事件後裔者的歷史責任。

盡可能兼顧「忠實翻譯」與「口語化」

我最初完成的譯本幾乎是逐字、逐句翻譯而成,也大量使用較艱澀的語詞,這是我謹守翻譯者的立場、也是「忠於原著者」的一貫信念。不過果子電影公司的劇組人員認為不夠口語化,應再與其他族人討論並修正。最後的賽德克語劇本是由我、曾秋勝先生和伊婉.貝林女士各自所譯的版本相互比照、逐句反覆討論才得以完成。其間,伊婉.貝林年近八十歲的媽媽芭甘.諾敏(Bakan Nomin)對這次翻譯工作貢獻良多,也為我提供了再學習的機會。

在此要特別說明的是,為了方便演員閱讀,或配合族人平時的習慣說法,《賽德克.巴萊》族語劇本的文字書寫方式並未完全依照德克達亞語的書寫規範。另外在實際拍攝時,有少部分德克達亞語的對白做了些微修改,也有導演於拍攝現場因應需要而隨時加入的「意外」對白。

筆者以為,任兩種不同語言間的轉譯,譯文的「精準度」應是譯者所追求的,也應該與被譯語言的原始意義完全相同,但要達到這般境地確實不容易,因為譯文的精準與否,常視翻譯者對兩種語言的精熟度而定。翻譯《賽德克.巴萊》的族語劇本時,會基於劇中對白的需要,將我的原始譯文盡量簡化,過程中需匯集並折衷三方的見解,尊重、傾聽他方的建議是大家必須凝聚的共識與默契,這需要一定時間的磨合期。

怎奈主要演員的集訓時程已經逼近,在劇組要求下,簡化譯文的工作可說是在一面簡化、一面錄音的境況下進行,真是勞神又費時的差事。雖不敢說「簡化」後的譯文對白已臻完善,但盡心盡力是我們的責任。若有族人對簡化後的對白提出不同意見,我不會感到意外。

對劇本不符史實之處提出建議

雖然我以為受邀擔任族語翻譯工作是個人的榮幸與機會,但也有族人持不同的態度,尤其他們參閱魏導演撰寫的劇本之後,期待的心境轉為更低調更保守。無論是「霧社事件」參與者的後裔,或者國內外的學者專家和民間研究者,多年來著述許多霧社事件之專書、研究論文及報章雜誌報導等,常因個人角度與立場不同而各自表述。其實我閱讀導演劇本大作之初,也即刻將自己的觀點以電子郵件寄給果子電影公司的張雅婷、李喻婷及吳怡靜小姐等,請她們轉告導演。除了對族語翻譯和拼音的校正,我當時寫下的一些想法整理如下:

劇中一段「突然樹上傳來Sisin鳥好聽的叫聲,魯道‧鹿黑舉起手要莫那‧魯道不要說話。安靜了一下之後,突然樹上的Sisin鳥飛落下來,叫出美麗的聲音,所有人高興地笑了。」在本族的Gaya裡,狩獵是神聖、嚴謹的事,進入獵區絕對禁止嬉戲笑鬧,即使遇到令人噴飯或雀躍的事,只能笑在心裡或暗自興奮,絕不可形之於外。因此「所有人高興地笑了」是不宜的,頂多是對望點頭示意。

有關莫那‧魯道與道澤群總頭目鐵木‧奇萊(Temu Ciray)兩方的對話,個人期期以為不宜。我們德克達亞群與道澤群的關係並非「那個樣子」。再說,若當時莫那已聲名在外,怎能對一個小孩說:「鐵木‧瓦力斯啊!我不會讓你長大的!」這有違賽德克的倫理(Gaya)觀念。

又,比荷‧沙波(Pihu Sapu)與比荷‧瓦力斯(Pihu Walis)這一對堂兄弟,何以會成為霧社事件的焦點人物,令清流部落的族人直喊「不可思議」。比荷‧沙波家庭境遇堪憐,固然值得同情,但若與在事件中家破人亡的起義六社無數家庭相互比照,我個人很難接受聚焦於比荷‧沙波這樣的安排。其實在事件之前,比荷‧沙波已是我們德克達亞的「浪人」,而這是日本人所「賜」;我深知這樣的比喻是對我先祖的大不敬,但我不得已必須說出,因過於著墨比荷‧沙波一人,等於侮辱了無數為我族捐軀之先祖勇士的鮮血。

還有,莫那.魯道沒有參與「人止關之役」與「姊妹原事件」。又如兩事件之後的劇中對白,日警說:「右邊第一位是我們新派任的馬赫坡總頭目莫那‧魯道……」事實上,莫那‧魯道於日人治臺之前即為馬赫坡的頭目,而非日派或官派。而在劇本中,我看到很多與霧社事件相關歷史人物的「真實姓名」,但何以馬赫坡社的勢力者並非摩那‧希尼(Mona Sine),波阿崙社頭目的名字也非達那哈‧羅拜(Tanah Robe)?事實上,日治文獻所謂的「霧社蕃(今稱霧社群)十二社」,事件當年各部落的頭目及勢力者都有文獻可查閱到名字,且今日清流子弟仍對當時各部落頭目及勢力者耳熟能詳者大有人在,若在劇中張冠李戴或隨意杜撰,對我清流遺族的子孫又是另一種傷害。

由於該片屬歷史改編劇,有一些應該忠於歷史的部分應予保留。但為劇情的張力、震撼力或感動人心之需而加諸電影的元素,個人是沒有任何意見的。如何在「歷史與戲劇」之間拿捏分寸是導演的功力,以上僅屬個人的看法,謹供參考。

該片與我族群猶如「家與家庭成員」之關係,少了其中一方則無法成立為家庭。忝為事件遺族的一員,我深切地期盼,該片能同時呈現原住民、漢族以及日人的觀點,縱有衝突也應戮力以赴,更重要的是兼具國際觀。該片的顧問團中,至少應包括本賽德克族三語群的族人在內,而且絕非「只顧不問」,應是協助導演的顧問團,不是干涉導演的顧問團。

我要特別推薦清流部落的邱建堂先生納入顧問團中,若有他的加入,相信會帶給您們一定的助力。魏導至目前為該片的付出與努力我們都看在眼裡,我個人是要予以肯定的。

我與《賽德克.巴萊》一片的結緣應在二○○三年,當時魏德聖導演擬拍攝以「霧社事件」為素材背景、名為《賽德克.巴萊》的短片,片中的對白要以賽德克語來發聲。那時導演透過張淑珍小姐轉達,希望將短片劇本內的對白譯為賽德克語,因我與淑珍同屬清流部落人,且為表兄妹之親戚關係,因而有了翻譯該短片對白的機會。直到短片攝製完成並發行光碟,我與導演從未謀面。

時序荏苒,苦熬數年的《賽德克.巴萊》短片,終在魏導演推出《海角七號》一片之後出現了轉機,期間的曲折轉圜,導演的心緒應是「如人飲水,冷暖自知」。如今他有...

作者序

寫在《賽德克‧巴萊》殺青之前

Kari Mpqhedu Psuega "Seediq Bale"

首先,我要向讀者們簡單地自我介紹。我來自南投縣仁愛鄉互助村 的清流部落,日治時期稱作「川中島社」。清流部落居住著我的族人,賽德克族德克達亞人(Seediq Tgdaya),日本殖民政府稱我們為「霧社蕃」。過去,賽德克族一直歸類於臺灣原住民九大族的泰雅族,因此相對於泰雅族而言,一般國人對賽德克族是較陌生的。二○○八年四月二十三日,賽德克族終於獲得正名,獨立為一族。

賽德克族係由德克達亞(Tgdaya)、道澤(Toda)及托洛庫(Truku)等三個語群的族人所組成,筆者屬於德克達亞語群;三語群之間,除女性傳統紋面的式樣及方言腔調有些許差異外,即無法再予以更嚴謹的區分。

一九三○年間,德克達亞群先祖難忍日帝暴政的肆虐,在當時日方規劃為十二社 的「霧社蕃」中,有羅多夫、荷戈、斯庫、吐嚕灣、馬赫坡、波阿崙六社 的族人發動了震驚國際的抗暴行動,即「霧社事件」。事件後,日方將這六社倖存的先祖們遷至川中島。我的祖父Dakis Duya,日名吉丸太郎,二次戰後改漢名為郭金福,原為馬赫坡人氏,即參與抗暴六社中的一個部落。祖父於一九三一年五月六日隨倖存的二百九十八位族人,迫遷於現今的清流部落,時年二十三歲。

踏上一段人生的奇幻之旅

二○○三年間,魏德聖導演曾拍攝五分鐘的《賽德克‧巴萊》試拍片,當時我受到表妹張淑珍(Mahung Pawan)之託,曾將該短片的漢文對白譯為賽德克語。也許因這一段對白翻譯之緣,當果子電影公司擬於二○○九年十月底正式開拍《賽德克‧巴萊》時,再度託請我翻譯該片劇本的賽德克語版,且邀請我擔任隨隊族語指導人員,讓我有機會成為號稱「百人劇組」團隊的一員。但在此之前,我從未與魏德聖導演謀面,直到二○○九年的五月間,因魏導演受我們族人之邀約,就該片劇本的部分內容當面溝通,我始與魏德聖先生首次會晤於埔里南光國小的閱覽會議室。

籌拍《賽德克‧巴萊》的前製作業我無緣參與,直至錄製賽德克語的對白時,才正式與劇組的其他工作人員有所接觸,並於主要演員及一般演員接受族語訓練時,開始踏上堪稱我人生的「奇幻之旅」。因在過去的歲月裡,雖曾偶遇電影團隊拍攝外景的攝製境況,但也僅止於好奇心之所驅而佇立遠觀,從未身歷其境地觀看電影的攝製過程。這次近距離地看著導演、攝影師、燈光師、收音師以及造型師、特殊效果、特殊化妝、爆破等等的現場操作,讓我猶如墜入夢幻之境。

我的母語,德克達亞群的族語,竟能成為某部電影的主要對白,是我不曾幻想過的;我先祖抗拒入侵殖民者的奮戰史也能搬上大銀幕,甚或能放諸於國際大舞台,更是我無法想像的。而片中只要與本族有關的道具,如劇組搭建的傳統部落、住屋及其生活用具,演員的裝扮、服飾以及紋面等等,對我而言,似親切卻又感到遙遠,似熟悉卻又覺得陌生。

戮力翻譯賽德克語對白

劇中只要是屬於德克達亞群語言的對白,拍攝時不論是由哪一位演員所說出,我一定要在旁「伺候」,戴上耳機「洗耳恭聽」。因此每遇拍攝場次的劇情內容與我們清流部落族老 的口述情節雷同時,雖心中明知戲是依劇本演出,但演員的對白經由耳機句句扣我心弦,演出者情緒的起伏波動、表情的喜怒哀樂,一幕幕無法抗拒地闖入我眼簾,每每讓我悲切難忍地暗自飲淚或當場落淚。為不讓在場的演員以及劇組的工作同仁們認為我矯揉造作或太過感性,常低頭聆聽對白、不再注視著演員精湛的演出來「逃避現實」。

我以為,能聚集不同領域的專業人員,是攝製《賽德克‧巴萊》的關鍵要素。或許全球電影工業的製作皆如此,但這部電影劇組人員的專業與細膩度是我親眼所見的。就如我個人在號稱百人的劇組中,扮演著德克達亞語指導人員的小角色,但這小小的角色卻要監策著整部片約百分之九十以上的對白;或許也是這個原因,讓導演組當初決定族語指導一定要由出身清流部落的族人來擔綱,因清流部落的族人是「霧社事件」中的抗暴主戰者。在此因緣際會之下,我被選為族語指導人員,真不知是幸運還是不幸?該雀躍還是不該雀躍?

人類歷史的洪流從不停止地與時推移,人類歷史功過的議論也總是眾說紛紜,對「霧社事件」主要的策動者莫那‧魯道(Mona Rudo),至今世人對他的歷史定位依然撲朔迷離難以定論,究竟他是民族英雄呢?還是民族罪人?端視詮釋者是誰而定。

於此,我要鄭重地向賽德克族人致上由衷的愧疚,因我沒能善盡引導該片演員之責 ,將族語的劇中對白熟練到一定的對話要求,就這一點,我必須承認個人指導能力的不足。事實上,我著手翻譯劇本中的對白、旁白及歌謠時,就感到十分吃力與惶恐,因對白裡有我族文化與精神層面的文學性對白,又有族群之間激情與衝突的對白,字字斟酌之下如何適切地翻譯,在在考驗著個人族語的能力與素養。所幸獲得曾秋勝(Pawan Nawi)先生與伊婉‧貝林(Iwan Pering)女士 的鼎力協助,始將該片的賽德克語劇本定稿。

而於拍攝期間,不論是主要演員或臨時演員,非德克達亞群的演員占絕大多數;嚴格說起來,屬德克達亞群的族人演員且於劇中有對白者不及十人,加上他們來自不同的年齡層,族語能力也就各不相同。在拍攝現場,演員必須兼顧其演技與族語對白的流暢,而我只不過負責把守族語對白這一關,莫名的壓力卻始終揮之不去。

將「霧社事件」搬上大銀幕的挑戰與爭議

一九三○年爆發「霧社事件」以來,不論對事件「突發」的原因、經過,或對其中戰役、人物的陳述,不外為當時日帝殖民者對我先祖「暴行」、「剿亂」的紀錄,以及二次戰後對我先祖「抗日」的頌揚,從未有我族人置喙之餘地;縱有高永清(Pihu Walis,日名中山清)與高愛德(Awi Hepah,日名田中愛二)二位前輩族人的口述紀錄,似乎鮮少受到國人的注目。而國內的學者專家也甚少為「霧社事件」著書立說,反倒是民間研究者邱若龍先生的《霧社事件》漫畫書,以及鄧相揚先生一系列有關「霧社事件」的著作,風行於國內與日本。

我不禁捫心自問:「本族Gaya反撲的『霧社事件』,就任其詮釋權再飄零在外八十年嗎?而《賽德克‧巴萊》電影正式上映後,是否又會掀起另一波波瀾呢?」

我可以理解我族人對《賽德克‧巴萊》的完製上映,是懷著既期待又怕受到傷害的心境,因影像的震撼力不可小覷。況且「霧社事件」之中有族群與族群、部落與部落之間的糾葛,有族情與親情的牽絆,有統治者與被統治者的愛恨情仇,還有本族律法(Gaya)的約束與反擊,其錯綜複雜的情結實非外人可妄加「自解」的。因此,莫那魯道槍殺妻子及其孫子的劇情,族人們皆期期以為不可。可知當《賽德克‧巴萊》的題材取自於歷史事件時,不論屬歷史劇或歷史改編劇,如何在歷史真相與電影呈現手法之間拿捏,攸關著該片往後引起爭議的關鍵所在,也考驗著本片導演魏德聖先生的「電影智慧」。

劇組確實抱持著嚴謹、專業的態度

事實上,在《賽德克‧巴萊》的工作團隊裡,各組的每一個組員幾乎都是各據一方的專業人士,包括製片、導演、攝影、燈光、收音、剪接、特效、特化、道具、紋面師、服裝、髮妝、化妝、場務、演員管理、演技指導、安全防護、側拍以及劇照組等等,其中或有初試啼聲者,但大家首次承受「大咖」電影攝製的震撼是相同的,每天不時要面對新的挑戰和艱辛的考驗。

由於該片的主要人物有原住民、日本人及漢人,劇中角色有賽德克族的德克達亞族人與道澤族人、布農族及平埔族人,還日本警察、軍官與軍隊士兵,以及清朝官員等,而其服飾與外型無不以一九三○年代的裝扮模樣為參考基準,這對造型組的服裝、髮裝、化妝及道具組都是嚴苛的挑戰,若非專業人士勢難達到一定的要求。人的一生就是不斷挑戰的一生,只是每個人所要面對的挑戰不同。

說真的,我對「電影」這個區塊是非常陌生的,雖經過將近一年的「淬鍊」,對電影的認知始終停留在「看山還是山,看樹還是樹」的階段,但也粗淺地體認到,電影的攝製若不能結合不同領域的專業,勢難盡其功。回想受邀於果子電影公司擔任該片的族語指導人員之初,心裡的壓力與惶恐來自於我對先祖抗暴精神的崇敬,以及來自族人對我很多的「期望」,因除演員之外,我是劇組團隊中唯一的賽德克人,且與「霧社事件」有著不可分割的歷史淵源。但我也很清楚地知道我所要扮演的角色,不逾越、堅守本分,是我對自己的基本要求。

電影可能引發的原住民相關議題

雖是如此,等到該片順利上映之後,相信必引起國內一陣《賽德克‧巴萊》之風潮,也會對「霧社事件」做全面性的再探討。就如拍攝期間,部落裡有另一個議題正在發酵,即有關《賽德克‧巴萊》的拍攝是否有「消費」原住民之嫌?這議題也常在「原住民族傳統智慧創作保護條例」的說明會中被提出討論,更直接衝擊著我個人以及協助拍攝這部電影的族人們。我非常支持並期待該保護條例及早建立與施行,不過將拍攝《賽德克‧巴萊》視為「消費」原住民的行為,我是持著保留的態度,但以為一定有討論的空間。

只是自日治時期的《蕃族舊慣調查報告書》,乃至二次戰後以來學者專家研究原住民的相關論文或報導,以及各界拍攝與原住民有關的電影、電視劇和紀錄片等等,該如何界定其「消費」或「非消費」的行為屬性呢?那麼有些人蒐集原住民族的傳統服飾、生活用具、傳統樂器與音樂,甚或以原住民相關的專有名稱做為營利標的事業團體,又該如何看待呢?在在都是今日原住民同胞必須共同嚴肅面對的課題。我個人的立場是,堅決反對以原住民相關的任何傳統文化特徵、形象及意涵做為謀利工具。

首次跟隨電影劇組協助拍攝的工作,更明確地說應是一生僅有這麼一次,卻迎面遭受來自族人們的議論,實是我始料未及之事,因此自忖於該片上映前後,會有更多面向的議題接踵而至。身為賽德克族的一份子,且曾徹頭徹尾地親隨該片的攝製,屆時不論外界對本片的評論或評價如何,我會以「祖先腳底的厚繭是勤奮勤獵的烙印」自我勉勵,其他的也只能默默地埋在我心深處。世間萬物無一是完美無缺的,有褒揚就有貶抑,受褒獎要謙卑,被批評要心存感激,因有批判才有更寬廣的揮灑空間。

看見電影人的執著、奉獻與努力

隨拍期間最讓我驚喜的是,我於臨遭六十寒暑磨難的歲月之際,卻能結識各行各業優秀的青年男女以及專業人士,且經過將近一年的朝夕相攜、相互扶持,大家儼然已組成了拍攝《賽德克‧巴萊》的大家族。這個大家族的成員來自不同的專業領域,更有來自南韓、日本及中國具特殊專長者,他們之間或有因這部電影而結緣,或有早已相識者,卻絲毫不影響他們共同的信念:要同心協力完成《賽德克‧巴萊》的攝製工作。相處融洽與相互信任,克服了拍攝時一直存在的語言溝通障礙及專業上的堅持。跨國合作的電影製作模式,已在這部電影的攝製過程中浮現端倪,實在值得國內的電影工作者參考與借鏡。

於「曲終人散」的驪歌即將響起之際,難分的「革命」情感、難捨的拍攝場景、難忘的宿泊旅店、難言的三餐便當等等,一幕幕似有似無地浮現在我眼前,悵然若失之慨歎無情地襲上心頭,千言萬語真不知從何說起。有人說:「不求生命的長度,但求生命的寬度與深度。」我們都知道,時光一去不復返,人生無法再重來。於拍片期間,我看見魏德聖先生身為電影人的執著與堅韌,我看到主要演員、前來支援的國軍弟兄演員及所有的臨時演員無怨尤的付出與奉獻,我看到拍攝團隊及內勤人員默默的辛勤與努力,在在讓我感動與激賞。

於此,我謹以一個身為「Seediq Bale」的族裔,要告訴大家:「您們是優秀的,您們太可愛了!」我禁不住要對大家說:「我愛您們!」我深信,你們今天用血、汗交織編成的《賽德克‧巴萊》電影,將化做一道絢麗的彩虹,高掛在臺灣電影史上的一端。不論人們所看見的是「祂」七道光芒的任何一色,「祂」總會讓人們議論,也會讓人們鑽探索思。我堅信,你們的影像將永遠存在於那道彩虹的七道光芒之間。

寫在《賽德克‧巴萊》殺青之前

Kari Mpqhedu Psuega "Seediq Bale"

首先,我要向讀者們簡單地自我介紹。我來自南投縣仁愛鄉互助村 的清流部落,日治時期稱作「川中島社」。清流部落居住著我的族人,賽德克族德克達亞人(Seediq Tgdaya),日本殖民政府稱我們為「霧社蕃」。過去,賽德克族一直歸類於臺灣原住民九大族的泰雅族,因此相對於泰雅族而言,一般國人對賽德克族是較陌生的。二○○八年四月二十三日,賽德克族終於獲得正名,獨立為一族。

賽德克族係由德克達亞(Tgdaya)、道澤(Toda)及托洛庫(Truku)等三個語群的族人所...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。