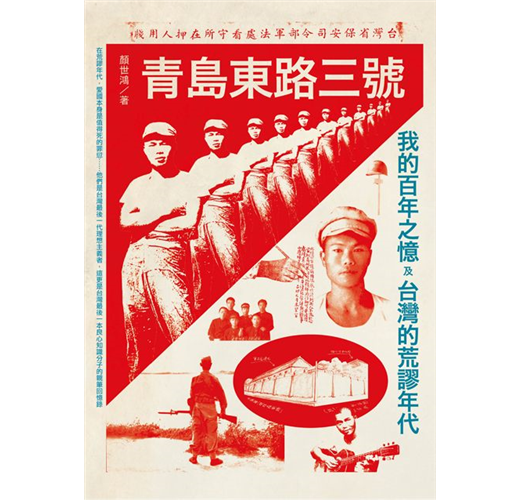

在荒謬年代,愛國本身是值得死的罪愆……

他們是台灣最後一代理想主義者,

這更是台灣最後一本良心知識分子的親筆回憶錄

1950年的青島東路三號,約是現在的台北喜來登飯店之地,當年是軍法處看守所,許多台灣精英知識分子,在這裡等待判決。侯孝賢電影《悲情城市》中,作家鍾理和之弟鍾浩東,即是從這裡走向馬場町的槍決之路,獄友在此傳唱「幌馬車之歌」紀念他。本書作者顏世鴻即為當年的見證人。

是什麼樣的荒謬年代,會讓台灣知識份子陸續走進青島東路三號?

幸運的人,下一站是監禁綠島;不幸的人,下一站則是血濺馬場町。

本書作者顏世鴻當年在台大念書時因為看了幾本社會主義的書及小說,所以加入共產黨;他所接獲的第一個指示就是:「所有黨員都停止工作。」但是,他仍逃不過被捕的命運。被捕之後,台大宿舍傳說:「他離開的時候,像一個英雄好漢。」

顏世鴻生於「叛匪之家」,1895年,祖父曾參加劉永福的義勇軍,在蕭壠與日軍一戰,敗後只能心懷怨恨招日軍入府城。父親曾學醫,兩度被日本特高警察逮捕入獄。五舅張錫鈞是郵局轉電信局的報務員,後以「長江一號」聞名中國,

他自己則被監禁於綠島、小琉球長達13年7個月,並且「背下每天走過我們眼前,或者不知如何而來的管道的消息累計血染馬場町刑場的『叛匪』的人數,如誦經般,為他們唱了一次又一次的〈安息吧,死難的同志〉。」

1950年他被捕時,正當韓戰爆發,美軍第七艦隊駛入台灣海峽,中共派兵北韓無力攻台,因此,政府可以集中心力清除島內異己,三千名知識分子血濺馬場町。後來他到了綠島,因為從小只懂日語、河洛話,這時總算有機會好好學國語,同樣在綠島才學會國語的作家楊逵,就照顧顏世鴻隔壁的苗圃。

「時間對年輕人是『期望』,在老年人卻是『期限』了。」他在八十歲時著手寫下本書, 總算完成為家族及獄友立傳的心願。讓歷史的歸歷史,也讓讀者知道,當年曾經有這樣一個台灣。

作者簡介:

顏世鴻,1927年次,涉入台灣省工作委員會學生工作委員會案(1950年9月16日判決,11人槍決),並因此坐牢13年7個月又2天(1950年6月21日於台大宿舍被捕,9月16日判刑12年,1962年7月28日離開綠島,轉送小琉球留訓,1964年1月21日離開小琉球)。現居台南。

各界推薦

名人推薦:

我的舅舅顏世鴻

文/米 果

我出生那年,舅舅出獄,回到台灣本島。

我在中秋節前一天出生,那時,舅舅已經前去台北,被迫放棄入獄前就讀的台大醫科,重新考入台北醫學院……類似這樣的時間與生命重疊的微妙印記,成長過程中,一直懵懂未知,直到多年以後,才有了鮮明的對照。

我的舅舅,顏世鴻醫師,理想的社會主義者,熱愛閱讀寫作的文藝青年,與死亡恐懼那般接近,青春最好的十三年七個月,埋葬在海的那一邊,火燒島,小琉球。

我的母親與世鴻舅舅是姑表兄妹,舅舅的母親,我喊她姑婆。姑婆曾經是日治時期高雄旗後公學校第二屆女學生,跟作家楊逵的妻子葉陶是同窗。早年跟隨夫婿在高雄旗後與廈門泉州深滬之間奔波,學會一些眼科基本醫術,我小時候感染夏日流行性結膜炎,兩眼通紅像小猴子,都是找姑婆「洗眼睛」。姑婆遞來漏斗狀的金屬容器,要我自己拿著,貼著眼下,她拿起小噴管往我眼裡沖藥水,藥水流進漏斗,我心臟不好,洗完眼睛就蹲在診所天井的花園嘔吐。天井花園經常灑落亮眼的陽光,我一邊嘔吐,一邊聽姑婆跟母親低聲交談,談舅舅的事情,窸窸窣窣,像盛夏午睡時,耳朵貼著榻榻米竊聽蒼蠅低空掠過的拍翅聲。

舅舅遲婚,婚禮喜宴在台南運河邊的臨海飯店,母親說,新娘子五官細緻,像觀音菩薩,我是被大人抱著去喝喜酒的,當然沒有記憶。之後找舅舅看病,也沒見過舅媽,但聽過她講電話的聲音,語調委婉,用詞優美,是個溫和的人。

舅舅白天在救濟院上班,晚上在家看診,早先幾年住在城內西門路「大舞台」保齡球館對面,一幢日式平房,我記得要在門口脫鞋,赤腳踩在地板上,深沉的腳步聲,咚咚咚……後來搬到安平路,面對運河,前方是診間,樓梯堆滿書,像一座宮崎駿動畫裡的圖書館。

診間經常有古典曲盤的樂音,我大約是懼怕打針,對舅舅也多一分敬畏,但舅舅幽默風趣,知道我肚子痛,他也撩起上衣,拍拍肚皮,說他肚子也痛,不必擔心。我們家幾個小孩的病痛,都是找舅舅想辦法,若是其他科別,舅舅會幫忙寫小紙條,介紹給熟識的醫生。哥哥有一次被野狗咬到,還自己騎腳踏車去安平找舅舅打破傷風針。

我在小學三年級前後染上嚴重的腸胃炎,吐得很慘,等不到舅舅夜間在家看診,搭計程車直奔他上班的救濟院,那天母親撐著陽傘,一手提著菜藍,一手拉著步履闌珊的我,在偌大的救濟院區找舅舅。救濟院是日本時代留下來的大窗戶老建築,我看見窗內,舅舅穿著短袖白襯衫的側影,頭頂似乎還有青綠色吊扇不斷轉動,他桌上的病歷紙張跟著翻飛。

舅舅明明是個風趣幽默的好人,為何被關?我偷偷問姑婆,姑婆說,「九怪」。

直到二○○五年八月,我開始嘗試瞭解母親家族的歷史,前去安平找舅舅,舅舅也不多說,遞給我兩本自費印刷的回憶錄《霜降》《上海上海》。我終於知道,姑婆口中的「九怪」,用字俏皮,但背後的情緒,何其沉重。倘若是我,面對人生與家族的磨難,該如何是好?往後的人生必然帶著仇恨吧!但是在舅舅的身上,我看到另一種超脫仇恨之外的謹慎,那身影尤其讓我覺得不可思議。

我在二○○六年以舅舅的故事為基底,寫了穿梭時空磁場的長篇小說《朝顏時光》參加皇冠百萬小說獎,當時擔任評審的李昂老師敘述她看到這樣的題材以時空連結的寫作手法,非常驚訝。當時我並未告知舅舅,其實內心頗為忐忑,沒想到舅舅讀過小說,竟然認為時間旅行的手法很有趣,「唉呀,我讀著小說,很怕妳沒辦法收尾,這樣很好,很好!」

簡直是鬆了一口氣!

舅舅竟然以文學的視野來看待當初自己在台大校園被捕的往事,究竟是什麼樣的沉澱與爽然呢?

這幾年,我和舅舅成為手寫書信往來的「筆友」,寫信、貼郵票,若是尋常的交談,就投入綠色郵筒,想要快點分享的,就投入紅色郵筒。我們變成這種型態的朋友,有著古老而美好的交情。舅舅雖然年過八十,對閱讀與寫作仍然充滿文藝青年的熱情,我甚至在他的文字裡,看到質樸的童心。二○一一年端午前後,舅舅才剛手術出院,腳踝裹了紗布,躺在床上,竟然一手拿著棋譜,一手下圍棋,還說書房有好多日本推理小說,要我盡量搬,沒關係。

舅舅曾經在他的文章裡面如此感嘆,譬如他們這個世代的人,欠缺一種書寫自己遭遇的「母語文字」,他也曾自嘲在獄中寫下六百字遺書,宛如「五花肉式的國語」。然我每每讀著舅舅的文字,覺得他敘事的文字充滿獨特的「歲月口氣」,亦有多舛人生沉澱入味的智慧謹慎,用字遣詞,兼具台語、日文、北京語的優雅和力道,是相當迷人的書寫文體。尤其回憶在獄中被審訊過程,一邊聽著鄰近人家屋裡流竄而來的《命運交響曲》,一邊揣想自己的命運如何如何,那必然是澎湃鏗鏘的啊,寫入文字,卻又那樣淡然,可我閱讀之際,想起那樣的處境,竟是潸然淚下。

監禁於火燒島與小琉球的十三年七個月期間,思想與文字都受到監控,舅舅反覆在腦裡強記那些「沒有日記的大事記」,一九六四年一月廿一由小琉球歸家,整整用了兩天的時間,寫下腦裡背下的大事記,這是多麼驚人的毅力與堅持啊!

可我也要感慨,如我這樣在台灣成長的世代,對戰前戰後的歷史亦欠缺足夠的視野,畢竟戒嚴時期的教科書只是歷史的一小塊碎片,又多是執政當局篩選過後的樣版。往後這幾年,我在口述歷史反而看到那些教科書小碎片之外更為寬廣的版圖,更何況是類似舅舅這樣自己書寫的受難歷程,其實就是另一種型態的穿梭時空磁場。

在民主人權的進化過程中,許多人犧牲了生命與自由,或被剝奪了青春最好的數十年,當我們空泛地談起轉型正義的口號時,認識曾經發生過的歷史,避免犯下同樣的錯誤,這或許才是對犧牲者所能表達的最誠摯敬意了!

名人推薦:我的舅舅顏世鴻

文/米 果

我出生那年,舅舅出獄,回到台灣本島。

我在中秋節前一天出生,那時,舅舅已經前去台北,被迫放棄入獄前就讀的台大醫科,重新考入台北醫學院……類似這樣的時間與生命重疊的微妙印記,成長過程中,一直懵懂未知,直到多年以後,才有了鮮明的對照。

我的舅舅,顏世鴻醫師,理想的社會主義者,熱愛閱讀寫作的文藝青年,與死亡恐懼那般接近,青春最好的十三年七個月,埋葬在海的那一邊,火燒島,小琉球。

我的母親與世鴻舅舅是姑表兄妹,舅舅的母親,我喊她姑婆。姑婆曾經是日治時期高雄旗後...

章節試閱

【第六章】一九五○年六月,凌晨二時台大被捕

這時候是6月21日凌晨2點,離拂曉還有一段時間,可以算是6月20日夜的延伸,看完了產科,吃了兩個粽子,喝了一杯冷開水。一大堆歷史的點點滴滴在腦內去來明滅,太疲睏了,伸了個懶腰,一時心理上累積的倦意及鬆弛。忽然看到兩位校警站在我窗前的草地上,而樓梯上正有3個人,陌生皮靴的腳步聲正要上來,要逃來不及,反而難看。雖然經1年半的生活,我大致可以分辨這新東館60多位的腳步聲,甚至以前本館、西館的老舍生也可以知道,很少人會穿皮靴,一切都太遲了。知道無望逃此劫數時,反而出奇地的沉靜,拿了毛巾把嘴一擦,坐下來,等著陌生客人來敲門的聲音。

這數十年,閱人已多了,無論在什麼觀點,由任何角度,自己不是出眾的角色。論過目不忘不如先父,論話術一向是我的命門,不愛說話,很少說,而且說話的要領奇差。論交友,小學、中學只有不滿五指之數。中學尤其只會向圖書室每日返3本書再借3本書,書就是當時的朋友。去淡水,台灣人只有那麼幾個,患難之交,大家都熟了。在宿舍,除了「雜談俱樂部」,不會主動去找人家閒聊,相遇點頭,一聲問候,不論是七年制的、一年級或高一班的五年級,真是一視同仁。

自從看了兩位校警在下面,就知道形勢已經是不能改變的了。醫學院這邊校警是4位,晚上只有一位輪值,兩位出現在窗前已意味著是非常事了,大家很熟,其中一位也姓顏,女兒小學畢業,聰明,但家窮不能上學,由我介紹到宿舍當13歲的小工友,負責宿舍的小吃部及小福利社的工作。他們的眼神,在遠遠的夜色中,仍可以感覺到意外及無奈。一切都遲了,我聽他們的腳步聲在門前停下來,而後敲門了,知道我在這裡,一定問了宿舍的人,因為校警應該不知舍生的住房。骰子總算拋下來了。

「請進」,還好我的聲音如常。而後3位客人進來了,我只認得校長傅斯年先生的秘書那廉君先生。這件事還得在此深夜讓校長操心,又讓那先生跑此一趟,心內實在過意不去,這意念是一閃而過。

先進來的一位約170公分以上,中等體材,約莫30歲,先開口問;那先生不認得我,不過可能看過檔案。

「有一位顏世鴻嗎?」

「我就是。」

「這麼晚還看書嘛。」

「嗯,考試快到了。」

「你的身份證借看一下。」我就由掛在身後牆上的襯衫胸袋把裝身份證和註冊證的夾子交給他。這兩張自此永遠離開我了。

「有沒有來往的書信?」我蹲去由床下木箱拿出已經紮好的一束信交給他,而後他又來了一句。

「有些話要問一下,請跟我們走。」

「要不要帶東西?」這句話有點試探的意思,不用帶可能是好與極壞雙面的消息。而他真的說:「不要帶。」

我早已經準備好台詞:

「你要帶我走,那就請你明示你的身份,不然你就寫下書狀。這麼說,對那先生是不好意思。」

那一位就默默地在我遞給他的那32開白報紙寫下「提訊狀」,然後簽了名字、日月。我拿円型大理石的文鎮,壓在桌上。

「那就讓我穿衣吧。」

把衣褲,和籃球靴穿上,將褲袋的40元拿出來,又壓到那紙上。我早知同房的老吳已經醒了,本無意思勞駕他,不過這兩樣東西要交到大妹手裡。

「老吳勞駕,明早把這40元交給大妹。」是用日語說的,結果是由另一位黃兄交到女生宿舍的大妹。我對老吳說了日語,而看那位表情是懂日語的,所以應該90%是東北人。後來在刑警總隊時,有一夜來叫我,我還以為是提訊,結果是託我解釋一段台灣農業界出版社出版的日文版《台灣農民運動》。我當時國語還差,還是總算把那一段的意思讓他明白了,所以我這一猜是對的。

另外一位穿警裝,稍胖,口袋鼓鼓的,可能是手銬,手槍是露在腰帶上。而後我把書閤上,把窗關上,順便對外邊迅速地掃了最後一瞥,兩位校警已不在窗下,抬頭看看窗上牆上掛的羅漢圖,深深地吸了一個氣才對他們說:

「那就走吧!」

那位寫提審狀的就開口:

「那先生吩咐,不要帶手銬,請你不要亂動。」

「不會的。」我說了後心內還帶一點慘然的笑意,對自己的潰敗,以此做了總結。由他帶頭,下樓梯,沿著走廊,走過餐廳,進入本館。已沒有人開房門,而後左折拐南館西邊的舊赤十字病院的老舊走廊。

宿舍沿路很靜,按平常2點1刻,考前應還有人看書。那位年輕的走在前面,我也靜靜地走完全程,以後宿舍有人不知是由何處窺看,傳說:「他離開的時候,像一個英雄好漢。」這句話委實對我是太沉重了些。不過總算是一件事,以這種平淡冷靜的方式演完,在我心內已經早有幾次彩排了,到了校門口看到一架中型吉普車,卻是普通的赭色,不是傳說中,及5月28日夜看過的紅色吉普。

這時候那先生對我們一行告別,我就說:

「謝謝那先生,辛苦了。」然後車內還有一位,也說了差不多同樣的話。原來外面除了駕駛以外,另有一個看守守著先被捕的陳子元兄。以後才知道他是農經系三年級,這是我們第一次見面,而後各人坐上去,車就開了。我就在陳子元兄的鄰位,雙面有位看守,那位東北先生坐助手席。

不帶手銬、不矇眼,這算是異數,傅校長對我的厚意。大概不是去保密局。看錶已經2點30分,當天穿的藍與淺藍的小方格襯衫,草綠色的美軍褲子,陳子元兄穿的是黑色的日本學生裝。

這時台北車輛最少、行人最稀的時刻,車很快地就到了刑警總隊。在押房外,要在表格上填上私物,就在那裡錶、腰帶都被收了。陳子元兄身邊約有300元,我連一毛錢也沒有。

(摘錄)七、一九五○年六月,延平北路北所問案

我們一路沒有矇眼,走上延平北路,在一家舊工廠模樣的門進去。紅漆已經剝落褪色成為很平凡的鐵門。它就是日據時代的高砂鐵工所,以後稱為「新高鐵工廠」。因為人犯暴增,我們通稱的保密局「北所」;五月匆促動工,它以此名與舊日本台灣軍司令部看守所的南所分別。入所的手續大致和刑警總隊相同。

北所押房床板約離地面一尺,寬約一丈八,深約兩丈,高約由地面算起約八尺。是紅磚堆砌的,隔間只有一層磚,牆面連水泥粉刷也省了。押房最外面是木條,門寬約一公尺,一公尺半高。押房之間通路是土面,連磚也沒有,工程可見相當匆促。

每個房子約廿四、廿五人,比起南所人還多,但是這裡已經是天堂了。我進B4押房,內有蘇友鵬兄,一進去就問我這四十天外面的消息。大概我說話太多了,這房間有位外役在外面掃地,不到十分鐘,我馬上被「白面」(看守)把我移到A2室,而且以嚴厲的臉色叫我:「不准亂說話」。

白面先生自此似對我印象不好。除了這位白面外,另有兩位,臉稍黑,公事公辦不會找麻煩。再一位胖子,大概三十多歲,動作敏捷又能幹;軍階上尉,好和年輕人開玩笑;偶而曬太陽由他帶班,他會拿出香菸請客,很四海。他出差或休假就有一位高個平頭的來替代。

所以除了白面值班外,我們就每天聊天。最熱門的題目是「吃」。許省六兄就是特具一格,坐在馬桶上,把右腳抬起來,放在左大腿上,雙手一直比一直畫,輔助他說話的內容。家鄉台南市舊稱府城,本來就是以小吃聞名全省。我在家甚少外食,反而比外地人知道的少。台北圓環、龍山寺、祖師廟、新竹城隍廟、台中大橋腳肉圓、高雄愛河邊海產,我都嚐過。五十多年前台南的小吃甚少用味精,現在可能不用的很少了。

白面先生值班,就靜靜地下象棋。我也常下。象棋和圍棋是名副其實的快棋,象棋一局不到十五分鐘。一天發草紙三張,比現在的衛生紙小,稍厚,土色,由竹子造的那一種。贏一局草紙一張或早上稀飯的菜,花生一顆。早上發的花生平均七顆。我贏了掛帳,似乎有點本錢。八月下旬換房就沒有玩象棋了。有些人輸掉早上七顆花生,喝白稀飯。飯量不限,可以加飯,菜最多是冬瓜。軍法處看守所是玻璃菜、豆芽。

這裡晚上睡得剛剛好,腳可以伸直,也不必人人側臥。南所曾經人擠到分三班睡覺,倚牆坐臥一班、坐睡一班、站的一班。看守兩小時換班,我們也換班。約四疊(榻榻米大小)牢房,多時擠了廿三人。五月十三日以後,人暴增才趕建這北所。能不能睡成,看各人造化,比以後軍法處看守所還擠。我在十號押房,最多時卅五人,就如沙丁魚罐頭般,擠得滿滿的。

入北所翌日,六月廿五日上午十點半左右,白面先生來叫。同房的人早已有叮嚀,馬上會問口供,不是很重要的不必否認,反正我似乎是最後一尾網中的魚。資料都有了,爭辯也無用。白面先生帶我到分為兩房的二樓。

當時大家叫這個節目為開庭,其實只是問訊。有一位帶圓圓眼鏡,身材稍瘦,近四十歲穿香港衫的人坐在那裡;桌子上有文房用具及一落十行紙,左邊有一疊卷宗。一進去,他用廈門腔說:「請坐。」我就坐下來。就坐的規矩小學就教過,我是按規矩靜靜坐下,心內似乎平靜。

「請問貴姓?」我也用廈門腔問他。他回姓莊。以後他是以「莊西」聞名,以前是甚麼,我也不想去查,只知道以前可能是中共黨員;谷正文也提到他姓莊。蔡孝乾案,從頭由他問案、筆錄,甚至分析、追蹤。氣氛有些詭異,二樓無其他人。

「抽菸嗎?」桌上一包洋菸,倒忘了什麼牌子。我個性有許多怪處,不抽菸,但對各種牌子價錢很熟;好像與小汽車無緣,也對各種汽車的價錢有興趣。不但是美國菸、公賣局的,連一九四九年以前流行的豐原私菸也要打聽一下。牌子似乎很熟,似是駱駝牌。我坐下來,東邊(左邊)有家相當別緻的三層樓洋房。這時候由頂樓窗口,流洩出了貝多芬《第五號命運交響曲》的四連音。我心中怔了一下,又暗喜。

這個樓上,格局甚小,除這個房間外進去有個不大的臥房。聽了《命運》的四連音,心內一緊,我挺直腰。「謝謝,我不抽菸。」

莊西好似辦公事一般,由卷宗抽出葉兄和楊廷椅的口供部分,放在我前面,往前一推:「看一看。」

當時速讀一小時十萬字,普通五分鐘可以看那兩份五、六千字口供。但這是對我很重要的文件,我小心看;但沒有細讀全部,只看自己有關的部分,現在心中很遺憾。當時心內可能也煩,只想知道自己不能不承認的部分。不過楊廷椅由廖瑞發介紹,葉兄由劉紹光介紹入黨是看到了。不是我沒有鬥志,但在這種場面,鬥志是無用武之地。這時候,《第五交響曲》第一樂章剛剛結束。

莊西一雙眼眸在我看兩份口供時,一直盯在我的眉間,我內心有點不舒服。看完了把口供還給他,也無意去避開他的凝視。他似乎對我看得快有些意外。我的速讀,無師自通,是小學向人家借書,老是被限制時間,一半被逼出來的。速讀好處少,我的一生可能受害比受益多。「有什麼意見?」

我心內想以退為進。「大致沒有,有一點小錯。我的宣誓是一月廿三日。不是二月上旬。」

「哦──那是當然。當事人記得清楚。楊廷椅沒有交代什麼工作嗎?」這一點我不必傷腦筋。

「楊廷椅,這名我不認識。不過以他的口供,可能是自稱『老朱』的那一位吧。」

「對、對,就是那『老朱』。」

「簡單說起來是沒有,我們只見了兩次面。見面第一句話是自二月所有黨員都停止工作。這個你應該比我更清楚的。我只有聽他聊天,他談了台灣農林問題,尤其對台灣農產他似乎很熟。」

我說到這裡是百分之百真話,只是不必說的不說。當時我已看過蔡孝乾被捕後的相片、談話及廣播。當時決定停止工作的是徐懋德還是陳福星,到現在仍然不知。但是二月十一日《中華日報》登的「鄭啟順」的啟事,當時徐懋德先生反對,所以二月十一日他仍在台灣,以後才離開台灣的。徐先生也就是當時我們常聽說的「外省李」。這停止工作的命令還包括:就是中共對台作戰,也不參加。這一點我就沒有對莊西說。

「那你應該知道他們兩個人已被捕了。」

「老朱是想當然耳。葉盛吉於五月廿九日被捕。三十日他們單位出差到瑞芳,三十日夜宿台大宿舍,他吃晚飯時說的,宿舍的人就知道了。」半實半假。

「劉漢湖和林恩魁,你認識嗎?」

「和他們有什麼關係嗎?」這部分我可能看漏了。

「你認識嗎?」他似乎有些不耐煩了。

「都是點頭之交而已。林恩魁已經畢業了,可能回到南部。平常沒有談話,他也不住宿舍。劉漢湖似乎自六月十五日畢業考就不見了。」

其實劉漢湖兄畢業考沒有參加,因為五月三十日葉兄被捕,他就不見了;而且這消息是我在新東館東南角的廁所遇到他時,告訴他的。

「有沒有很好的朋友?」回答的台詞是準備好了。

「宿舍的人都可以算是朋友。不過沒有深交的。這種年代,我不想去連累別人。等距離的交友,如套句中國老話,也可以說是『君子之交,淡如水』。」不知不覺,我也用廈門腔和他交談,他對此也似不以為奇。

「好個君子之交淡如水,那麼為什麼不自首呢?」

我想問題已立刻來到這一次談話的重點了,也不能擱下太多的時間,反正是福不是禍,是禍逃不掉。只好單刀直入,可能過於直話直說。

「葉盛吉沒有被捕時我考慮過。我一直等他回到台北,準備和他商量這個問題,他應該五月三十日或卅一日來台北。現在他被捕,我就沒有這個機會了。」

「那又是為了什麼?」他緊追不放。

「怕我到時候說的與他有出入,對他有影響。」這個顧慮半真半假,反正這個題一定會考,真如馬謖《失空斬》的唸詞:「哪怕小小的街亭。」我實在準備得太鬆弛,漏洞太多,他一聽就知道我的含意是什麼。

「那為什麼不逃?」以後才知道人家說他也是中共黨員,被捕後轉到這一途,如谷正文,當然對馬恩的思維系統是內行的。要在國民黨,或前藍衣社、軍統中去找,就稀有了。他這個老手,就看準問題的核心,駸駸(註)而來。

「這個很簡單,你們去抓我的父親,家裡的生活就慘了。反正無論逃到什麼地方,知情不報,包庇一大堆罪名;我又何必去拖累人家,己所不欲,勿施於人。」他眼神如刀,向我一掃,我淺笑而不語。

「不錯,這就是『無產階級意識形態。』」他給我挑了一個也算是光榮的帽子。我只好接受這個挑戰。他把眼睛移到十行紙上,迅速寫下毛筆字,我只說了一句:「你說笑了。」

這時候對面的《第五交響曲》已進入第三樂章,莊西的錶已近十一點。後來看書得知,就是上午十一點正,北韓向南韓宣戰。內戰用宣戰也是初聞,不過實際上雙方在戰爭狀態已近兩年,也許這是韓國人的作風。中國自一九二七年打了那麼久,沒有經過這麼鄭重而難改的手續。八月下旬吧,台南市工委案到了南所,我們也一直不知道這個消息。他們被隔離、封鎖了消息。就在那時候《命運交響曲》的音樂也正結束。莊西手停下來,「好了,你看一看。有沒有要改的地方,然後寫下你的姓名,再蓋手印。」

沒有印章而蓋手印,這是很高段的。用右大拇指的手印,比印章管用而科學。我也只簡單地看了一下,毛筆字不是正楷,整齊而且沒有難字;既然已經使他心內不舒服,再動也麻煩。簽了自己的姓名,覺得毛筆字寫得太差,好似打了兩次敗仗。我默默站起來,把椅子復位,而後不回頭一直走下階梯。白面先生不在,另位看守等著,帶我回到押房區,交給白面先生。大家也不問情況。大致上我是遵守他們的吩咐,每個人在進行審訊有異同。我與莊西的來往問答,也許各人觀點不同;不過我覺得他正忙著自去年八月《光明報》發生以後,忙了快一年的工作,想趕快做一個段落了結;而我這三等貨色,並不值得他重視。

單地看了一下,毛筆字不是正楷,整齊而且沒有難字;既然已經使他心內不舒服,再動也麻煩。簽了自己的姓名,覺得毛筆字寫得太差,好似打了兩次敗仗。我默默站起來,把椅子復位,而後不回頭一直走下階梯。白面先生不在,另位看守等著,帶我回到押房區,交給白面先生。大家也不問情況。大致上我是遵守他們的吩咐,每個人在進行審訊有異同。我與莊西的來往問答,也許各人觀點不同;不過我覺得他正忙著自去年八月《光明報》發生以後,忙了快一年的工作,想趕快做一個段落了結;而我這三等貨色,並不值得他重視。

註:「駸駸」原來是形容馬跑得很快的樣子。也用來比喻時間過得很快。

【第六章】一九五○年六月,凌晨二時台大被捕

這時候是6月21日凌晨2點,離拂曉還有一段時間,可以算是6月20日夜的延伸,看完了產科,吃了兩個粽子,喝了一杯冷開水。一大堆歷史的點點滴滴在腦內去來明滅,太疲睏了,伸了個懶腰,一時心理上累積的倦意及鬆弛。忽然看到兩位校警站在我窗前的草地上,而樓梯上正有3個人,陌生皮靴的腳步聲正要上來,要逃來不及,反而難看。雖然經1年半的生活,我大致可以分辨這新東館60多位的腳步聲,甚至以前本館、西館的老舍生也可以知道,很少人會穿皮靴,一切都太遲了。知道無望逃此劫數時,反而出奇地...

作者序

四年多前,已過了八十歲,每個星期五、六,每天上午四個小時,還在當私立台南仁愛之家約聘醫師。比起一九九九年十月退休時,閒下來的時間比較多了,除了讀一些書刊以外,自少趣好不多。自一九三八年四月升小學四年級寫寫日記而已,中文都未受正式的訓練。

某日,心中突如其來湧起一個意念,已度過「古稀」「傘壽」,心內有數,殘日無多。自少年時,心內一直厭煩,極惡戰爭與貪瀆,而且這八十年在貧窮、戰亂、流亂及許多離譜的我執中──如自任理想的社會主義者,其實對社會主義根本無知──度過了童年、少年、青年、壯年及老年的日子。自己也體驗到自二十世紀裡的一次大戰、二次大戰,及其他無數的戰爭、惡鬥,在這過程中,軍民的死亡超過一億人,近來的戰事,平民死亡甚至超過軍人。

有人曾說:「一個人的死亡是歷史,千萬人的死亡不過是數字」。一九八七年夏天,畏友戴振翮兄自香港歸台,說好他要寫「火燒島的故事」,由我提供十三年七個月默記在心內的「大事記」日記,但他突然於一九八八年一月八日客逝於香港。自知文筆、腹笥、邏輯遠不如他,我只好在繁忙的日子中,寫下了二戰以後,自己所遭遇的私見,並將書稿名為《霜降》,本書即由《霜降》改寫而成。

先父生於一九○三年,日俄戰爭以前,祖父曾為劉永福下義勇,乙未年(一八九五年),十八歲時在蕭壠一戰。前前後後逾百年,書名中「百年之憶」是由此而來。本來粗劣的文字無意拋頭露面,心內僅執意於朝鮮戰爭是否可免。一九九三年戴國煇先生勉勵我:「歷史的應歸還歷史」,但是我的心中還是十分躊躇,擔心輕易寫下,變為對歷史的冒瀆。草稿寫完,剛好女兒廷如由美歸台,託她校改,她家庭職業繁忙尚未動手。曹欽榮兄好意,說可以代勞,卻成為出版的動機。

台灣在和平中度過了六十年,多數人或遺忘或根本不知道死亡三百萬人的朝鮮戰爭,所以想留一些文字,讓後人知道慘況。沒有正式學過國語、論理學,雖對歷史有興趣,卻只是一個外行人,還望斧正。並感謝曹欽榮先生、鄭任汶先生、林芳微小姐及表妹榮燭二女陳淑敏小姐的幫忙。

顏世鴻

2012年5月8日

四年多前,已過了八十歲,每個星期五、六,每天上午四個小時,還在當私立台南仁愛之家約聘醫師。比起一九九九年十月退休時,閒下來的時間比較多了,除了讀一些書刊以外,自少趣好不多。自一九三八年四月升小學四年級寫寫日記而已,中文都未受正式的訓練。

某日,心中突如其來湧起一個意念,已度過「古稀」「傘壽」,心內有數,殘日無多。自少年時,心內一直厭煩,極惡戰爭與貪瀆,而且這八十年在貧窮、戰亂、流亂及許多離譜的我執中──如自任理想的社會主義者,其實對社會主義根本無知──度過了童年、少年、青年、壯年及老年的日子。自...

目錄

序:我的舅舅顏世鴻(文/米果)

導讀:青年春天的生命,驟然進入炎夏,也急速入秋(文/曹欽榮)

自序

【前 言】二○○六年,霜降之后

【第一章】二○○五年,重回火燒島

【第二章】一八九五年,馬關條約之後的家世

【第三章】一九三七年,父親歸台之後二度被捕

【第四章】一九四五年,學徒兵生活及終戰

【第五章】一九四七年,戰後復學台大

【第六章】一九五○年六月,凌晨二時台大被捕

【第七章】一九五○年六月,延平北路北所問案

【第八章】一九五○年九月,青島東路三號軍法處判刑

【第九章】一九五○年十月,血濺馬場町

【第十章】一九五○年十月,葉盛吉在軍法處的遺書

【第十一章】一九五○年十一月,追憶死難者

【第十二章】一九五○年十二月,重回青島東路

【第十三章】一九五一年,火燒島記憶

【第十四章】一九七一年,霜降,追憶馬場町

【第十五章】二○○六年,回顧一生

【附錄一】

(一)不確定的年代

(二)日記.憶家族

(三)雜感

【附錄二】

(一)韓戰1:一觸即發,中美蘇各自盤算

(二)韓戰2:麥克阿瑟及杜魯門的誤判

(三)韓戰3:內戰?殖民地解放?關於自由的省思

【顏世鴻相關年表】

【編後記】

序:我的舅舅顏世鴻(文/米果)

導讀:青年春天的生命,驟然進入炎夏,也急速入秋(文/曹欽榮)

自序

【前 言】二○○六年,霜降之后

【第一章】二○○五年,重回火燒島

【第二章】一八九五年,馬關條約之後的家世

【第三章】一九三七年,父親歸台之後二度被捕

【第四章】一九四五年,學徒兵生活及終戰

【第五章】一九四七年,戰後復學台大

【第六章】一九五○年六月,凌晨二時台大被捕

【第七章】一九五○年六月,延平北路北所問案

【第八章】一九五○年九月,青島東路三號軍法處判刑

【第九章】一九五○年十月,血濺馬場...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。