名人推薦:

【推薦序一】

奇情異想 舞動人生/陳郁秀

所謂「無三不成禮」,享譽國際、名滿天下的德國舞蹈家碧娜o鮑許,繼一九九七年、二○○○年之後,二○○七年九月第三度來台灣演出,有關她舞蹈生涯記錄的專書,也在這一年於台灣出版,引領國內讀者及舞迷們一窺這位新舞蹈領航者的奇情異想和原創才華。

對於舞蹈,一般的台灣民眾或許仍停留在純粹肢體舞動,即所謂的「手舞足蹈」的印象,也許再進一步,會相當期待美感設計或藝術性的部分,然而當碧娜‧鮑許所率領的「烏帕塔舞蹈劇場」首度在台北演出《康乃馨》時,對普羅大眾不啻為一次震撼的顛覆經驗,即使是舞蹈界人士,想必也大開眼界。

這部原創於一九八二年的舞作,是鮑許維持一貫的人性探討主體、卻調整了色調和風情之後非常重要的代表作。相信當時在場的觀眾,一定對舞台上數不清的粉紅色康乃馨布景印象深刻,這是她於一九八○年夏天前往南美洲巡演時,在智利安地斯山一片康乃馨花海的山谷中所獲得的靈感,然而在這麼美的視覺情境下,以及伴隨著舒伯特弦樂三重奏為主的拼貼音樂中,所表達的卻是民眾遭受公權力刁難的嚴肅問題。

綜觀鮑許的創作,除了早期由紐約進修兩年半之後剛回到德國時,還可以看見一些傳統舞蹈的技巧和元素,不久便突破窠臼,走自己既創新又前衛的路,也因此,台北的觀眾會從鮑許的創作裡,看到其中相當富有人性思辨的哲學層次。對當代藝術有所涉獵的人,其實並不會對這種指涉性或批判性的表達意涵感到陌生,在畫壇、裝置藝術界、前衛音樂領域,這都是當代藝術家對社會變遷下人生景況或眾生相的一種強烈的內在抒發,藉以表達本身的牢騷或觀點。然而開路先鋒總是必須有過人的勇氣,創作是一回事,將創作搬上舞台、接受觀眾的評價,就必須有任謗任怨、甚至被憤怒的觀眾吐口水的心理準備。

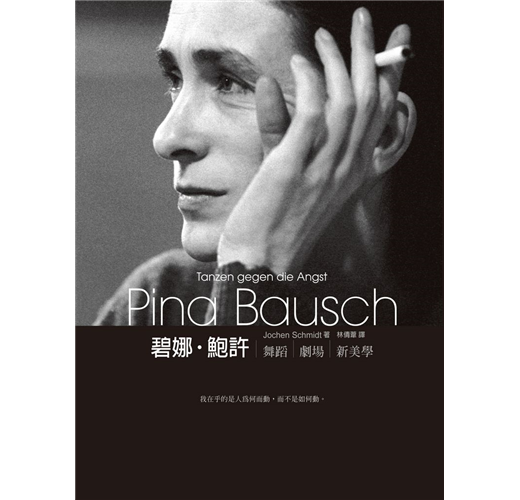

而這就是鮑許在一九七三年擔任德國福克旺學校舞蹈系主任時,接下烏帕塔芭蕾舞團總監後不短的歲月中所面對的難堪,只是,她並沒有被嚇退,她勇於面對,並且再接再厲。在當時,任誰也沒想到,這位削瘦嬌小、總是一身黑衣的舞蹈家,即將在日後為德國開創一個舞蹈的新時代,古典芭蕾不再一枝獨秀、地位優越,當代舞蹈及前衛舞蹈劇場,將開始引發風潮;多年之後,鮑許和她的舞團受到全世界矚目,並贏得新興觀眾的喝采和肯定。

為舞蹈提供另一種表演的可能性、形塑一種全心的舞蹈生命及樣貌、為藝術創作者樹立強烈風格並成為典範,是鮑許對世人最重要的貢獻。看她的舞作,或許有人感到驚駭、情緒起伏、刺激、低盪,但不得不承認她那看似瘦弱的身軀,竟能蘊藏驚人且巨大的力量和意志,大到讓觀眾也跟著進入深邃的靜默與沈思。

這時候、也或許每當鮑許進入創作情境時,她不但是舞劇的孕育生產者,更像是個內心思潮澎湃的「異議人士」;同時,她就是要去解放,解放人類的束縛、不公、虛假,也解放你我的心靈、解放壓抑的情緒。

她超越「傳統」太多太多,大膽打破既有形式和限制,舞蹈已經不是目的,而是媒介,用來述說「人」的故事,包括喜怒哀樂,包括事件和議題的表達或闡述;鮑許不要舞蹈賞心悅目、心平氣和,看她的舞劇,有時候會感覺沉重、窒息,無台上那些官能的華麗表象雖然清晰依舊,觀眾卻很難不因這些內外在的敲打而感到痛快淋漓。而這,會不會就是鮑許風靡全世界當代舞蹈界的重要原因?!

由鮑許的舞蹈生涯,最能見證藝術創作者無懼無悔的堅持,以及詮釋其原創的可貴性,這在台灣每位文化藝術界受人敬重的人身上,同樣得見類似的特質;而曾被人批評為「四不像」的《八月雪》舞台作品,當初也遭受到極大的壓力,首當其衝的文建會及編劇家高行健,又何嘗不是咬緊牙根、堅強而勇敢面對所有負面的評斷!

鮑許是德國人,有人說她的作品具有一種森森然「冷冽」的氛圍,但從她自稚嫩的六歲起走到今天六十七歲,那不斷為自己加溫的藝術夢想得以實現,不就是內心炙熱的創作動力所驅策而來的嗎?她為觀眾編舞劇,不知不覺中,竟成為自己故事的最佳舞伶。英國《每日電訊報》這樣讚譽她:「碧娜o鮑許是現代舞蹈的第一夫人,是全世界舞蹈劇場的領導人;有太多人仿效她,但從來沒有人能超越她。」

特異的人、特異的舞作,有著難以言喻的魅力。二○○七年九月二十七日到三十日,碧娜‧鮑許和「烏帕塔舞蹈劇場」第三度來台,演出《熱情馬祖卡》,台灣的觀眾不但可以從閱讀本書的過程中瞭解鮑許,還能藉著觀賞這部有許多暗喻和強調速度的舞劇,再次體會甚至領悟鮑許的創作結晶,並從中得到感動。

(本文作者為國家文化總會秘書長暨國立中正文化中心董事長)

【推薦序二】

一個蛇人的故事/陳玉慧

知道尤亨‧史密特為碧娜‧鮑許寫書是很晚的事了。那是前幾年雲門舞集在柏林演出劇院的大廳,我當時便很感興趣,我在想,那位不常說話,又瘦又蒼白的女子,人稱現代舞蹈皇后之人,排戲時沒有表情但思考不斷的編舞家,那個只一根接一根抽菸的女人,會向一個男舞評透露什麼呢?

讀完此書,我得到了答案。

我非常喜歡故事是這樣開始的:史密特問讀者,你們覺得碧娜‧鮑許是如何做到的?什麼是她舞蹈事業的真正動力?他提了碧娜‧鮑許各種轟轟烈烈的人生事蹟。但都不是,而是她的家鄉索林根(製造雙人牌小刀的城市)的一位芭蕾舞老師,在看到小碧娜把一隻腿環繞在脖子後面,將身體完美打結的時候,做了這樣的評語:這女孩真是個蛇人啊。

史密特說,此讚美可能是這個餐廳老闆的小女兒日後人生大有成就的主因。當時碧娜只有五、六歲,第一次被帶到一個兒童芭蕾舞團,她從來沒看過芭蕾舞,也不曉得芭蕾舞者要做什麼。「我就跟著去,其他人做什麼,我就努力跟著做。我還記得,老師要我們趴著,把雙腿放在頭上,然後老師便說出那句評語。」蛇人,碧娜‧鮑許把蛇人當做讚美,並且勤於練習,離開家鄉,再練習,加入舞團,考驗自己的想像力,成立舞團,尋找舞蹈的新語言,發明新動作及結構和形式,跨越美學界限和藝術藩籬,給予現代舞蹈新定義,讓傳統主義者吐口水或憤怒或驚愕,最後征服全世界。她的舞蹈風格成為人類舞蹈史上的典範。

蛇人(schlangenmensch),這個字對德國人居然是如此有作用的禮讚詞,是否因為他們多半高大僵硬?

這位小蛇人後來也受到許多在父母餐館(就在劇院附近)用餐的職業舞者鼓勵,在一九五五年進入了當時德國舞蹈劇場的孕育地──福克旺學校,大多數重量級的舞蹈劇場編舞家後來也都來自這個學校,碧娜後來也曾在該校執掌了十年。

在未讀過這本書前,我在二十年前便看過碧娜最重要的作品,如《一九八○年》,《穆勒咖啡館》或《春之祭》等,那是我在巴黎及紐約學習戲劇的時光,很少人的作品那樣感動過我,那時,我還不知道她的作品深遠地影響著我,那麼久。到今天,無數的心靈畫面仍然留在我心中。我被她的美感驚嚇,她以詩意入作,那麼女性自覺,那麼悲傷,她把悲傷混合了幽默,她用身體說話,說出那些永不滿足的欲望和渴望,她可以把社會儀式排成蛇形運轉,也可以把物質或形狀映入舞作。她是獨一無二的,她是碧娜o鮑許。

後來,我才知道。我也逐漸發現,原來她是這麼美的人。高貴的外表,清明的心,無比堅定的意志,她的個人特質如此清晰明顯,六○年代便是全歐洲最出色的女舞者,她編過及跳過許多獨舞,我曾經看過一段她從頭到尾在咳嗽的舞碼(從此難忘),當然,我也非常喜歡她在《穆勒咖啡館》裡為自己保留的那個角色,那些年她都自己跳,她的舞台設計師與生命伴侶玻濟克和她最重要的舞者梅西兩人在台上奮力撥開桌椅,以便讓前面的女舞者有空隙繼續舞蹈,而碧娜在後面的動作像夢遊般,沿著布景的後緣前行和後退,接著穿過一道旋轉門,便消失不見蹤影。用史密特的話:猶如脫離了一切世俗。我總驚覺:在跳舞的靈魂多麼與我似曾相識?或者與我的靈魂似曾相識?

原來,那位為碧娜創作一個擺滿數十張桌椅的舞台空間的設計師,最終放棄其幕後身分來到舞台上的那個男人,那也是他唯一一次的露臉,那人便是碧娜的親密愛人。而他三十五歲便離世了。我略略感到驚訝的是,碧娜強調那些舞台設計全出自她自己的想法,玻濟克只是執行者而已。

沒有人知道碧娜的情感世界,史密特也不知道。她像個嚴守秘密的賭徒,握著手上的牌緊緊貼靠胸前,唯恐洩露天機。史密特只告訴我們,她有個兒子,現在有個男友,他們雖不住在一起,但那人為她煮飯,那人也照料她,否則碧娜一根又一根地抽菸,工作到深夜還不會回家。

不必史密特說,很多人也都知道,碧娜那溫柔的外表下卻有猶如花岡石的堅硬個性。那或許是因為她剛好是獅子座,而月亮在金牛座,她永不放棄,是的,她不會放棄,正因如此,她從來對「這不行」或「沒辦法」這些說詞非常不滿意,也不會接受敷衍。她可能是第一個堅持不在硬實滑順的舞台地板跳舞的編舞家,她的舞者不是在一片花海裡便是在游泳池,不然便是在溜滑梯上跳舞,不但如此,舞者不但不必穿舞鞋,也可以穿高跟鞋。

碧娜和舞者的工作方式是提問,她問舞者問題,「且必須拐彎提問,」因為直接問不會有什麼結果,她經常向舞者提出上百個問題,舞者給了肢體的答覆,但她說,「許多問題並沒有答案。」她也曾為此沮喪,後來發現,那並非是她無能,而是生命的本質有可能便是如此,還有,碧娜也並非每次都清楚自己在找尋什麼?我一向對碧娜‧鮑許向舞者提問的問題很感興趣,那些問題包括:做什麼,自己會覺得羞愧?最喜歡移動自己身體什麼部位?會和一具死屍做什麼?

碧娜為什麼提出那麼多問題?因為她的舞蹈信念那麼根深蒂固,「我在乎的是人為什麼動,而不是如何動,」她的舞者動作儘管經常重複(尤其是手部)和中斷重來,有時近於歇斯底里,但卻能貼切真實傳達悲哀和苦楚,甚至於恐懼和暴力。但要的話,她的女舞者抽菸也賣弄風情,是多麼性感,是的,性感,美感,卻又悲傷,絕望。

碧娜說過,基本上,她的舞蹈動作從來不是從腳出發,而腳步也經常不是由腿部開始,「我們在動機中找尋動作的源頭,然後不斷地做出小舞句,並記往它們,」她也說,「以前我因恐懼和驚慌,而以為問題是由動作開始,現在我直接從問題下手。」

正如碧娜在羅馬的一場記者會上所說,她的舞作如果跟別人有什麼不同,是她的作品並非是縱向的時間發展,而是舞作繞著一個特定主題核心,由內向外生成。這個創作態度,與其說是女性創作與女體的關連暗示,毋寧更應視為推翻傳統劇場的關鍵因素,現代劇場和後現代劇場從此走上可以區別的分水嶺,碧娜的創作方式和態度決定了舞蹈劇場的基本氛圍和調性。

史密特提及當年碧娜被人吐口水,一路到獲得德國國家最高文化勳章,但碧娜自己說她在創作時「總是充滿無法達成的畏懼」,有時也非常猶豫徬徨,幾近絕望,這一點我們在《悲劇》的敘述文中可以讀到,碧娜要告訴我們,悲劇不是只發生在非洲,荒蕪的大地其實便是孤寂的個人棲息所在。碧娜對舞作感到膽怯和裹足不前,絕望地回頭在傳統芭蕾中尋找創作的可能,還記得多明尼克‧梅西如何重複他的芭蕾舞動作?他不停跳,也不停問觀眾:這樣夠了嗎?你們要再看一次嗎?再來?再來?

碧娜的作品如何產生?容我引述史密特的訪談:當然是靠編排,剛開始時只有一些問題,一些句子,某人示範的小動作,一切都很零散,不知何時,時機便來到,「我會把一些適當的動作與別的事情組合,如果我有了確定的方向,我就會有更多更大的小東西,然後我再從不同的面向繼續探尋,它從相當微小的事物開始,逐漸愈來愈大。」

史密特的書以評介碧娜‧鮑許的創作題材和表現風格為主軸,間而帶入鮑許的編年史和創作的心路歷程,有誰在一九七七年會想到那時風格已臻成熟的碧娜‧鮑許,在接著下來的三十年會引領全球舞蹈界的前衛風騷?

史密特對碧娜的成功下的結論有二個,一是,她的主題是人類核心問題──恐懼和孤獨,正因如此,人類渴望被愛,渴望被愛成為對抗恐懼的方式,而這二者之中的相生和矛盾,便是碧娜舞作的原型內容。第二個原因,是碧娜對她主題的堅持不捨,所有因之而來的衝突,她不會隨便輕輕帶過,她堅持她對存在和社會或者美學的省思。她太堅持,以致於觀眾有時被迫面對那少人能完整揭發的主題核心。碧娜以她那絕對美感和編舞長才說服了觀眾。

我相信這本書不但適合碧娜迷一讀,也很適合有心瞭解碧娜‧鮑許的觀眾,有些初次觀看碧娜作品的人會感到震驚不解,讀過這本書,這些人應該會更清楚自己的震驚,也會對現代舞蹈有更進一步的瞭解。

(本文作者為劇場導演及旅歐作家)

【推薦序三】

碧娜‧鮑許,很德國嗎?/盧健英

跳舞的人都知道,最難的動作就是走路。因為走路太現實,碧娜‧鮑許說:「看街上的行人總比看一場舞蹈還重要。」

碧娜‧鮑許的舞,很多人認為不像是舞,只是行人,男男女女,環肥燕瘦,沒有劇情,而且不停重複,不斷升溫;現實是,她就是有本事把你摧毀,強硬地逼迫觀眾面對壓力,在離開劇院的路上,回想自己溫馴或不馴的世界。

位於德國北萊茵的烏帕塔城,是一個人口僅三十八萬人的河谷小城,七○年代以前,歐洲人到烏帕塔可能是為了體驗一下那懸在半空中的電聯車;七○年代以後,因為舞蹈家碧娜.鮑許和她的那些走在各種界限邊緣的作品,讓這個在舞蹈家口中依然是「沒有新鮮事」的小城,在世界藝壇上有了舉足輕重的知名度。

一次大戰結束後的德國,在現代藝術上展現驚人的成就,包括美術、現代音樂、劇場,以及現代舞。在現代舞裡則陸續出現了表現主義先驅者如魯道夫‧拉邦、瑪麗‧魏格曼、以及庫特‧尤斯--碧娜.鮑許的老師。和美國現代舞不同的是,德國現代舞從來不是從動作開始的,而是從人開始,從對人類行為的理解與疑惑,而開創了遠離芭蕾的新舞蹈形式。許多人一直好奇,在庫特‧尤斯所主持的福克旺學院舞蹈系裡,年輕時的碧娜‧鮑許,到底學到的是什麼?

「誠實」,鮑許在本書中如此回答。

戰後的德國負荷了太多權力謊言的後果,在權力謊言之下,戰後德國人一方面揹負著戰敗國的沉重與羞恥,一方面承載著精神上的破碎與扭曲,或許在這樣的歷史壓力下,福克旺的老師認為,能找到自我,並發展個人的舞蹈表現方法才是最重要的事。碧娜的藝術價值在於她承載了整個戰後德國人精神上的沉重疑問:權力的本質,人際關係的本質,於是她說:「我在乎的是人為何而動,而不是如何動。」這個名言,成為支持她一生創作的信仰。

因為「誠實」,碧娜讓我們看見了她的恐懼,也讓我們看到了她對抗恐懼的勇敢。她認為舊的舞蹈形式並不能解答問題(雖然解答問題亦不是她作品的目的),就像布萊希特一樣,她希望能夠實驗出一種可以讓觀眾積極參與的新劇場形式,而最重要的參與,便是思考。

本書揭開了一向文靜寡言的碧娜‧鮑許在長達三十多年的創作生涯裡,舞台幕後的過程與細節,在甜美而殘忍的康乃馨花田背後、在壯觀而悲傷的巨牆背後、不斷重複的毀滅與暴力背後,在那些時刻裡,碧娜‧鮑許都在想些什麼?尤亨‧史密特是德國最重要的舞評家之一,自七○年代即開始觀察碧娜的作品,但即便如此,也不要以為在這本書裡,你可以聽到碧娜本人更多的陳述或對某些尖銳問題的回答。在史密特的描述裡,碧娜還是那個兩指夾著菸,經常低著頭,對答案小心謹慎到甚至有些猶豫不決的編舞家。

碧娜的作品從來不是從腳出發,「以前我因恐懼和驚慌,而以為問題是由動作開始,現在我直接從問題下手。」從一九七八年起,烏帕塔舞蹈劇場每部作品的形成皆從問問題開始,每一個作品完成過程裡可能提出了一百個圍繞在同一個核心裡的問題。碧娜最常問的問題大多和人內在的需求有關,例如被愛、願望、童年、愛情等等,舞蹈的一開始就是一片散亂的問題與回答,由舞者去找尋內發的材料和舞蹈。

這些筆記裡雜七雜八的回答,在碧娜的重整下成為舞台上具有關聯性的蒙太奇,愛與暴力、甜美與悲劇、和諧與衝突均在一線之隔,這些在烏帕塔舞團一待就是十年、二十年的舞者,擁有獨特的能力來「傳神地表演人類的行為方式」。整個演出中的殘酷、辛辣、美麗、尖刻,讓許多觀眾看不下去,咒罵、憤怒如雨而下。但碧娜說:「並不是我讓觀眾有痛苦的感覺,因為我的世界和觀眾的世界是一樣的,沒有分別,這是屬於我們的世界。」

她的舞作傳達了與人類本身有關,而人類卻拒絕知道的事。三十多年來,碧娜的作品,在爭議中頑強地存在。

書中最有喜感的應該是她在編《班德琴》這支舞的故事,碧娜對於舞作的結構、場景的研發也有「意外」的時候,而且乾脆就讓這場意外成為作品的生命。《班德琴》在巴爾門歌劇院的最後排練時間裡,碧娜‧鮑許一直頑強地不能完工,眼看著就要耽誤到下一場歌劇的裝台,急得跳腳的劇院只好命令劇院工作人員強制拆台。結果等到舞台已經變成光禿禿時,舞者還在舞台上彩排,這個和時間賽跑的結果,後來成了《班德琴》真實的場景。本來精心設計的布景只出現短短的時間,而拆台的過程反而成為真正的布景。

德國人觀察德國人,史密特在最後一章裡,提出這樣窩裡反的問題:「鮑許的作品與德國的國家性格到底有多少關聯?碧娜‧鮑許到底有德國化?」(書中透露,《康乃馨》到印度演出時,德國外交官裡甚至有人覺得是「丟臉」的表演),德國人具雙重性格,許多關於一次、二次世界大戰的研究裡,都在討論是什麼樣的德國性格,讓這個在許多哲學

、音樂、藝術界有高度成就的國家,同時也成為一個導致世界災難的國家。歌德的「浮士德」可能正是德國分裂精神的化身,他害怕、虛弱而不斷地與權慾的魔鬼梅菲斯特進行對話與交換,而最終終於將靈魂整個出賣了。碧娜在戰後的廢墟裡長大,看過破碎的人世景象,而最破碎的莫過於心靈的荒蕪。

不知為什麼,《穆勒咖啡館》裡,她那眼瞼下垂的「聖母像般」的臉孔,在瘦長的白色罩衫之下,總呈現著令人過目難忘的莊嚴。她的舞為一般人描繪人生的本質,而我只是那泛泛眾生的一位,接受她的嘲諷,接受她的尖刻,也接受她無比的美好與包容。

(本文作者為舞評人,前《PAR表演藝術雜誌》總編輯)