馬奎斯的短篇寫得比《百年孤寂》更精彩?

瑞蒙‧卡佛是文學界的省話一哥?

史考特‧費茲傑羅已經完完全全地爽過了?

村上春樹的內在核心是寸草不生的沙漠?

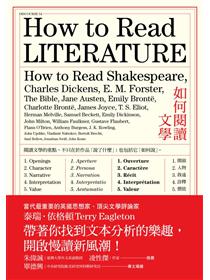

小說家伊格言與十位大師的精彩對話,最可口、免預習的經典文學課!

嚴選書單!讀完《幻事錄》,你會想立刻重讀這些經典。

哈佛大學東亞及比教文學講座教授王德威特別推薦

了解現代小說,讀這本就對了!

最狠的問題,最狠的答案

伊格言解讀十位大師名作:

史考特‧費茲傑羅F. Scott Fitzgerald《大亨小傳》

馬奎斯Gabriel García Márquez《異鄉客》

村上春樹Murakami Haruki《1Q84》、《國境之南,太陽之西》

保羅‧奧斯特Paul Auster《紐約三部曲》

艾莉絲‧孟若Alice Munro《相愛或是相守》《幸福陰影之舞》

朱利安‧拔恩斯Julian Barnes《回憶的餘燼》

駱以軍Luo Yi-Jun《降生十二星座》《遣悲懷》

米榭‧韋勒貝克Michel Houellebecq《無愛繁殖》《誰殺了韋勒貝克》

理查‧葉慈Richard Yates《11種孤獨》

瑞蒙‧卡佛Raymond Carver《當我們討論愛情》《大教堂》

沒有學院派的艱深理論,小說家伊格言細膩解析深愛的小說家及作品,挖掘小說的幽微核心,敏銳覺察散佈於對話、情節、心理描寫、人物行動等文字底下的大小冰山;宛如品味絕佳的文學導遊引領讀者悠遊小說世界,機智、幽默、紮實,危險而鋒利,冶抒情、敘事與議論於一爐,是小說愛好者與寫作者必備的經典讀本。

一八九六年,寫出《塵世樂園》、《大亨小傳》和《夜未央》的費茲傑羅出生於美國明尼蘇達州,二十二歲於阿拉巴馬州服役時認識了賽爾妲,他的摯愛,他的繆斯,他的災禍和天敵;結婚後兩人活躍於社交圈,成為壹週刊式的名人──他們是那種如果生在今天,我們會感謝他們為我們帶來無數話題談資的夫妻;很可能他們會樂意上綜藝節目談家務事賺通告費──尊爵、榮耀、不凡,天龍國。然而基於費茲傑羅之作品內容,我有充分理由相信,他自始至終完全知道自己在做什麼,包括娶賽爾妲為妻在內──娶一個他可以愛但不該娶的女人。如此說來,費茲傑羅之所以無法擺脫他的個人悲劇,正是因為他其實不願離開──或者等到他決心離開時,一切已經太遲。一九四0年冬天他死於洛杉磯情婦家中,得年僅四十四歲;其時遺作《最後的大亨》尚待完成。個人看法,他比瑞蒙‧卡佛稍稍幸運一些──至少在年輕時他早已淋漓盡致地愛過,且爽過了。——〈那些年我們一起(錯)追的女孩──費茲傑羅《大亨小傳》〉

作者簡介:

伊格言 Egoyan Zheng

1977年生,台大心理系、台北醫學大學醫學系肄業,淡江中文碩士。《聯合文學》雜誌2010年8月號封面人物。曾獲聯合文學小說新人獎、自由時報林榮三文學獎、吳濁流文學獎長篇小說獎等,並入選《台灣成長小說選》、《三城記:台北卷》、《年度小說選》、《年度散文選》等選集。

2003年出版首部小說《甕中人》,已成新世代經典,並獲德國萊比錫書展、法蘭克福書展選書。

2007年獲英仕曼亞洲文學獎(The Man Asian Literary Prize)入圍;並獲選台灣十大潛力人物。2008年獲歐康納國際小說獎(Frank O'Connor International Short Story Award)入圍。

2010年出版長篇後人類小說《噬夢人》,為該年度華文純文學小說賣座冠軍,入圍台灣文學獎長篇小說金典獎,並獲2010年《聯合文學》雜誌年度之書。2010、2011連續兩年攻占博客來網路書店華文創作百大排行榜。

2011年出版詩集《你是穿入我瞳孔的光》。2013年出版短篇小說集《拜訪糖果阿姨》、長篇小說《零地點GroundZero》,入圍台北國際書展大獎,亦入選博客來華文創作百大排行榜。

曾任香港浸會大學國際作家工作坊訪問作家、國立成功大學駐校藝術家、元智大學駐校作家等。現任國立台北藝術大學兼任講師。

臉書:www.facebook.com/EgoyanZheng,或搜尋「伊格言」

各界推薦

名人推薦:哈佛大學東亞及比教文學講座教授王德威

章節試閱

那些年我們一起(錯)追的女孩──費茲傑羅《大亨小傳》

《大亨小傳》(The Great Gatsby)(筆者參考之《大亨小傳》為二○一二年新經典文化出版)明顯屬於質地緻密的那種小說——這點光是從幾位主角的開場亮相就可以知道。以女主角黛西的丈夫湯姆.布坎南為例(這是個如假包換的反派角色,從一現身就不討喜)——敘事者尼克由西部故鄉移居至紐約,打算從事投機生意——對,投機生意,爵士時代的象徵,夢的量化寬鬆,希望的通貨膨脹;當然,必然也是一九三○年代大蕭條的前兆。安頓妥當之後,他前往表妹黛西家中拜訪;遂於相隔多年後初次見到妹婿湯姆.布坎南:

比起在新港念書的那幾年,他改變了很多。現在他三十幾歲,身材健碩,頭髮呈現金黃的稻草色,舉止高傲,一副目中無人的樣子。他炯炯有神的雙眼散發著傲慢的光芒,永遠給人一種盛氣凌人的感覺。那套騎裝雖然講究得像給女孩子穿的,卻掩蓋不住他魁梧壯實的身軀——他的雙腿,將那雙鋥光瓦亮的皮靴從鞋帶頂端到腳背全都繃得緊緊的。他的肩膀一動,那薄外套下的大塊肌肉也明顯地起伏抖動。這是一個孔武有力的身軀,一個蠻橫的身軀。

尼克對這位曾是運動健將的妹婿顯然甚無好感。於此番亮相之後(作者費茲傑羅毫不掩飾自己對湯姆.布坎南的成見),僅僅相隔八頁,湯姆便當眾發表了一番歧視有色人種的謬論;再相隔四頁,就在宴席之間(沒錯,小說裡一頓晚飯還來不及吃完,食前方丈,所有關於自由、財富、奢華、一夜致富、平地起高樓——一言以蔽之曰,「美國夢」——的想像與作態尚且汁水淋漓地擺開在餐桌上),我們偷偷知道湯姆「已經」背叛了黛西:他在外頭養了個小三。這是好萊塢劇本的經典寫法(是以當我們發現作者費茲傑羅前往好萊塢以電影劇本維生時一點也不意外),多年後,我們會在類似的標準三幕劇電影中看見——羅曼.波蘭斯基(Roman Polanski)的《唐人街》,希區考克(Alfred Hitchcock)的《迷魂記》,等等等等。它們節奏迅速,環環相扣,一波未平一波又起,場面與場面之間未見任何拖沓。相形之下,很明顯是作者(而非「機緣」或「天意」)選擇了某個適切的時刻將一切該現身的細節全兜到了一場戲裡。一切皆嚴選,一切都在賞味期限之內。於一般小說中,這不見得那麼容易;但巧合的是,在費茲傑羅的作品中(《大亨小傳》尤然)卻恰恰簡單再一些——因為他需要的宴會場景實在太多了;只有動輒數十數百人的流水席才得以反襯散場後的荒寂,只有最華美潮熱的幻覺才得以支撐大亨蓋茲比的荒唐夢想。

然而後來的故事我們都知道了。天下無不散的筵席(對,在小說的後半段,荒寂是必然的,此處呈現的同樣是好萊塢三幕劇式的縝密);而在故事的發生地西卵鎮,所有筵席的主人都是蓋茲比。蓋茲比開流水席的目的確實就是為了要讓它散去的。在以神祕手段致富之後,他在西卵鎮買下了豪宅——隔著一灣海水,那地點令他能夠日夜遙望少時情人黛西的住處。懷抱著不可思議的純潔,他盼望著已嫁給了湯姆的黛西能有一天逛進自己的宴會裡。然後他找上了敘事者尼克,希望尼克能幫忙安排他與黛西單獨見上一面。

黛西確實來了。我相信所有正常人都會期待他們破鏡重圓的——反正黛西的現任老公湯姆那麼討人厭不是嗎?反正他早就背叛了黛西不是嗎?這些我們都老早就都知道了,不是嗎?毫無疑問,這是費茲傑羅心機深沈的佈局,這誘使讀者們和大亨蓋茲比同時陷入一個夜間馬戲團般的華美幻象之中。表面上這幻象令人無可抗拒——公主和王子的漫長磨難終究結束了,是該過著幸福美滿的生活了——但實際上這場面暗影幢幢,如霧氣的形狀般難以捉摸。或者我們可以這麼說:愛情總是比煙霧更難以捉摸,同煙霧般傾向於無聲消融。黛西顯然依戀著蓋茲比,然而同時又態度曖昧——她舉棋不定,不知是否該就此放棄不怎麼完美的婚姻(以及相當完美的物質生活,以及「慣於」此類生活的惰性),轉身投入蓋茲比的懷抱。而蓋茲比呢?他比黛西單純得多;毀滅他的並非他對黛西的純愛,而是對純愛的貪婪。那貪欲如此純真無邪,璀璨耀眼,如同鮮花、香檳泡沫或豪宅中川流不止的人群般指向永恆的虛空。問題在於,對純愛的貪婪是有罪的嗎?對幻象的迷戀是有罪的嗎?答案毫無疑問是肯定的——儘管費茲傑羅如此描寫尼克與大亨蓋茲比的最後道別:

我們握握手,我慢步離去。走到樹籬的時候,我突然想起了什麼,於是轉過身去。

「他們是一群混蛋!」我隔著草坪對他喊道:「他們那群人全部加起來都比不上你 !」

我一直很慶幸當時說了那句話。那是我對他說過的唯一一句讚美,畢竟我從頭到尾都沒有贊成過他。剛開始他只是禮貌地點點頭,接著他臉上綻放出那種容光煥發的會心微笑。他那件華美的粉色西裝在白色臺階的相襯下顯得特別鮮豔,我想起了我第一次來到他這棟豪宅時的情景,那是三個月前——當時他的草坪和車道上擠滿了猜測著他是靠什麼罪行賺得大錢的面孔,而他就站在臺階上,隱藏著他那無罪的夢想,揮手向他們道別。

這場景確實緊接於一則「罪行」之後。其時已逼近敘事之終結——致命車禍已然發生,一切事物皆瀕臨毀敗,而城市的無數幻影正試圖將其自身之輪廓隱沒入漫無邊際的蒼茫暮色之中。湯姆、蓋茲比、黛西、尼克一同進城去了——另一場聚會,技術上為了快速升高角色之間的衝突以導向終局,而炙人的暑熱則隱喻著所有人內心的焦躁——回程時,同車的蓋茲比和黛西不小心撞死了人。怯懦的駕駛黛西隱瞞了此事,因為有人十分樂意幫她隱瞞:蓋茲比,他乾脆地承認自己就是駕駛。「他們那群人全部加起來都比不上你」——對,因為蓋茲比頂替了那些幻象的罪行;但誰是「他們那群人」?當然是討人厭的湯姆.布坎南了——等等,不止,還有黛西(蓋茲比唯一的信仰,那曾經純潔美麗如幽谷百合的,那些年我們一起錯追的女孩),還有與主角尼克有著曖昧情愫的喬丹小姐——她們都是「他們」的一員,同時對反於那「The Great Gatsby」,理論上,與反派角色湯姆.布坎南並無二致。他們都是一夥的不是嗎?湯姆.布坎南如是(敘事者尼克的自白:「我不能原諒他,我也不會喜歡他,但是我看到他所做的事情對他自己來說,是完全合乎道理的」),黛西如是,喬丹小姐亦如是。且看敘事者尼克與喬丹小姐的最後道別:

「你說一個不小心的司機,只有在遇上另一個不小心的司機時才不安全。嗯⋯⋯我遇上了一個不小心的司機,對吧?我是說,我真不小心,看錯了人,以為你是個誠實、正直的人。我想你應該會為此暗自引以為榮吧!」

「我三十歲了,」我說:「我太老了,要是早個五年我倒還會欺騙自己,引以為榮。」

她沒有回答。我生著氣,懷著對她的幾分愛戀,難過地轉身走了。

幻象自有它的道理;信奉幻象的人(或自覺,或不自覺)亦自有其道理。這人生哲學人言言殊且五花八門——反正那是屬於幻象的道理,眾人大可賦予幻象九千九百種個人解釋;然而與此等價的是,這眾多解釋自身同樣炮製了另一套幻象。湯姆.布坎南相信他自己的那一套,黛西相信自己的另一套,而喬丹小姐也不例外——在人們心中,幻象衍生幻象,直至有朝一日你完全相信了自己的謊言為止——喬丹小姐甚至可以反過來指責尼克的不正直。微妙的是,在小說中,這似乎暗示了她同時承認了自己的不誠實——她自己是個小心的司機嗎?顯然同樣信奉著幻象的她是個清醒的人嗎?這是費茲傑羅為小說留下的曖昧縫隙——或許這一切都如同暴漲的道瓊工業指數、愈吹愈大的經濟泡沫一般終有破滅之日;或許葛薇龍的一爐香也快燒完了;或許,或許他們自己其實也知道這回事,只是被他們用一個別的,模糊的什麼給暫時替代了。生存本身畢竟令人難以忍受,選擇一套說詞用以自我催眠總是來得好過些。這是幻象與謊言的自我增殖:人何必對自己誠實?人何必知道自己正在對自己撒謊?相信自己的謊言還比較愉快不是嗎?而後眾人們輕拂髮梢,整整衣領,抖落灰塵,轉身回到那衣香鬢影的華美大廳之中,回到水晶燈璀璨而多變的光線之下:

我記得的最後一件事,就是和黛西站在那裡,看著電影導演和他的大明星。他們還在那棵白梅樹下,兩人幾乎相貼的臉頰中透進一道慘白、黯淡的月光。我猜想他整個晚上都在慢慢地向她彎身,最終才能和她貼得那麼近。當我們望著他們的時候,他正彎下最後一小段距離,親吻了她的臉頰。

西元一九二五年。時年二十九歲的費茲傑羅剛剛出版了《大亨小傳》——他尚且是個炙手可熱的文學新秀,娶了貌美又有才氣的名門千金賽爾妲(Zelda Sayre),同時為了揮金如土的奢華生活產製大量短篇小說供稿給通俗雜誌。他自己就是明星,他自己就是幻象(一個天才作家,一位美女,一對璧人,觥籌交錯,彷彿一場永恆的電影,絕無散場燈亮之時)——一座鏡湖,水面上清晰無比的,龐然巨物般的倒影;一個守護著「愛之純潔」的幻象本身。那想必就是出生於冰雪之鄉明尼蘇達的費茲傑羅的夢想,他的愛,他身處其間的海市蜃樓。沒有什麼比對熾烈愛情的執著與貪婪更頹廢更「誤事」的了,也沒有什麼比那樣的堅持更動人的了。我們很難用任何文字去再現《大亨小傳》中那世故與天真、清醒與迷醉的奇異並存——如同故事結尾,終局臨至,蓋茲比已死,豪宅人去樓空,尼克已決定離開東部,離開紐約,放棄他那半途而廢的股票債券事業轉而回鄉;而作者如此描摹:「這就是我的中西部——不是麥田、不是大草原、不是瑞典移民的荒涼村鎮,而是我青春時代那些激動遊子之心的返鄉火車,還有寒冷雪夜裡那些街燈和雪車的鈴聲,以及聖誕冬青花環被窗內的燈光映在雪地上的影子」。所以,當整個浮泛著淡紅罌粟色澤的夜晚悄然消逝,當鈴聲淡去,當我們慢慢地彎身,再彎身,直到終於貼近了白梅樹下大明星的面頰,終於聞到了那蘭花般的淡淡香氣——

為此,我們繼續前行,像逆流而行的船隻,不斷地被浪潮推回到過去。

◎史考特.費茲傑羅F. Scott Fitzgerald(1896–1940)

據說海明威曾在史考特.費茲傑羅要求下幫忙鑑定過後者的陽具大小——原因是費茲傑羅的妻子賽爾妲長期以來懷疑他不夠偉岸。結果是,海明威向他保證,他絕對沒問題,具有如假包換的男子氣概。據說海明威也曾在寫給費茲傑羅的信裡給過他如此直率的忠告:「忘掉你個人的悲劇吧。你不是一個悲劇性的人物。我也不是。我們不過是作家,我們該做的事是寫作」——這當頭棒喝並不令人意外,因為費茲傑羅似乎永遠都在寫自己的故事——一位正直上進的好青年(或好中年)因愛錯了人而終究被那美麗但渴慕虛榮的女孩給毀了的故事。這故事可能佳評如潮(如《大亨小傳》)或惡評不斷,但要之與費茲傑羅自己的遭遇息息相關。就此一角度而言,我想海明威或許是對的:因為即使暫且將現實生活排除於外,純就紙上世界而言,一位作家的感傷自溺亦應有其限度,否則必將導致過度重複或過度濫情。但我想我們對費茲傑羅的要求都太高了些——要是一個男人時常被摯愛的妻子懷疑不夠巨大雄壯,這人長期情緒低落自陷於無邊無際的感傷之中也或許再正常不過了(笑)。退一步說,在他最好的作品裡,那感傷自溺如此動人,而費茲傑羅最令人激賞的藝術成就正在於他總有辦法自溺無比卻又同時神智清明。一八九六年,這位寫出《塵世樂園》、《大亨小傳》和《夜未央》的作者出生於美國明尼蘇達州,二十二歲於阿拉巴馬州服役時認識了賽爾妲,他的摯愛,他的繆斯,他的災禍和天敵;結婚後兩人活躍於社交圈,成為壹週刊式的名人——他們是那種如果生在今天,我們會感謝他們為我們帶來無數話題談資的夫妻;很可能他們會樂意上綜藝節目談家務事賺通告費——尊爵,榮耀,不凡,天龍國。然而基於費茲傑羅之作品內容,我有充分理由相信,他自始至終完全知道自己在做什麼,包括娶賽爾妲為妻在內——娶一個他可以愛但不該娶的女人。如此說來,他之所以無法擺脫他的個人悲劇,正是因為他其實不願離開(我非常好奇他給自己的解釋是什麼——「與此等價的是,這眾多解釋自身同樣炮製了另一套幻象」)——或者等到他決心離開時,一切已然太遲。一九四○年冬天費茲傑羅死於洛杉磯情婦家中,得年僅四十四歲;其時遺作《最後的大亨》尚待完成。個人看法,他比瑞蒙.卡佛稍稍幸運一些——至少在年輕時他早已淋漓盡致地愛過,且爽過了。

我覺得好極了——再讀瑞蒙.卡佛

除了外星異形之外,據眾多可靠消息來源表示,不會有任何正常人在手指上偷偷長了眼睛——這就是我們之所以去找盲人按摩師做全身按摩的理由。但等一下。這是真的嗎?這確實「正確無誤」嗎?你確定他們手指上沒長眼睛?或者,準確點說,你認為——如果我們不那麼嚴格地界定人的感官體驗——觸覺真的「稱不上」眼睛?一個人(為了按摩而)摸遍了你的全身,你確定在他的腦海裡,不會有一幅關於你的裸體的全像圖景?你能接受嗎?

所以讓我們更保守一些——這就是我們之所以去找「天生全盲」的按摩師做全身按摩的理由。等等,還是不對。一個人就算天生全盲,難道他不能透過其他感官(以觸覺和聽覺為主)去建構一個他身處其中的世界?我想我們幾乎可以如此斷言:理論上,所有的天生全盲者都必須在心中建構這樣一個「對應於外在真實世界」的世界——有這樣的必要性,不是嗎?否則他們如何應付日常生活?那麼,是否那被按摩者的裸體也必然在此一他所想像中的世界中呈現了一幅完整的、鉅細靡遺的、纖毫畢現的圖像?

答案其實很明顯——正如瑞蒙.卡佛在〈大教堂〉(收錄於短篇小說集《大教堂》;筆者參閱版本為小說家高翊峰所贈,南京譯林出版社印行之簡體中文版)中所述說的這段故事一般——盲人羅伯特來到敘事者「我」的家中作客(羅伯特是「我」的妻子的老友);晚餐後,於談話的空檔之際,「我」臨時起意打開了電視。這當然是為了填補談話之間的尷尬冷場——羅伯特畢竟只是「我」的妻子的好友,但並非「我」的好友;質言之,「我」和盲人羅伯特之間,原本並無任何交情。再進一步說,「我」其實對這位盲朋友的到訪戒慎恐懼——不僅僅是因為妻子和羅伯特的好交情(許多年來,在妻子與羅伯特認識之後,在妻子的前一段婚姻之間,在妻子與「我」邂逅結褵之後,他們兩人隔著北美大陸用錄音帶互相通信往返,無事不談),尚且還因為,妻子是因為應徵羅伯特的「朗讀秘書」(負責讀書、念報紙、誦讀文件給羅伯特聽)而與他相識的;而在妻子離職之後,羅伯特就與他的下一任朗讀秘書結婚了——而且又離婚了。你不會擔心羅伯特來搶了你老婆嗎?於是,在這樣一場充滿了內在張力的「相見歡」之後,在氣氛怪異的鴻門宴之後(你總該請客人吃頓飯吧?),在共享了一些大麻菸之後,在妻子因疲累(也或許是因為大麻帶來的鬆弛,或鬆弛之幻象)而在沙發上歪著身子睡著之後——盲朋友和「我」之間就此失去了緩衝區;電視機開著,播著無聊的新聞,而「我」和盲人羅伯特則接續著比新聞還要無聊的對話:

新聞播完了。我起來換了頻道,又坐回沙發上。我真希望我妻子沒這麼筋疲力盡地睡著。她的頭躺在沙發靠背上,嘴張著,身子歪到了一邊,睡袍從腿上滑下來,露出了一段多汁的大腿。我伸手把她的睡袍重新拉起來,蓋住她,就在那時,我看了那盲人一眼。何必呢!我又把睡袍給掀開了。

此一細節極其幽默。「何必呢!我又把睡袍給掀開了」——但問題在於,你既然都已經把睡袍給蓋上了,又何必多此一舉再把睡袍給掀開呢?為了給自己多點時間欣賞一下妻子「多汁的大腿」?為了嘲弄羅伯特的視力缺陷?這其中的男性角力(男主角「我」等了半天,在妻子與羅伯特漫長的寒暄與敘舊中,沒聽到任何一件關於自己的事)、自卑、輕蔑(何必呢!你不過就是個瞎子罷了)與自得其實殊堪玩味。換言之,在此一細節之中,卡佛幾乎是預示性地宣告了〈大教堂〉的基調——有什麼會比一座幾代人都蓋不完的大教堂還來得更複雜的?有什麼會比生命本身更令人感到自卑、自憐、自得、自大而又五味雜陳的呢?

想必是沒有了。所以他們就遇上了(你以為你逃得了嗎?相信我,你鐵定就會遇上最困難、最精巧、最細微、最易碎、最不可碰觸的那部份;像是馬奎斯在《迷宮中的將軍》裡所引用的拉丁美洲革命家玻利瓦爾的名言——「我的一生簡直是鬼使神差」)。在那個煙霧瀰漫的小客廳裡,在無聊的新聞和更無聊(但充滿莫名張力)的對話之後,他們忽然就撞見了「大教堂」——因為電視上正開始介紹所謂「大教堂」(Cathedral)這種東西。

那當然是個Discovery之類的節目,也因此是段Discovery式的介紹——配上旁白,攝影機掃過了法國的、義大利的、葡萄牙的大教堂。便在那時,在那樣一個神祕瞬刻(一如生命本身之神祕難以捉摸),「我」忽然想起一件事——對著盲人羅伯特,「我」這樣開口了:「我突然想起來,你知道大教堂是什麼嗎?就是說,它們是什麼樣子?你明白我的意思嗎?要是有人跟你說起大教堂,你明白他們在說什麼嗎?你知道大教堂和——比如說——和一個浸禮教禮拜堂有什麼區別嗎?」

關於此事——顯然,同時關乎於小說主題——羅伯特的回答是這樣的:

他讓煙霧從嘴角滲出來,說:「我知道大教堂要有成百上千的人,花五十年甚至一百年的時間,才能修建起來。當然,我是剛聽那個解說員說的。我知道會有一個家族的幾代人都修同一座大教堂。這也是聽那個人說的。那些人為了修一個大教堂,幹了一輩子,卻永遠活不到完工的時候。就這點而言,老弟,他們倒和咱們這些人沒什麼區別,是不是?」他笑起來。他的眼皮又垂了下來,點著頭,就像在打盹兒。

怪了,哪有什麼事情會讓羅伯特口中的「咱們這些人」幹了一輩子卻活不到完工的時候?真有這樣的事嗎?不對,讓我們換個角度(或許就像是那繞著大教堂裡裡外外不停旋轉、不停定格、不停拉遠又趨近的攝影鏡頭)——有什麼事情真能讓「咱們這些人」活到完工的時候?有什麼事情,真能讓我們看見那完工後的全貌?又或者,即使它完工了,你真能將一座由數以千計的拱廊、扶壁、彩窗、精細飾物所構建而成的「大教堂」好好「看清楚」嗎?

理論上,這絕不可能——那幾乎等同於我們在生命中所被迫面對的絕大多數事物,那些投影於我們心上的印痕——如何去恨?如何去愛?如何明白情感?如何面對婚姻?如何理解他人?如何安頓生命本身?如何將父母或他人期望中的「自己的形象」摧毀而後重鑄之?如何面對逝去的時光、愛及其幻覺?你確定你真能把「生命本身」看清楚嗎?你確定,你真活得到完工的時候嗎?

你確定嗎?

然而如同我們所有人一樣——盲人羅伯特總想抓住些什麼。他向男主角「我」提出了要求,一個Mission Impossible——「大教堂」到底是什麼?「你也許可以給我描述一下吧?」

你也許可以給我描述一下吧?作為一個蹩腳的敘述者——當然,每個人在生命面前都是個蹩腳的敘述者;而我想最容易產生類似感受的或許就是小說家——好心的男主角開始說話了。「我」說,大教堂很高;「我」說,支撐大教堂的結構和高架橋有點兒類似;「我」說,有時會有惡魔雕刻在大教堂正面,但有時刻的又是上帝和一些貴婦人(上帝,惡魔,那就是每個人生在命中必然的遭遇不是嗎?);「我」這樣想:

我能看出來,他沒太聽懂。但他又點點頭,像在鼓勵我。他等著就這麼接著講下去。我努力想著還有什麼可說的。「他們非常大,」我說,「很龐大。石頭做的,有時也用大理石。過去,人們修大教堂,是為了接近上帝。那時候,上帝對每個人的生活都很重要。你從他們修大教堂就能看出來這點。不好意思,但好像我的水平就到這兒了。我只能講成這樣。我本來就不擅長這種事兒。」

說來說去,「大教堂」原先究竟是幹嘛用的?接近上帝用的。在輪流吸完了大麻,在妻子裸露著大腿在旁呼呼大睡時,盲人羅伯特和「我」的討論竟就此更「接近上帝」了起來——這或許理所當然,因為「生命是什麼」或「生命的意義」原本就直接與上帝相關,或說,與上帝所佔據的位置相關(「我」說:「我想我不信吧。什麼都不信。其實,有的時候,這樣也挺痛苦的。你明白我說什麼嗎?」當然了,因為生命原本一無可信,找些什麼來信可能就是忍受生命本身的最好方法)。而後,在羅伯特提議下,他們兩人有了大概是此生最荒謬的舉動——他們手疊著手,試著要在紙上畫出一座大教堂來。

一開始當然有些困難。不過意外的是,畫著畫著,越來越順,也越來越簡單(「我裝上了拱形的窗戶。我畫上了飛揚的扶壁。我掛上了巨大的門。我停不下來。」);即使閉上了眼睛也一樣:

所以,我們繼續。我的手撫過紙面的時候,他的手指就騎在我的手指上。到現在為止,我這輩子還沒這樣幹過。

然後他說:「我覺得差不多行了。我覺得你畫好了。」他又說:「看看吧,看你覺得怎麼樣?」但我仍舊閉著眼,我想就這樣再多閉一會兒。我覺得我應該這樣做。

「怎麼樣?」他說,「你在看畫嗎?」

我的眼睛還閉著。我坐在我自己的房子裡。我知道這個。但我覺得無拘無束,什麼東西也包裹不住我了。

我說:「真是不錯。」

小說嘎然而止。除了外星異形之外,據我們所知,不會有其他正常人在手指上偷偷長了眼睛——除了盲人羅伯特之外,除了「我」之外,除了瑞蒙.卡佛之外——連一座大教堂都能被他的手管得服服貼貼的。沒什麼能比「描述一次面對生命本身的困惑」更適於描述生命本身的方法了,也沒什麼能比「試圖體會一個視障者的異常感官所建構的另一種世界」更適於描述那樣的巨大的困惑與平原般的寬闊的了——生命的謎題與小說的魔法;那就是我們喜歡找卡佛幫我們做全身按摩的理由。不瞞您說我試過幾次;那豈止是不錯而已——坦白說,我覺得好極了。

◎瑞蒙.卡佛Raymond Carver(1938-1988)

我們知道瑞蒙.卡佛的父親是個鋸木工兼酒鬼(不是伐木工,他上工的地點是木材廠而非林地);而根據卡佛自己的說法,他的母親做過售貨員和女招待,時而無業,「她每樣工作時間都不長」。資料顯示,卡佛曾如此描述有關於母親的童年小事:「我還記得有關她『神經』的話題。她在廚房水槽下方的櫃子裡放著一瓶不需要醫師處方的『神經藥水』,每天早晨都要喝上兩匙。我父親的神經藥水是威士忌。他通常也在那個水槽下方放上一瓶,要不就放在外面堆放木材的棚子裡。記得有一次我偷偷地嚐了嚐,一點也不喜歡,奇怪怎麼會有人喝這玩意兒」——此段自述有不明晰處,由於未能對照原文,我不太確定卡佛偷嚐而「一點也不喜歡」的到底是母親的「神經藥水」還是父親的威士忌。似乎後者機率較大。這聽來十足卡佛:想像一個未曉事的小男孩,以為上鎖的櫃子裡放的是什麼禁忌的神仙水,喝了就會變身成小飛俠或小飛象,幻想了一整個夏天,而後有一天終於偷偷喝到——差點直接吐出來。或許他尚未完全絕望,晚上上床後還期待著什麼;(會有穿著夏威夷草裙的小仙女來邀請他進行一場拯救魔法森林的神奇冒險嗎?)而後一覺醒來,光天化日什麼也沒有,父親煩惱著昨夜大風房子屋頂被吹壞了,襁褓中的妹妹餓了正哇哇大哭;他突然領悟到父母偷藏的神仙水並不許諾任何幻夢或快樂。一切皆為舊有,其原產地無非生活——這是童話版的卡佛。

小男孩卡佛長大後(他長到了183公分!)同樣也為酒精中毒所苦。某次在他戒酒成功後(也就是生命中的最後十年),記者問他酒精是否曾為他帶來靈感;這位寫出《大教堂》、《能不能請你安靜點》、《當我們討論愛情》等短篇經典的作家聞言如臨大敵:「天哪,不會!我希望我說清楚了這點。」他回顧自己為何開始酗酒:「我想我是在意識到想為自己、為我的寫作、為妻子和兒女爭取的東西永遠也無法得到後開始狂飲的。很奇怪,當你開始生活時,你從未想到過破產,變成一個酒鬼、背叛者、小偷或一個撒謊的人。」這是我們熟悉的瑞蒙.卡佛,那個在生命的大教堂前困惑不已且無比沮喪的建造者——成人版的。

那些年我們一起(錯)追的女孩──費茲傑羅《大亨小傳》

《大亨小傳》(The Great Gatsby)(筆者參考之《大亨小傳》為二○一二年新經典文化出版)明顯屬於質地緻密的那種小說——這點光是從幾位主角的開場亮相就可以知道。以女主角黛西的丈夫湯姆.布坎南為例(這是個如假包換的反派角色,從一現身就不討喜)——敘事者尼克由西部故鄉移居至紐約,打算從事投機生意——對,投機生意,爵士時代的象徵,夢的量化寬鬆,希望的通貨膨脹;當然,必然也是一九三○年代大蕭條的前兆。安頓妥當之後,他前往表妹黛西家中拜訪;遂於相隔多年後初...

作者序

後記

幻事錄

許多年前我曾構想過這樣一則短篇幅小說:年邁的小說家絕症在身,病入膏肓。纏綿病榻彌留時分,他發現自己身處於一無人大宅之中。那是一座哥德風格的古宅,柔焦的白色光霧懸浮於室內。他步入一光度晦暗的空曠房間(約略是豪宅的主臥室吧?),看見一不可思議之巨大衣櫥。面對大床,背靠磚牆,巨型衣櫥的一整列共十七扇門靜定凝視著他。他一一動手打開那些門,發現其中既無衣物亦無雜物,而是一幕幕他記憶中的場景──他的童年、他的婚禮、他失去童貞、重要著作出版、摯愛之人的臨終時刻、某一時期遠過於其彼時心智所能承受之榮耀或恥辱驟然臨至之時......等等等等。特別的是,那並他非真實記憶中的動態影像,而是一舞台布景般之立體靜態物件組合。一凝結之瞬刻。十數座場景一一於門扉開啟時乍現(天光湧入,帶著被磨去的稜角,回憶中的場景旋轉木馬般被瞬時點亮),而各個場景皆各具其不同方式、不同粗細之工法。即以人物而言,或有懸線偶人,或有櫥窗塑膠假人,或有細緻蠟像,甚或有擬似真人者。

小說家老人驚訝地看著各具相異質地,然而皆模仿自己過去之形象的,一個個的自己。時間暫停,佈景如舊,而其間人物動作凝止,皆渾然無所覺。

如此場景,共十六座。然而尚有第十七扇門未曾被開啟。那是最接近窗戶的一道門(此刻,天光已暗下,景物於玻璃窗外滅去,僅見室內空間之倒影)。他在那第十七扇門前站定,正待伸手(門扉緊閉,像一對守護著秘密的脣瓣),突然,突然就領悟了那門後是什麼──

那是個中國套盒。「此時此地」的中國套盒。

電光石火。小說家老人正垂手靜立於門扉之前。然而他知道,伸手開啟門扉之後,那就是他的當下,他的此刻。他意識中所見的現在。具體的視覺印象是,門扉之後,衣櫥之內正是此一臥房;他將看到他自己同樣站在那臥房空間內的第十七扇門扉之前,而其內亦復如是。再其內;亦復如是。鏡像反射,無窮無盡......

時至今日,我早已忘了年輕時的我為此則小說所構想的終局(後來呢?後來怎麼了?小說家究竟打開了那扇門沒有?甚至,小說終局是否存在?是否真有一「終局」?那曾具現於我某段時間的意識中,但終究灰飛煙滅屍骨無存?);然而我記得的是,小說題名為「幻事錄」。〈幻事錄〉:一則未曾被我真正寫出,僅存在於我過去意識之中的小說。它曾化身為我中樞神經系統中的某些電流與化學物質,以此電流與化學成份之形式存在。而此刻我若有所悟:或許那正是小說的幻景,世界的幻景。波赫士筆下那吞噬了一切事物的阿萊夫。宇宙。許多年前我或曾揣想且索求著那門扉之後明滅不定的種種事物;但現在我了解答案只有一種:阿萊夫是個套盒,空間是個套盒,意識是個套盒,小說是個套盒,〈幻事錄〉是個套盒,而套盒之內的內容正是套盒之外的內容。隔著那層容器(無論那是何種材質),那扇門扉,它誘騙了我,令我以一生的時間重製了一整座宇宙。

後記

幻事錄

許多年前我曾構想過這樣一則短篇幅小說:年邁的小說家絕症在身,病入膏肓。纏綿病榻彌留時分,他發現自己身處於一無人大宅之中。那是一座哥德風格的古宅,柔焦的白色光霧懸浮於室內。他步入一光度晦暗的空曠房間(約略是豪宅的主臥室吧?),看見一不可思議之巨大衣櫥。面對大床,背靠磚牆,巨型衣櫥的一整列共十七扇門靜定凝視著他。他一一動手打開那些門,發現其中既無衣物亦無雜物,而是一幕幕他記憶中的場景──他的童年、他的婚禮、他失去童貞、重要著作出版、摯愛之人的臨終時刻、某一時期遠過於其彼時心智所能...

目錄

那些年我們一起(錯)追的女孩──費茲傑羅《大亨小傳》

我的心滴在雪上的血痕──馬奎斯《異鄉客》

聖者活在他們自己的時空──再讀馬奎斯《異鄉客》

真正存活的只有沙漠本身──村上春樹《國境之南,太陽之西》

愛是唯一的存在價值──村上春樹《1Q84》

我叫伊格言,這不是我的本名──保羅‧奧斯特《紐約三部曲》

偶然的窗口──最強老太太艾莉絲‧孟若

我就要我的生命像這樣──艾莉絲‧孟若〈家傳家具〉

即使老媽媽也曾是個新手──艾莉絲‧孟若〈紅晚裝──一九四六〉

與上帝討價還價的後果──艾莉絲‧孟若〈柱和樑〉

嚇人的正確方法──朱利安‧拔恩斯《回憶的餘燼》

「直子的心」及其變奏──駱以軍

最狠的問題,最狠的答案──米榭‧韋勒貝克

完全不痛──理查‧葉慈《十一種孤獨》

所有東西都黏在我們身上──瑞蒙‧卡佛

我覺得好極了──再讀瑞蒙‧卡佛

後記 幻事錄

那些年我們一起(錯)追的女孩──費茲傑羅《大亨小傳》

我的心滴在雪上的血痕──馬奎斯《異鄉客》

聖者活在他們自己的時空──再讀馬奎斯《異鄉客》

真正存活的只有沙漠本身──村上春樹《國境之南,太陽之西》

愛是唯一的存在價值──村上春樹《1Q84》

我叫伊格言,這不是我的本名──保羅‧奧斯特《紐約三部曲》

偶然的窗口──最強老太太艾莉絲‧孟若

我就要我的生命像這樣──艾莉絲‧孟若〈家傳家具〉

即使老媽媽也曾是個新手──艾莉絲‧孟若〈紅晚裝──一九四六〉

與上帝討價還價的後果──艾莉絲‧孟若〈柱和樑〉

嚇人的正...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。

29收藏

29收藏

31二手徵求有驚喜

31二手徵求有驚喜