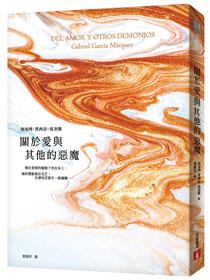

★ 入圍英仕曼亞洲文學獎,備受海內外關注的七○後華語作家,首屆華語文學傳媒大獎潛力新人獎、郁達夫小說獎獲獎者盛可以,繼《道德頌》、《錦灰》等受矚目的作品後,推出最新長篇小說。

袁瓊瓊、郝譽翔、陳大為、鍾怡雯攜手推薦

一切道德的、生育的、痛苦的責任由誰來承擔,完全取決於誰是子宮攜帶者。男人和女人同時在獲取感官享樂,然而僅僅因為子宮的緣故,男人逍遙法外,女人困在網中。——盛可以

初家老奶奶戚念慈年輕時守寡,個性冷酷無情,卻是初家的精神支柱,一雙小腳撐起一個傳統的大家庭。一家之主初安運因偷情滑稽死去,三十出頭的兒媳吳愛香,像牲口一樣生下五女一子後便成了寡婦,子宮內節育環損害她的健康,但未能摘除,最終戴著它進墳墓。吳愛香的女兒初雲、初月、初冰、初雪、初玉與兒子初來寶,乃至初家第四代初秀,都在中國巨變的年代長大,經歷著各自的生活,也都面臨與生育相關的種種難題。初家女性自小在鄉村長大,從鄰里熟人和芬芳土地汲取力量,後來有的走出農村,在城鎮洞察不同的生存方式與人文景觀,但終究斬不斷故鄉臍帶的連繫,總是會回歸溫情的家鄉與母土。

初玉小時候看閹雞,像寡母和恩媽(奶奶)去除七情六欲,長大後看姐姐們結紮後的模樣:初雲手術後臉部發燒泛著紅光,嬰兒還躺在懷中吃奶,疼痛和嬰兒蠶食初雲的軀體;初月被姐夫用板車拖回家調養,大花被從頭捂到腳一動不動像個死人,這些震撼讓初玉不想結婚生養。初雲絕育後想要複通輸卵管,只為了離婚後可以跟另一個男人生小孩。不孕的初雪獨自面對一場貧瘠和肥沃的子宮的戰爭,而十六歲的初秀未婚懷孕,家族全體動員一起解決棘手問題。小說鋪述四代女性的家庭和婚姻生活,有人身心全奉獻給家庭,有人拚盡全力逃離家裡,有的堅持不生,也有的費盡心思想要再生孩子……「子宮」交織著男女情感、身體欲望、家庭地位及社會角色,決定了每個人不同的婚姻與人生。

盛可以擅長以冷冽犀利的文字劃開現實的血肉,真實描繪出各種體制與現況。小說敘事自然,細膩地描摹出鄉土人情和家族凝聚力,適時穿插的方言令人聽見大嗓門、吵架般的湖南鄉音,人物都鮮活了起來,彷彿親眼目睹作者筆下那些遭受苦難和困境的女性,磨礪出生猛、狂野的生命力,並在悲苦坎坷的故事中,感受到家的溫馨。本書從子宮的角度切入女性的身體自主,觀照自我意識的逐漸覺醒,為一整個時代的女性發聲,更以妖媚神祕的姿態,引領走入生命底層灰霧濃罩下的真相雨林。

作者簡介:

盛可以

上世紀七○年代出生於湖南省益陽市。二○○二年開始小說創作。著有九部長篇小說,包括《北妹》、《道德頌》、《死亡賦格》、《野蠻生長》、《錦灰》等,以及《福地》、《留一個房間給你用》等多部中短篇小說集。作品被翻譯成英、法、德等十餘種文字在海外發表出版。曾獲首屆華語文學傳媒大獎、人民文學獎、郁達夫小說獎、未來文學大家TOP20等多種文學獎項;二○一二年長篇小說《Northern Girls》入圍曼氏亞洲文學獎。現居北京。

章節試閱

小女孩和閹雞師傅中間隔著一白瓷盆清水。水裡泡著刀剪鉗。陽光落在水盆中。清水更清。金屬更冷。陽光更亮。清水和金屬器具的凜冽寒光濯淨了閹雞師傅的臉,像一塊岩石。

他揚起白布朝空中一抖,白布舒展蓋落,罩住了他的勞動褲。黑布鞋鞋底像羊脂白玉,顯得檔次很高,仿佛注腳——那幅孤傲的表情原是為了般配鞋底的。他嘴巴緊抿揪住公雞,擠掉一泡屎,繩子纏住雞腳,扯掉肚皮處的雞毛,刀片劃出一道血口,篾制細弓兩端的鉤子從兩側勾住刀口,撐開一個洞,再用底端系著細鋼絲的長柄小鋼勺伸進洞裡,舀出肉色芸豆放入清水碗中,動作流暢仿佛寫書法。

為什麼要閹雞女孩問她是初家小女兒初玉,五官輪廓分明,仿佛雕刻。

閹了以後它們就不會想母雞了一心一意長肉閹雞師傅埋頭收拾金屬器具,擦乾淨,捲進一塊手絹長出細嫩嫩的雞肉來給你們吃

要是雞自己不情願呢

你屋裡殺雞吃會先問雞同不同意麼

不會女孩老老實實地回答

幾十隻剛被閹過的雞驚魂未定,伸長脖子,瞪圓眼睛,嘰哩咕嚕地低聲抗議,像警告女孩離壞人遠一點。

去問你娘雞公蛋要不要留閹雞師傅對女孩的水中倒影說著,雙手探入水中搓洗手上的血跡。他的手白得不像鄉下人的,指尖嬌嫩粉紅。他動作緩慢輕柔,好像洗的是戀人的手,深情地摩挲每一根指頭,洗得它們愈發粉紅。

老大初雲奉命來端雞公蛋,正看到十根粉嫩的手指在水中遊動,多看了兩眼碰翻了碗,雞公蛋潑了一地。碰巧鄰居大嬸路過,眼裡框住這一對;也碰巧她是閹雞師傅的表親,當天就做起了媒,還吃了雞公蛋

來寶你們初家屋裡要有大郎古子了閻真清做了你的大姐夫你長大就跟他學獸醫閹畜生大嬸軀體剛剛盤出大門,碰到扁臉男孩初來寶再冇得這樣好的行當了你默下神穿得索索利利悶聲不急地坐噠就把錢掙了哪個有本事的願意下地種田六月間太陽曬死人打穀插秧累死人扁臉男孩呼呼喘氣。他只是個聽得見話的啞巴。

初雲這就麼定了親。就這麼一來二往出了事。

在人生幽暗的通道中訓練出一雙火眼金晴的奶奶戚念慈最早注意到初雲身子粗了,安排吳愛香去問個仔細,吳愛香沒什麼方法,腦子裡也沒什詞彙,逮著初雲關在房間裡,直接了當語氣低沉聲音顫抖,仿佛是她自己惹了什麼禍

你這死跑豬婆這麼快就讓他上了你的身是不是

初雲沒明白母親的意思,聽她罵得難聽,感到事態嚴重,便用迷茫和驚訝的眼神看著母親。

你是不是有噶噠尛尛幾母親逼近了問,聲音壓得更小更低有好久冇來紅的了

此後漫長的人生道路中,初雲腦海裡經常響起母親的這個疑問句,那種像地下黨洩露了情報機密的驚恐語氣常常令她心頭一凜,即便是在她自己當了母親,做了奶奶,回想起少女時期對兩性關係的盲目無知和母親態度裡的骯髒鄙視,仍然覺得渾身不適。母親從沒告訴過她女孩子有月經,直到她放學回來褲子紅了一片,才遞給她一卷黃色的草紙;這時候她也沒有教她停經和懷孕、月經和排卵的關係,更沒有說過女人是怎麼懷孕的——母親根本不提及這些成長中的麻煩,這給她提供了行使責怪蠢貨晚輩的權威與機會。

她記得母親撩起她的衣擺摸了她的肚子,然後坐在椅子上低聲哭罵。她聽不清母親那些低聲的咒駡,她知道肯定是家門不幸老天瞎了眼之類的大鳴大放。她也是這時才知道自己肚子裡有了東西,這東西是幹了不要臉的壞事留下來的,她同時明白母親所謂的上了身指的是閻真清爬上了她的身體——她將男女之間夜裡恩愛的事情稱為男性單方面的上了身好像因為女人怠忽職守讓男人偷偷爬上了某座山頭偷去了果實。閻真清的確這麼幹過幾回。他的母親幾乎是故意讓他和她睡在一起,聽說她肚子裡有了,她樂呵呵的。兩個母親對這件事的態度完全不同。

此後不久一個情深雨濛的上午,閹雞師傅敲鑼打鼓地接走了初雲。母親用紗布在她肚子上纏了幾層,囑咐她走路時收起小腹,外面加了一件寬鬆的衣服。送親路上母親一路低著頭,兩位男賓相都是借的,熱鬧中到底透出寒磣,瞭解初家過去的人,心裡都會生出幾分惋惜甚至悽楚來。

初雲性格偏胖,年輕不懂世故,這些都沒往心裡去。她噙著所有出嫁姑娘應有的淚水,帶著所有出嫁姑娘都有的複雜心情,聞著嶄親的疊得方正正的棉被的氣味,看著身高像階梯一樣個個花色鮮豔在送親隊伍裡喜氣洋洋的四個妹妹,眼淚便流了下來。

人們都說二姑娘初月是五個姑娘中長得最好的,可惜小時候被開水燙過,腦袋有半邊悚目驚心的粉紅溜光,誰看了都覺得遺憾。現在初月發育得腰是腰,胸是胸,圓處渾圓,癟處緊致,在送親隊伍裡很是醒目。她戴著一頂西瓜皮假髮,硬著脖子以妨假髮垮落,像女王般無比莊重——人們想如果初月頭髮完整媒人踏破門檻她肯定能挑一戶最好的人家嫁個最好的人,對另外幾個身體還是薄片的初家姑娘,人們已經想像她們熟透了的樣子。

女孩們一路蹦蹦跳跳。她們惟一的弟弟來寶知道姐姐嫁人就是永遠住在別人家裡時,就一直悶悶不樂。

這是一九八二年的事情。

初安運活著的時候,初家殷實有聲望。他是個瘦高清俊的男人,公認的作風正派,有一股不怒自威的神氣。他非常孝順,時常給寡母戚念慈洗她的三寸小腳。對妻子也不壞。吳愛香十八歲嫁過來,他就沒讓她的子宮清閒過——誰也不能否認這一對恩愛的夫妻——吳愛香點豆子般連生六女,夭折一個,其餘五個健康茁壯,長得花團錦簇。初來寶出生時做爹娘的被他胯間尿壺帶來的巨大驚喜沖昏了頭腦,奶奶戚念慈更是歡喜得兩腿打顫。此時的初家已如天上滿月,不再有一絲盈虧。滿月酒辦了三天,鞭炮屑鋪紅了路,煙花燒亮半邊天,方圓百里都知道初安運得了崽。

吳愛香坐完月子就去上環。

鎮醫院的低矮建築像雞塒藏在梧桐樹下。內部也像雞塒,牆壁斑駁,窗口黑魆魆的,帶屎味的空氣飄來飄去。

她平生只有三次到過這裡,一次是為了上環,另兩次是為了取環。她是個非常健康的女人,像所有等候過道中生命旺盛的婦女,散發滾熱的生育能量。一粒粒彈性有勁道的潮洲牛肉丸滾聚醫院,等著金屬器具將身體撐開,放進鋼圈,宣告旅社拒絕房客,餐館提前打烊。

醫生對吳愛香那不易受孕的子宮連生過七胎相當吃驚,實則驚歎這對夫妻的頻繁交配和持久興趣。在桌面上談論性生活,吳愛香不好意思,臉上羞澀散發幸福的光暈——那些鄉村的寂靜夜晚,丈夫做那事兒時骨關節扭出畢畢剝剝的聲響,在腦海裡匯成了一片雨聲,她像一頁芭蕉被這雨沖刷得明亮光潔。

這時候初安運已是農場場長,攀上時運頂峰,她也跟著富貴。一切都如她意。但老天作怪,鳥屎掉她腦門上,厄運來了。子宮裡放進金屬圈不久,初安運便得了一種怪病,兩個月後就帶著一身血痂和草藥味進了黃土堆。

這是一九七六年,汁液飽滿三十出頭的吳愛香成了寡婦。

配合娘她會把這個家管理好的初安運臨終前將權力交給了母親。

吳愛香始終覺得體內的鋼圈與丈夫的死亡有某種神秘關聯,那東西是個不祥之物。此後緩慢細長的日子裡,她從心理不適發展到身體患病,這個沉重的鋼圈超過地球引力拽她往下。好在生活分散了注意力,艱辛挽救了她。她聽從丈夫的遺言,輔助婆婆,從不違逆。別人看到這對婆媳關係平和融洽,也看到戚念慈的厲害冷酷——她也是三十歲上下死了丈夫,懂得怎麼殺死自己身體裡的女人,怎麼當寡婦清朝人真的會玩有人說她尤其懂得如何幹掉漫漫長夜,她在黑暗中用過的胡蘿蔔黃瓜白天在餐桌上被瓜分;她衣襟上的玉環,過去曾套在她男人的命根子上。人們不免根據玉環的口徑來猜測她男人的私器大小,她在人們的臆想中復活成或淫蕩或妖媚的女人。

如果將已是一團臃腫白麵的戚念慈仔細搓捏,抹平皺紋,去掉贅肉,拍緊肌膚,立刻能還原出那個細皮嫩肉,情欲結實的少婦——她年輕時的照片完全證實了這一點——歲月不過是幅面具,它慣於隱藏真實。

戚念慈愛在太陽底下洗她那對稀罕小腳,像洗刷出土文物——這是她表達權威的方式,她展示它們,像將士展現勳章。沒有人知道有多少秘密生活隱藏在這雙小腳中。初來寶喜歡看小腳泡在水中像兩塊糍粑浸在盆裡小腳晾曬盆沿像小白鼠趴著等待時機逃跑小腳的主人凝視遠方的田野,仿佛被什麼東西吸引,腦袋輕輕地晃動。她已經這樣搖了好些年了,一直執著地否定一切。

吳愛香總是在她洗腳時端來一杯芝麻豆子茶,戚念慈一邊喝茶咀嚼,一邊處理家事

等來寶滿五歲再斷奶吧現在他要再嘬幾口你就讓他嘬幾口

嗯可惜早就冇得奶水了吳愛香平淡地點頭

戚念慈搖頭擺手他缺的不是奶水沒爹疼缺愛

吳愛香又平平地嗯了一聲。

樹林裡傳來斑鳩的鳴叫。

戚念慈又聊到初月,十年前的那壺開水既然已經澆到她的頭上,不能改變事實,那就努力給她說門好親,多配嫁妝,初月心地善,會有好命。接下來她又將其他幾個丫頭評說一番,比如說初雲慢性子,初冰有心計,初雪膽子大,初玉天賦高會讀書的砸鍋賣鐵送她讀都不強迫但要照我說啊嫁個好人家比什麼都重要她搖了搖頭至於來寶他這樣子要是能給初家續上香火,就算是祖宗菩薩坐得高了

好編故事的人,在初安運死亡這件事情上費了不口唾沫。他們主觀認定,初安運躺進墳墓也不會忘記那個要命的晚上,上帝在他無路可逃時給了他一個糞池——棍棒下也許還有條活路,臉皮厚一點,可以在唾沫中游泳,道德輿論不至於殺死他作風正派的形象毀了更沒什麼要緊——他做鬼也會懊悔跳進糞池裡,沾上一身毒。

那個夏夜應該是滿天星星,沒有月亮,成片的漁塘在星夜裡閃著詭秘的光。失眠的鳥撲扇翅膀。青蛙跳進池塘,咚的一聲砸破水面。空氣裡有熟悉的腥味。魚塘像棋盤分佈,路徑上長著肉馬根草——這種頑強的、匍匐爬生的賤草,冬枯春榮,踩上去松鬆軟軟。路邊的水杉筆直,黑黑地排成一行。那個將要死亡的人知道哪條路上有溝壑,哪片魚塘布了暗礁,場上有多少顆水杉,塘裡下了多少魚苗,哪片塘叫什麼名字,每片漁塘多大面積,養了多少母豬,多少雞閹了,多少雞生蛋。為了熟悉這片農場,他沒少讓妻子獨守空房。

貝殼腥、豬屎味、飼料香。狗吠,貓叫。蘆葦沙沙地響,柳條輕輕地搖。那個將要死亡的人不慌不忙地走著,身影挺拔,春情暗湧,激情賦予了他特異功能,他能從千百種氣味中,準確地捕捉到了那個女人的肉香。他愛這現實的農場,也愛她那片神秘的農場,那兒滿是鮮花雜草,有山丘湖泊,有沼澤平原,還有茅屋炊煙。將要死亡的人經過一片紅磚瓦屋,聽到豬群咬架,嗷嗷歡叫,感到盛世太平:豬不發瘟,魚不生病,珠蚌肥潤,他對得起國家,對得起群眾,見她的願望頓時變得急迫了一些。

好事者的猜想很難說准不準確。自稱參與過追趕與搜索的人言之鑿鑿,說女人的丈夫早已察覺,困此佈局捉姦。也有人說那件事從頭至尾是個陰謀,做丈夫的對場長的職位凱覦已久,將老婆捏成誘餌,打算在初安運咬鉤之後,要脅他辭職,抹掉事業中的勁敵。不料他女人動了真情,導致遊戲發生了質的轉變——他可從沒想過給他們製造真正的男歡女愛——妒火焚燒著他的內心,這也就是為什麼那個晚上他拿到了通姦的證據,仍然窮追猛打。他事先設計了幾條逃跑路線,甕中捉鼈,每條路線都有致殘或奪命的陷阱,毒糞坑便是其中之一。

醜聞是臭雞蛋,每一隻逐臭的蒼蠅都有嗡嗡發言的自信與權利,這些言論像遍佈腐屍的蛆蟲,將真相噬咬得面目模糊。

有人回憶說那晚九點左右,他遠遠地看見農場裡手電筒晃動,光線忽長忽短,忽而化作圓點,似乎有豬從牢裡逃出來了。騷亂的光束在寂靜中持續了十幾分鐘。同一夜稍晚時分,一個在後門口撒尿的人被荷塘裡的動靜嚇得尿了一腳,他看見水裡爬上來一團東西,全身溜光發白直立行走。同一天下半夜,初安運渾身水淋淋的回來說走夜路掉進了臭水溝。吳愛香起來燒了一鍋開水,給他搓洗撓癢,直搓得整塊肥皂薄如紙片,洗得公雞打鳴窗口發白。習慣叼著乳頭睡覺的來寶通宵嘶哭,驚醒了很多睡眠輕淺的人。

秋野一片雜色。黃的、綠的、紅的,雨後初晴時,還會有藍葉和彩色的河流。稻田一望無際,禾葉青裡透黃,穀穗像懷春的少女,垂頭不說話。偶爾一片荸薺地,葉苗碧綠尖細,像蔥一樣。水溝邊雜草茂密,長腳昆蟲貼水飛奔,仿佛追趕它水裡的倒影。田埂上站立長腳白鳥,悠閒踱步,時而倏地飛起來,身影嵌進天幕。海闊天高。鳥,樹,人,一切藍天下的東西,仿佛海底生物。

這是初安運躺在墳墓望裡看出去的景象。墓址是抹屍人王陽冥選的,自稱研究易經會看風水,但那時不作興,沒人重視,他也就只能抹屍安排喪葬。給初安運抹屍入殮之後,他用東家的賞錢給初月買了一頂瓜皮假髮,過一陣又送她一頂新的,連續送出三頂假髮之後,他娶了初月。這是一九八三年,初月剛滿十七。

人們總說沒有十全十美的事物,若干年後,初月與王陽冥有兒有女,有說有笑,一家人面色紅潤眼睛明亮,實在是挑不出什麼毛病來。九十年代初期,初家小女兒初玉考上北京的大學,初安運住了多年的寂寞荒山忽然熱鬧起來,死人都往這兒擠,有的甚至挖了祖墳移到這片風水寶地,希望時來運轉。王陽冥的才能此時才風生水起,成了有名的風水先生,打開了財路,第一個在村裡蓋起了樓房,修起了百花園。

照我說呀婚姻靠的不是愛情而是運氣九十多歲的戚念慈搖著頭,照樣耳聰目明。

初安運死亡初家山崩地裂,在那種嚴峻的時刻,戚念慈一雙小腳穩穩的站住,不再坐在太師椅上搖頭磨牙。她賣掉了首飾,此後又不斷變賣清朝的珠寶瓷器,精打細算,一家八口人吃飽穿暖不輸往日。在別人缺衣少食青黃不接的關口,初家還總能借出點什麼。戚念慈手段霹靂。初來寶過完五歲生日,強行斷奶,由初雲帶著他睡覺。有一晚初雲半夜醒來,發現來寶噙著她的乳頭睡得正香。她沒有管他,後來幾回也沒有。來寶斷奶的焦慮在大姐這兒得到了緩衝,到初雲出嫁時他已徹底擺脫乳房,但智商沒再生長。

小女孩和閹雞師傅中間隔著一白瓷盆清水。水裡泡著刀剪鉗。陽光落在水盆中。清水更清。金屬更冷。陽光更亮。清水和金屬器具的凜冽寒光濯淨了閹雞師傅的臉,像一塊岩石。

他揚起白布朝空中一抖,白布舒展蓋落,罩住了他的勞動褲。黑布鞋鞋底像羊脂白玉,顯得檔次很高,仿佛注腳——那幅孤傲的表情原是為了般配鞋底的。他嘴巴緊抿揪住公雞,擠掉一泡屎,繩子纏住雞腳,扯掉肚皮處的雞毛,刀片劃出一道血口,篾制細弓兩端的鉤子從兩側勾住刀口,撐開一個洞,再用底端系著細鋼絲的長柄小鋼勺伸進洞裡,舀出肉色芸豆放入清水碗中,動作流暢仿佛...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。

10收藏

10收藏

17二手徵求有驚喜

17二手徵求有驚喜

10收藏

10收藏

17二手徵求有驚喜

17二手徵求有驚喜