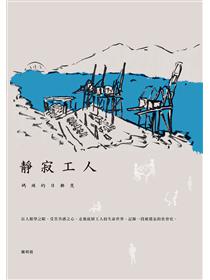

反傳統。文學革命。

「新感覺派」的心臟和靈魂

直感觸發,連結生命與現實

捕捉纖細微妙的瞬間

客觀世界之極致延伸

互融美術與音樂般絕美聲影

橫光利一「發光的純粹文學」代表作

「橫光利一成立了一個文學流派,開創了一個文學時代,鑄成了一段文學歷史。」──川端康成

貧病、封閉、孤單、荒蕪、枯寂的日子,總會有絢爛華麗的撫慰。

海濱的病院中,窮困潦倒的年輕作家一邊寫作,一邊照顧著身罹絕症的妻子。日子是無盡的陰鬱、灰沉、無望又無助……

這天,一位朋友帶來一束香豌豆花,長久以來,寒風蕭瑟的屋子第一次感受到春天的氣息。

骨瘦如柴的妻子問他,花從哪兒來的?

「這些花乘著馬車而來,它們要從這片海灘開始,慢慢把春天撒向人間。」他說。

妻子蒼白的臉淹沒在明麗的花束之下,就這樣迷濛地閉上了雙眼。

大正十五年六月,橫光利一的妻子罹患肺結核去世。他們只共同生活了三年。而此後,他步上文壇。

作者簡介:

橫光利一

一八九八年生於日本福島,卒於一九四七年。於一九一六年進入早稻田大學就讀,後因病和長期缺課而休學。一九二二年在菊池寬創辦的《文藝春秋》上發表的〈蠅〉,以及《新小說》上發表的中篇小說〈太陽〉,一舉為他奠定文壇的地位。他的作品跳脫事物外表,捨棄僵化的文體和言語,以獨特的修辭和絢麗的詞藻,將內在感性藉由外物直觀地流露出來。這種大膽嘗試很快地引發日本文學史上的一次革新。一九二四年,橫光利一與川端康成等14人創辦《文藝時代》,推動新感覺派文學,且與川端康成並肩成為新感覺派雙璧,橫光本人也成為日本文學界公認的「新感覺派的心臟和靈魂」。其長篇小說《上海》則成為新感覺派集大成之作。

譯者簡介:

王海

日文本科出身,曾從事過日語編輯工作,醉心於日語文史領域,悠遊於翻譯之海,自得其樂,且期望能為中日文化交流做橋樑,譯著數量眾多。

章節試閱

〈春天乘著馬車來〉

海濱的松林被秋風吹得沙沙作響。院牆角落裏,瑟縮著一小簇大理花。

他坐在妻子的病榻旁,靜靜地望著水池裏那隻遲鈍的烏龜。烏龜遊動時,水面上泛起明晃晃的水影,在乾燥的石頭上搖曳。

「噯!我說,這陣子松葉在陽光下閃爍著,真美!」妻子說。

「哦,妳是在看松樹嗎?」

「嗯。」

「我在看烏龜。」

兩人又沉默了。

「妳都在床上躺了這麼久了,現在就只想到『松葉閃爍著很美』?」

「嗯,對啊。我現在什麼都不去想。」

「人躺著哪能什麼都不想呢?」

「當然,想法是有的。我就巴不得快點好起來,然後去井邊嘩嘩嘩地刷衣服。」

「妳想洗衣服?」

他覺得妻子的願望好奇怪,忍不住笑了起來。

「妳這人真怪,長期照顧妳讓我吃盡了苦頭,妳倒好,想的卻只是洗衣服。真有妳的!」

「可是,我真的懷念以前沒病的時候嘛!至於你,只能怪你命不好嘍!」

「唔……」他應了一聲。

妻子的話喚起了他的記憶。他想起了娶妻前他跟丈母娘家長達四五年的拉鋸戰,也想到了婚後夾在母親和妻子中間的無所適從。後來,母親過世了,家裏只剩下夫妻倆人,卻不料妻子又突然因為肺病從此臥床不起,這一年多來,家裏的一切都是他操持著。

「是啊!我也想洗衣服了。」

「哪怕現在就死,我也無怨。只是,我真希望死之前能多報答你一些。近來,我就總在想這事。」

「呃?報答我?妳想怎麼報答我?」

「你看,我會敬重你……」

「還有呢?」

「我還會為你做很多很多事情。」

─可是,他知道,眼前這位女士已經治不好了。

「我對這些倒是無所謂,怎麼樣都行。不過,說實話,我就是想去趟德國的慕尼黑,而且要去下雨的地方,否則就沒意思了。」

「我也想去。」妻子話音剛落,腹部突然開始劇烈起伏。

「別動,妳要保持絕對安靜。」

「不,不嘛!我想走走,你扶我起來吧。來,快!」

「不行!」

「我,我死了倒好些。」

「妳可不能死。」

「死了才好,死了才好!」

「唉,妳不要動了。呵呵,瞧瞧妳,說到今後一輩子的生活,你就只想到什麼『松葉閃爍』的。」

見妻子沉默不語,他站起身來試圖找一個輕鬆的話題,幫妻子轉換心情。

海面上,午後的波濤拍打著遠處的礁石,飛濺起陣陣浪花。一艘小船正試圖繞過那處尖利的岬角。岸邊奔湧的湛藍背景下,兩個孩子手握熱氣騰騰的芋頭,像團廢紙般坐在那裏。

苦痛總是像眼前這些波濤一樣,一浪接一浪地向他襲來,而他卻從不曾想過要迴避它們。因為在他看來,這些變換著招數,不斷襲來的苦痛早在他的肉體誕生之初,就已然開始了它們的活動。他要像舔白砂糖那樣嚐盡所有的苦痛,回味其中的滋味,直到最後找出哪一種是最甘美的味道。─我的身體就是一只長頸玻璃瓶,首先,它得比任何東西都更透明。

大理花的莖宛若乾燥的繩子盤繞在地上。海風一天到晚都從地平線上吹過來,冬天到了。

他每天要迎著風沙出門兩次,去尋找妻子愛吃的新鮮雜碎。他尋遍了海岸町的所有禽肉店,最後到的那一家店頭擺著一面黃色刊板。視線越過刊板,他先往裏面看了看,然後問道:

「有內臟嗎?內臟。」

他運氣不錯,店主人從冰塊裏掏出了一堆像瑪瑙一樣的內臟交給他。他接過內臟,邁著勇敢的步伐回了家。一進屋,他就在妻子的枕邊把內臟依次攤開。

「這個月牙形像玉墜的是鴿子的腎臟,這個帶光澤的是鴨子的肝臟,這是牠的膽,像被咬下的一片嘴唇。這粒青色的小蛋蛋是昆侖山上的翡翠。」

妻子受不了他的饒舌,食慾一下子被提了上來。她躺在床上的身體甚至像第一次被親吻時那樣激動得直打顫。

他經常會趁妻子陶醉時殘酷地抓過內臟,直接放入鍋中。

妻子面帶微笑,透過圍欄一樣的床沿,遠遠看著鍋裏沸騰的熱氣。

「從我這邊看,妳真像一頭奇怪的野獸。」他說。

「什麼?野獸?我現在好歹還是你的妻子呀!」

「唔,關在圍欄裏整天想吃雜碎的妻子。我覺得妳不管什麼時候都帶有那麼一點殘忍的性格。」

「你才是呢!你理智,同時也殘忍。老想著從我身邊遛走。」

「那是你的圍欄理論。」

妻子很敏感,哪怕他皺一下眉頭,都一定逃不過她的眼睛。因此,為了擾亂妻子的思路,他最近總是準備好這條「理論」隨時應對妻子的發難。儘管如此,當妻子的理論迅速轉換並佔據上風時,還是常常會擊中他的要害,殺得他無力還手。

「說實在的,我是不想坐在妳身邊。肺病又不是什麼好玩的東西。」

他也會像這樣直接發起反攻。

「難道不是嗎?就算沒坐在妳身邊,我也只能在這個院子裏團團轉。我總是被妳臥床上的情絲緊緊纏繞,只能在這情絲劃定的圓周範圍內轉著,這種狀態不是可憐又是什麼呢?」

「你可憐?那是因為你想玩!」妻子忿忿地說。

「妳不想玩?」

「我是說你想和別的女人玩。」

「好吧,妳既然這樣說了,如果真成這樣了,妳會怎麼做呀?」

妻子無語,哭了起來。這是常事。他嘆了口氣,只好又回到本來的話題,然後給理論找一個溫和的解釋。

「不錯,我不願意從早到晚,寸步不離地守在妳床前。可是,我之所以總在這個院子裏打轉,不就是希望妳早日康復嗎?知道嗎?我也很辛苦吶!」

「那也是為了你自己。你一點都不為我想,不是嗎?」

妻子窮追不捨,他終於被她的「圍欄理論」逼得無路可退。可是,如果僅僅是為了自己,他果真能承受這麼大的苦痛嗎?

「對。或許就像妳說的那樣,為了我自己,我什麼都能忍耐下去。可是,到底是因為誰的緣故,我才不得不承受這一切呢?要不是因為妳,我犯得著模仿這個可笑的動物園嗎?妳說,我是為了誰?是我自己?真是無聊透頂!」

這天夜裏,妻子的體溫升高到了三十九度。就為了白天爭執一個理論,他今晚不得不徹夜守護妻子,一會兒把冰枕解開,一會兒又繫上。

可是,為了要明確說明自己離開床榻的原因,他幾乎每天都得梳理這個本該引以為戒、下不為例的理由。為了糊口,為了養護病人,他必須去另一個房間工作,於是,她又搬出圍欄裏的理論來拼命攻擊他。

「你為什麼總想離開我?我知道,今天你只來了這個房間三次,你就是這麼一個無情的人。」

「妳這個人呀?到底要我怎麼做妳才滿意呢?為了讓妳的病情好轉,我要去買藥、買吃的。如果我什麼都不做,誰會給我錢?難道要我變戲法不成?」

「看你說的。工作嘛,你可以在這兒做呀?」妻子說。

「不,不能在這兒工作。我必須把你忘掉,哪怕就一會兒,否則我無法工作。」

「這倒也是。你一天二十四小時就知道你的工作,至於我,你才不會放在心上呢!」

「對,妳的敵人就是我的工作。可是,事實上就是妳的敵人在不斷地幫助妳吶!」

「我覺得寂寞。」

「誰都會有寂寞的時候。」

「你多好,有工作可做。我卻什麼都沒有。」

「安心找的話,總是會有的。」

「除了你,我什麼都找不到。我只有躺在床上呆頭呆腦地盯著天花板。」

「好了,別這樣。就當我們都一起寂寞好了。今天截稿,我得趕快做完,不然,對方不知道多著急呢。」

「反正你就是這個樣子,截稿從來都比我重要。」

「不是這個意思。所謂的截稿,就是一種嚴格的約定,無論有什麼理由,這個約定都是不可違背的。我既然接受了這個約定,就不可以只想著自己了。」

「是啊,你多理智呀!你總是這樣,我最討厭你這種理智。」

「妳是我的家庭成員,這個家跟外界達成的所有約定,妳也脫不了責任。」

「既然如此,不接受約定不就沒事了嗎?」

「可是,我倆的生活又怎麼辦呢?」

「但是,你如果變得那麼冷淡了,我倒不如死了。」

他一聲不響地快步走到院子裏深深地吸了一口氣。隨後,他又拎著包袱,匆忙上街去買當日的內臟了。

妻子「圍欄裏的理論」總是帶著全身的興奮,刻不容緩、無懈可擊地對他的理論窮追猛打,而他的理論卻又總是繫在妻子的圍欄上轉圈。於是,妻子在圍欄裏製造的病態理論的鋒芒,每天都在加速地破壞她自身的肺組織。

昔日她圓潤豐滿的手足如今已瘦如乾柴。輕敲她的胸部,就會聽到細微的類似糊紙的聲響。現在,就算把她最愛吃的雞雜擺在面前,她也不會看上一眼。

為了激發她的食慾,他特意把許多從海裏捕來的鮮魚擺在床邊上,然後輔以精彩解說:

「這是安康魚,跳得精疲力竭的海中小丑。這是蝦,大對蝦,蝦是身披鎧甲躺在海底的武士。這些竹莢魚都是被風暴刮起來的樹葉。」

「別說這些了,你還是給我讀一段聖經吧。」她說。

他愣住了,手裏依然拿著魚。他看了看妻子的臉,一種不祥的預感襲上心頭。

「我什麼都不想吃了。我只想每天聽你給我讀一段聖經。」

無奈,從那天起,他只好每天都取出那本髒兮兮的《聖經》念給她聽。

「耶和華啊,求你聽我的禱告,容我的呼求傳達到你面前。我在急難的日子,求你向我側耳傾聽,不要向我掩面。我呼求的日子,求你快快應允我。因為我的年日,如煙雲消散,我的骨頭,如火燒著。我的心被傷,如草枯乾,我甚至忘記吃飯。」

但是,禍不單行。有一天晚上刮了好一陣狂風,翌日天明,院子裏那隻遲鈍的烏龜從水池中逃走了。

妻子的病情日益加重,他愈發不能離開她的病榻了。她開始每隔一分鐘就咳嗽一次,因為她自己無法將痰咳出來,所以只得由他幫忙清理和擦拭。另外,她開始覺得腹部疼痛難忍。間歇性的劇烈咳嗽,每天會出現五次之多。每次她都使勁地抓揉自己的胸口,痛苦萬狀。他看在眼裏,疼在心裏。但是他想,他的難過不能表現出來,他必須保持冷靜。可是,他越冷靜,她就越苦悶,越苦悶就咳得越厲害。她邊咳邊埋怨:

「人家難受的時候,你、你卻在想別的。」

「哦,冷靜。現在不能生氣。」

「你太冷漠了,我恨你。」

「這種時候如果我也不冷靜……」

「別說了,煩死了!」

她一把抓過他手裏的紙,擦了擦嘴角的痰,然後向他扔去。

他一隻手拭去她全身冒出的汗水,一隻手不斷擦去從她嘴裏咳出的痰,蹲得腰腿麻木。她異常痛苦,雙眼直愣愣地盯著天花板,然後,她又突然掄起兩隻拳頭用力捶打他的胸口。他給她擦汗的毛巾也被她睡衣的衣角掛落到地上。接著,她踢開被褥,身體激烈晃動著,像是要坐起來。

「別動,別動。」

「難受啊,我難受!」

「冷靜些!」

「我難受!」

「越動就越痛。」

「討厭!」

他一邊按摩妻子瘦骨嶙峋的胸口,一邊像一面擋箭牌似地立在原地任憑她捶打。

然而,正是這極端的苦痛讓他產生了一些想法。妻子若是康復了,她對自己的嫉妒就會被猛烈地發洩出來,倒是現在這個樣子反而柔順得多。仔細想想,與妻子的健康肉體相比,現在因肺疾臥床的女病人能帶給他更多幸福。

─這是新鮮的,如今我除了依靠這個新鮮的解釋,已經別無他法。

每當想起這個解釋,他就一邊眺望大海,一邊突然哈哈大笑起來。

於是,妻子又會搬出那套「圍欄裏的理論」,痛苦地向他發起進攻。

「好哇,我知道你笑什麼。」

「沒有啦。妳不知道,我不喜歡妳康復以後穿上洋裝、活蹦亂跳的樣子,現在多好,我就喜歡妳靜靜地躺在我的面前。妳瞧,妳靜靜地躺在床上,面色白皙、氣質高雅,多好啊!來,繼續好好躺著。」

「你這麼個人吶。」

「正是我這麼個人,才會認認真真地看護病人呀!」

「看護、看護,這都成了你的口頭禪了。」

「我就是該引以為傲嘛!」

「這樣的看護,我可不喜歡。」

「那為什麼每次我去那邊的房間才幾分鐘,妳就如隔三秋地急著叫我呢?來呀,反駁我呀。」

「我希望你看護我的時候不要發任何牢騷。你只要表現出不高興或者不耐煩的樣子,我就一點都不想感激你。」

「可是,看護病人本來就是一件讓人心煩的事情呢!」

「這個我知道。所以,我才希望你不要表現出來嘛!」

「好吧,看來我應該動用全家老小、賺上百萬元錢,然後請十位博士和上百名護士來看護妳,這樣才夠派頭。」

「我從來沒想過這些,我就要你一個人。」

「也就是說我一個人抵得上一個百萬富翁,外加十位博士和上百名護士?」

「我沒這麼說。只要你一直守候在我身邊,我就滿意了。」

「是的,守候在妳身邊,不能不耐煩,也不能有半句怨言!」

「我,我到死都要怨恨你,怨你,怨你!」

「這點怨恨,我不在乎。」

妻子不做聲了。但他還是覺得妻子仍在繼續絞盡腦汁地思索反擊他的對策。

不過,他必須考慮自己的工作,那些促使妻子病情惡化的東西。因為看護妻子,他長期睡眠不足,身體越來越疲憊。他知道,越疲憊就越做不好工作,工作做不好,生活就會愈加困窘。除此之外,醫藥費用也急速攀升,恰好跟生活的艱難程度形成正比。可是,不管怎麼說,他的疲憊與日俱增,這是不爭的事實。

─我該怎麼辦呢?

─事到如今,我也想跟她一起病倒。如能遂願,我死而無憾。

〈春天乘著馬車來〉

海濱的松林被秋風吹得沙沙作響。院牆角落裏,瑟縮著一小簇大理花。

他坐在妻子的病榻旁,靜靜地望著水池裏那隻遲鈍的烏龜。烏龜遊動時,水面上泛起明晃晃的水影,在乾燥的石頭上搖曳。

「噯!我說,這陣子松葉在陽光下閃爍著,真美!」妻子說。

「哦,妳是在看松樹嗎?」

「嗯。」

「我在看烏龜。」

兩人又沉默了。

「妳都在床上躺了這麼久了,現在就只想到『松葉閃爍著很美』?」

「嗯,對啊。我現在什麼都不去想。」

「人躺著哪能什麼都不想呢?」

「當然,想法是有的。我就巴不得快點好起來,然後去井邊嘩...

推薦序

亂世亂離中的「感覺」盛宴 文/許秦蓁

.重新「感覺」橫光利一(1898-1947)

橫光利一來自日本福島縣,1916年入早稻田大學就讀預科,世界經歷戰爭災變,知識份子的人文精神價值因受到環境衝擊而翻轉了,除了開始反思科技文明與人生重要課題之外,亦面臨到現實生活的考驗,橫光在肄業離校後,決定踏上了他文學創作的終極人生,而這段充滿荊棘的文學歷程,反而讓他的作品得以不朽。

重返歷史現場,回溯世界文學潮流,可想而知的是1914年第一次世界大戰後的慘狀:殘破的城市、荒涼的街景、家破人亡與亂世中的流離失所,歐洲知識份子面臨戰後災後重建的重大危機,於是,詩人們不再信奉任何主義或教條,那些國家民族與大眾的信仰一時被瓦解了,具有內心自我意識的現代派隨之興起,其中包含憤怒、心靈空虛、反對戰爭,厭倦現實生活和都市文明的情緒,來自羅馬尼亞的法籍詩人崔斯坦•查拉(Tristan Tzara,1896-1963)提倡了除了藝術與生活之外否定一切意義的達達(Dada/Dadaism)主義,一趟屬於感覺美學的文學風向球開始移動著,順著西風東漸的路線,達達主義東移,來到二零年代慘遭關東大地震的日本,日本作家們興起「新感覺運動」作為對於城市文明的反動。

而接收到這世界文學新潮流的橫光利一,開始在文學風格上有了新嘗試,他不只採用了不同於自然主義的文學寫作技巧,甚至因為他個人的特殊經歷,選擇了更多苦悶的心靈與感覺活動的多元因素來從事文學創作。〈春天乘馬車來〉其實就是他最初詮釋新感覺寫作手法的代表作,評論者甚至將〈春天乘馬車來〉、〈飛蛾〉與〈花園的思想〉這三篇帶有濃厚自傳色彩的三個短篇小說,歸類為「病妻物語」系列。

真實生活中橫光利一的病妻,名為小島君子。1920年,他與友人小島勗的妹妹小島君子,在雙方家庭堅決反對的聲浪中仍舊談起了戀愛,甚至在1923年6月與當時17歲的小島君子結婚,1924年9月,橫光利一甚至因為妻子罹患肺病而移居到富山縣多摩郡,1925年1月,橫光母親逝世,同年10月,他偕妻搬遷到神奈川縣森山湖山町,讓妻子接受肺病治療,1926年6月24日,時年23歲的小島君子死於肺病。

橫光利一在真實人生中遭遇了殘酷的亡妻經歷,對於創作,即使書寫「死亡」,他的筆法仍舊帶著多重感覺因素的唯美,包括情感豐富的視覺畫面、嗅覺的芳香、真實手感的觸覺,以及情感的身體感知:

附近的海面上,片片白帆日漸增多,海邊上那條白色路上也一天比一天熱鬧起來。某日,一個朋友意外地繞過岬角來到他的住所,還帶來了一束香豌豆花。

因為這束花,長久被寒風蕭瑟的屋子裏才第一次感受到了春的氣息。

他用沾了花粉的雙手,畢恭畢敬地捧著那束花走進了妻子的房間。

「春天終於到來了。」

「呀,真美啊!」妻子微笑著,骨瘦如柴的雙手伸向花束。

「是啊,妳瞧這花多美啊!」

「哪兒來的?」

「這些花乘著馬車而來,它們要從這片海灘開始,慢慢把春天撒向人間。」

妻子接過花束,用雙臂把它緊緊抱在胸前。

她蒼白的臉淹沒在明麗的花束之下,就這樣,她迷朦地閉上了雙眼。

.移動「感覺」的路線──法國.日本.上海

關於橫光利一與新感覺派與的關連性,不乏學者曾為文探討,然而筆者更願意從三位重要人物的另一視角切入,這三位人物包括法國保爾.穆杭(Paul Morand,1888-1976)、日本橫光利一(1898-1947)與身為台灣人,卻是上海新感覺派文學推手的劉吶鷗(1905-1940)。

劉吶鷗和橫光利一的共同性,還包含共同經歷了1923年9月1日的關東大地震,劉吶鷗當時仍是就讀於青山學院的學生,校舍全數倒塌,由於城市重建而暫時返台,橫光利一對於地震的描述是「天地都破了。當然這是沒用的,地球被認為已經毀了」。

關東大地震後,橫光利一、川端康成、片岡鐵兵等作家決心創造新的文體,刺激讀者的感覺,而此時在東京就學的劉吶鷗其實正好經歷了日本文壇的這項文學改革運動,1924年橫光利等人創辦《文藝時代》為同人發聲,日本文藝批評家千葉龜雄針對發表在《文藝時代》的作品發表了〈新感覺派的誕生〉一文,將這些作家的作品命名為「新感覺派」,所謂的「新」,除了是具體城市的重建,也是抽象人生價值的再反思、更深思。

堀口大學(1892-1981)是劉吶鷗關注的日本作家之一,而他也是最早於日本翻譯保爾.穆杭作品的作家,因而將重視「感官、感覺主義」、的保爾.穆杭與橫光利一的日本新感覺派、劉吶鷗的上海新感覺派連線了起來。

1927年5月20日,因四一二政變從上海返回台南避難的劉吶鷗,經由母親的同意得以動身前往日本,5月26日抵達東京,居留於東京洗足一帶,一直到9月8日再度前往上海這段期間,劉吶鷗陸續閱讀當時能夠取得的中國文學與日本文學作品,從日記中所獲得的第一手線索,得知他的日本文學閱讀記錄包括:5月,《東洋文藝十六講》(高須芳次郎);6月9日,閱讀《新潮》片岡氏(片岡鐵兵)的小說〈關於金錢〉、新居氏(新居格)〈谷崎論〉,大學氏(堀口大學)〈西班牙的夜〉;6月24日,閱讀夏目漱石〈修善寺日記〉;6月28日閱讀七月號《改造》;7月18日閱讀青木氏(青木正児)〈文藝論藪〉的筆記;7月11日讀完里見氏(里見弴)〈大道無門〉;7月的讀書記錄,還包括橫光利一〈春天乘馬車來〉、近松秋江的私小說《黑发》、德田秋聲〈重歸故枝〉等等。

值得一提是,劉吶鷗所使用的日記本非常特別,算是一本以介紹作家為主題的筆記書,裡面穿插記載著1926年活躍於日本的作家簡介,換言之,對照劉吶鷗的閱讀記錄看來,他的確參考了作家簡介的指引來選書。

筆者認為劉吶鷗在七月份所閱讀的〈春天乘馬車來〉,當時刊登於1927年1月的《改造》,而《改造》也一直是劉吶鷗閱讀的重點書目,對於這篇小說本身,劉吶鷗並沒有特殊的評論,反而評論起橫光利一的再婚:

再婚絕不幸福,因為前妻的陰魂仍然不散。(劉吶鷗一九二七年日記「七月的讀書」)

1927年2月,在菊池寬(1888-1948)的引介下,橫光利一再婚了,當時劉吶鷗對於日本文壇的時事時常有些意見,包括在1927年7月24日芥川龍之介(1982-1927)自殺的隔日,劉吶鷗在日記中提到,芥川應該是和他一樣受到神經魔的糾纏才留下遺書自殺了,雖然劉吶鷗日記中只提到讀過他的〈沙羅之花〉,卻把自己依賴安眠藥才能入眠的神經痛當成理解芥川自殺的同理心。

不過,劉吶鷗當時完全沒想到,經過很多年之後,也就是在1940年4月,他竟然有機會開著私家轎車迎接前往上海進行文藝交流的作家菊池寬,並於當晚招待他為其接風(菊池寬《昭和十五年・話の屑籠》)

1972年9月,橫光利一發表具有新感覺派都會色彩的作品〈七樓的運動〉,該短篇小說被劉吶鷗翻譯成中文之後,收錄於劉吶鷗的翻譯練習《色情文化》裡,筆者更願意相信日記書寫以及當年的文學閱讀是他練習中文的管道之一,他所翻譯的文字雖然仍帶有日語文法的色彩,但至少已經跨出了他個人語言侷限的一大步,日記中混雜的日語、台語語法,正顯示出劉吶鷗多元文化背景的獨特性,1927年11月,他的閱讀書單竟然第二次出現橫光利一的作品,是他發表於《改造》的〈皮膚〉,劉吶鷗的閱讀心得依舊帶有批評色彩,他提到「只可看Style,內容是nonsence」,意思是只能接受作品風格,作品內容則顯得空洞。

1927年9月2日,即將從東京前往上海的劉吶鷗,臨行前刻意抽空到丸善買了一些書,他購買的部分書單包括:保爾.穆杭的《Lewis et Irene》和他的詩集《Poèmes》(1914––1924),而他在十月份的讀書,記錄了他閱讀保爾.穆杭的《Poèmes》。

與其從「影響與接受」的關係來看待此三人的文學關聯性,不如從世界文學潮流遇上不可預期的亂世亂離而走上背離普羅文學發展之路的必然性,來解釋這充滿感覺色彩的文學現象,從歐洲、日本甚至上海,這屬於文學感覺運動的曇花一現,全然是作家關注與全身投入文學創作之後的重大轉型。

.與世界同步的新感覺氣息

劉吶鷗帶著與日本當時文壇同步的「新感覺氣息」來到上海,根據施蟄存回憶:

劉吶鷗帶來了許多日本出版的文藝新書,有當時日本文壇新傾向的作品,如橫光利一、川端康成、谷崎潤一郎等的小說,文學史、文藝理論方面,則有關於未來派、表現派、超現實派,和運用歷史唯物主義觀點的文藝論著和報導。在日本文藝界似乎這一切五光十色的文藝新流派,只要是反傳統的,都是新興文學。(施蟄存〈最後一個老朋友—馮雪峰〉)

在同一文學場域生活過的劉吶鷗和橫光利一,對於世界文學的接受其實是同一來源,而當時的世界文學潮流也是流動的,1928年4月,橫光利一搭乘劉吶鷗也經常搭乘的「長崎丸」來到上海,並在上海停留一個月,因而於日後完成作品《上海》,同年10月25日,劉吶鷗於同人雜誌《無軌列車》第四期發行「保爾.穆杭專號」,劉吶鷗同時發表譯作〈保爾.穆杭論〉,這些具有新感覺意識的作家們,無論其發源地為何,至少在文學新潮流的浪潮裡,跨越了國族的界線,皆同步趕上了一場屬於文學的「感覺盛宴」。

東亞現代主義的旗手橫光利一 文/謝惠貞

1930年代席捲東亞的現代主義旗手,橫光利一。他是諾貝爾文學獎得主川端康成的文學夥伴,也是被譽為「文學之神」的傳奇作家。橫光利一的文學成就,莫過於在文體上致力於創新,其鑄造文學技巧的實驗,皆有留名文學史的超凡之作。除了引領日本文壇之外,更啟蒙了東亞盡現代現代主義文學,有著卓著貢獻。

例如,在台灣,日治時期由於壓抑漢語使用的政策使然,日語寫作漸次顯著,立志從事文學創作的巫永福、鍾理和、龍瑛宗等,特別關注橫光等日本「內地」文人的動向,以其為養分,而創生出殖民地的日語文體。

而其中一位台灣人劉吶鷗,留日時期接觸了橫光作品,驚豔之餘,其後轉進上海,不忘譯介橫光的〈七樓的運動〉等,更繼而模仿其文體,創作中文小說《都市風景線》,影響了穆時英、施蟄存等人,開創了中國文學史上第一個現代主義流派。而橫光足居祖師爺地位。

且在韓國,最早的現代主義結社「九人會」之成員李箱、朴泰遠,也曾戲仿橫光之作。前者的藝術成就頗受肯定,如今「李箱文學獎」已是韓國最具權威的文學獎。

綜觀橫光利一的文體變化,大致上可分為四期,初期師法志賀直哉,並開始思考象徵手法的藝術性。如收錄於本書中的〈火〉〈被嘲笑的孩子〉〈蠅〉〈太陽〉〈御身〉〈紅衣裳〉便是此時作品。

〈火〉(1919.8)是橫光歿後,由川端康成加以解說而公諸於世的作品。描述主角阿米隱約感覺到,單親母親和借住家中的刺繡師傅有所曖昧,出於對母親的戀慕所產生的心理變化。刻畫兒童的焦躁感,十分細緻而老成。

〈被嘲笑的孩子〉(1922.5)中,阿吉埋頭雕刻面具,家人很是擔心他的就業問題。夢中被面具嘲笑的阿吉,彷彿被詛咒般,最後果真順了家人的意,成了木屐匠。這是受到志賀直哉〈清兵衛與葫蘆〉影響的習作作品,也是橫光轉而與之訣別的分水嶺。

〈蠅〉(1923.5),以留名文學史的蒼蠅視角,觀看各路人馬共乘一部馬車,卻殊途同歸的過程。這個視角,既入世,又有如上帝之眼出世,嘲諷著命運的不可確定性。筆者曾在〈越境的語言和Camera Eye——鍾理和〈蒼蠅〉和橫光利一〈蒼蠅〉〉(《台灣日語教育學報》、25期)中,剖析此作如何啟發了鍾理和,藉此對人世做「冷眼的觀察」。

〈太陽〉(1923.5)是根據中國的《魏志倭人伝》記載之邪馬台国(小說中的耶馬台国)所創作的。描繪為了女王卑彌呼的美貌,各國君主互相殺戮,從中卑彌呼逐漸掌握權力,卻也接連失去良人。曾被改編為戲劇和電影,與〈蠅〉並列文壇正式出道之作。

〈御身〉(1924.5)則是令人備感溫暖的作品。描寫年幼天真,充滿愛心的主角末雄,得知姐姐產下外甥女幸子的雀躍和擔心。對於男女情愛尚為懵懂的末雄,其鍾愛外甥女的表現,直率而純潔。

〈紅衣裳〉(1924.6)裡,象徵女性的紅,與作中男童的死,在謀篇的構圖上形成對比,並成為命運與生活的暗喻。小田桐弘子曾指出此作與愛倫坡《紅死魔的面具》之關聯。對照此作和〈御身〉〈蠅〉可知,此時橫光鑽研「象徵命運的哲學及藝術」,用力頗深。

第二期則是隨著1924年10月與川端康成、片岡鐵兵等人創辦《文藝時代》雜誌後,其新穎文風獲得評論家冠以「新感覺派」的時期。自此也確立了他不朽的地位。創刊號上的〈頭與腹〉,啟發了巫永福在〈首與體〉裡,寫殖民地人民掙扎於現代與傳統的分裂狀態。另有代表作〈拿破崙和金錢癬〉,以及〈春天乘著馬車來〉和〈花園的思考〉等著名的「病妻」系列作品。

〈拿破崙和金錢癬〉(1926.1),以金錢癬象徵平民出身的拿破崙的自卑與自尊。為了重拾信心而遠征俄國之舉,正與金錢癬之擴散相互呼應。是為極盡象徵及嘲諷之能事的拍案妙作。台灣作家龍瑛宗也撰寫過〈拿破崙和橫光利一〉(《孤獨的蠹魚》、1943)一篇論述,肯定其打破英雄形象的寓意。(見筆者論文〈孤獨的受容――戰爭體制下龍瑛宗對橫光利一的受容〉(《台灣日語教育學報》、31期)。

〈春天乘著馬車來〉(1926.8)和〈花園的思考〉(1927.2)則是著名的「病妻」系列作品。歷史上肺結核奪走許多生命,卻也在文學史上留下淒美動人的紀錄。帶有自傳色彩的這2篇作品,描寫主角在海岸邊的醫院裡,照護瀕死髮妻的經過。壓抑哀情的主角眼中,眼前花園的景物,都以其生命力,一同參與了救護妻子的行動。當諦觀與死亡同降,「為什麼我們只能把不幸認定是不幸?」的豁達,也救贖了生者。對生命的大哉問舉重若輕,是為景物與真情絕美交融的感人傑作。

1927年5月《文藝時代》停刊後,橫光傾心於描寫資本主義社會下的戀愛,如前述的〈七樓的運動〉等作。也可視為新感覺派的一種亞型。與此同時,因受到芥川龍之介的啟發,於翌年探訪上海,寫就長篇小說《上海》(1928~1932),觀察租界的國際關係、身體政治。

第三時期則是,1930年代初喬依斯等歐美的現代主義文學西風東漸,橫光轉而製作「新心理主義」的時期。代表作即收錄於本書的〈機械〉。

〈機械〉(1930.9),以意識流手法,描繪近代自我意識。第一人稱「我」,加入門牌製造廠後,被愛好偵探劇的同事當作竊取企業機密的間諜,期間腦部受劇毒所害,因此精神錯亂。以自由聯想和內心獨白的手法,精湛地呈現了內心小劇場裡的疑心暗鬼。

同一時期,讀書市場蕭條,純文學餓死論四起,因此他又開始主張兼具純文學與通俗文學特色的「純粹小說論」,撰寫了《天使》(1930.2~7)等作,開啟了第四階段、「報紙連載小說」的時代。其後時局進入二戰末期,日本帝國動員文學家加入戰爭協力,橫光在此時期也開始右傾,於第一回「大東亞文學者會議」上,代表宣讀大會宣言。並藉《旅愁》(1937.4~未完)思索,東洋如何超越西洋的物質性近代霸權,惜因病歿未果。而其世界級的文學成就,也在早逝及戰爭的陰影下,尚未得到該有的榮譽。

本書選譯了上述不同時期的短篇傑作,譯文流暢。推薦讀者一窺一代文豪橫光利一的多元風采與藝術心靈。

亂世亂離中的「感覺」盛宴 文/許秦蓁

.重新「感覺」橫光利一(1898-1947)

橫光利一來自日本福島縣,1916年入早稻田大學就讀預科,世界經歷戰爭災變,知識份子的人文精神價值因受到環境衝擊而翻轉了,除了開始反思科技文明與人生重要課題之外,亦面臨到現實生活的考驗,橫光在肄業離校後,決定踏上了他文學創作的終極人生,而這段充滿荊棘的文學歷程,反而讓他的作品得以不朽。

重返歷史現場,回溯世界文學潮流,可想而知的是1914年第一次世界大戰後的慘狀:殘破的城市、荒涼的街景、家破人亡與亂世中的流離失所,歐洲知識份子面臨...

目錄

導讀│亂世亂離中的「感覺」 盛宴──文/許秦蓁

火

被嘲笑的孩子

蠅

御身

紅衣裳

拿破崙和金錢癬

春天乘著馬車來

花園的思考

機械

太陽

推薦│東亞現代主義的旗手橫光利一──文/謝惠貞

導讀│亂世亂離中的「感覺」 盛宴──文/許秦蓁

火

被嘲笑的孩子

蠅

御身

紅衣裳

拿破崙和金錢癬

春天乘著馬車來

花園的思考

機械

太陽

推薦│東亞現代主義的旗手橫光利一──文/謝惠貞

購物須知

關於二手書說明:

商品建檔資料為新書及二手書共用,因是二手商品,實際狀況可能已與建檔資料有差異,購買二手書時,請務必檢視商品書況、備註說明及書況影片,收到商品將以書況影片內呈現為準。若有差異時僅可提供退貨處理,無法換貨或再補寄。

商品版權法律說明:

TAAZE 單純提供網路二手書託售平台予消費者,並不涉入書本作者與原出版商間之任何糾紛;敬請各界鑒察。

退換貨說明:

二手書籍商品享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退貨,請於取得該商品10日內寄回。

二手影音商品(例如CD、DVD等),恕不提供10天猶豫期退貨。

二手商品無法提供換貨服務,僅能辦理退貨。如須退貨,請保持該商品及其附件的完整性(包含書籍封底之TAAZE物流條碼)。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱

退換貨原則、

二手CD、DVD退換貨說明。

5收藏

5收藏

10二手徵求有驚喜

10二手徵求有驚喜

5收藏

5收藏

10二手徵求有驚喜

10二手徵求有驚喜