一個人的抉擇 兩個民族的命運

對國家機器的強烈控訴 對獨裁權力的憤怒告發

華文世界首度出版

二次大戰日本「戰爭孤兒」的遭遇、中國改革開放前的政治動盪、國際經濟情勢的變化

深入中國三年 超過一千位受訪者 耗時八年完成

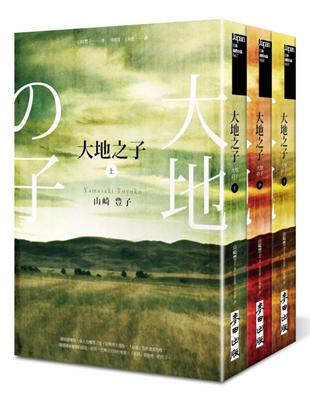

《白色巨塔》暢銷作者、社會派小說巨匠山崎豐子「戰爭三部曲」集大成之作

★文藝春秋讀者獎獲獎作品

★NHK電視台慶祝開台70周年,斥資 25億日圓改編電視劇

★蒙地卡羅電視展「最佳電視作品大獎」

《大地之子》(上)

國家拋棄他,家人也離開了他,

從戰場生還後,「命運」也將遺棄他嗎?

一個遭國家拋棄的孤兒 終其一生無法免除的重擔。

「原罪」是他唯一的名字。

二戰期間,日本政府號召大批農民離鄉背井,組成「開拓團」至中國東北地區開墾荒地。1945年戰敗之後,「開拓團」卻遭政府放棄,他們只能自生自滅,許多人死於飢餓與屠殺。當時七歲的松本勝男與妹妹敦子僥倖存活,失去了家人的他們,各自為中國人收養後就此失聯。

勝男在養父陸德志的栽培之下,改名為「陸一心」。文化大革命時期,陸一心被冠上日本間諜的罪名。其實他在成長過程中早已認定自己是個中國人,視養父為唯一的父親,然而,從小到大卻不時被喚作「日本鬼子」,是他無法逃脫的宿命。源自於血液的「原罪」如同銬住囚犯四肢的鎖鏈,始終束縛著他……

勞改時期,一位日本華僑告訴陸一心:不知道自己的母語是一種恥辱。陸一心偶爾會想起離散的父母與妹妹,嘗試了解自己的原生家庭與文化,但是在恐怖的政治氣氛下,只能偷偷地學習日語。當然他忘不了早已失去聯繫的養父母。

既遭原生國族放棄,又為現今環境鄙視的陸一心,從今以後,在無盡的牢獄生活裡,不知道還要遭受多少凌辱。然而,陸一心作夢也沒想到,有一天,自己還能收到父親的來信,這讓他的內心重新燃起了一絲希望……

《大地之子》(中)

十年前,因為與生俱來的「身分」而遭流放,能幫助他平步青雲的女人離開了他;

十年後,同樣的「身分」成為他進入重要部門、位居高職的關鍵,這一切都是來自陌生女子的一封信……

就讀大學時,陸一心始終向女友隱瞞自己的真實身分,終究走向了分手一途;勞改多年後,陸一心早已不再期待能運用自己的鋼鐵專業知識,卻因為一位陌生女子的信件得到恢復正常生活的機會…..

文革結束,中國與昔日敵人日本恢復邦交,並計畫藉由日本先進的技術,在上海興建中國第一座現代化鋼鐵廠。回到北京成家立業的陸一心,因懂日文而被上級指派參與了建設鋼鐵廠的工程,再度與當年遺棄他的女子重逢。面對昔日的心結,陸一心的「身分」與權力地位再度受到挑戰!而在赴日參訪考察的旅程中,一首熟悉的歌曲、一座山頭覆著白雪的富士山,像是在他心中投下一顆回憶之石,激起無限漣漪……

代表日本與陸一心協商鋼鐵廠事務的是松本耕次。他年輕時參加了東北的「開拓團」,在中國被徵召入伍之後輾轉回到日本。戰爭結束後,家人全死於中國的消息使他的內心充滿愧疚。

中日恢復邦交之後,當年的戰爭孤兒陸續回到日本的消息,讓耕次重新懷抱一絲希望。他參加了尋找日本「戰爭孤兒」的活動,才發現他的兒子勝男和女兒敦子可能還活在世上……

《大地之子》(下)

重逢,讓他浮萍般的一生有了落葉歸根的機會,也是抉擇的開始……

詭譎的政治局勢正準備掀起一場滔天大浪,官方的權力鬥爭與人事傾軋將對身分不明的陸一心產生什麼影響?

被當成童養媳賣掉、在農村長大的敦子,因為身分問題,始終是個「異鄉人」,三十多年來,她從未得到國家的認同,也無法享有丈夫與婆婆的平等對待。只有紅色護身符為她尋覓到真正的親人。然而,即使是闊別了三十多年的重逢,也不代表從此能得到幸福……

一直猶豫是否尋覓親生父親的陸一心,既感謝賭上性命為自己洗刷冤屈的養父,但也無法忘懷自己的出生根源。一邊是撫養他成人、卻是永遠讓人因「身分認同」而不安的生活環境,另一邊則是斷不了的血緣關係,「日本鬼子」是他永遠烙印的符碼,陸一心一生獲得的屈辱和榮耀都與此脫不了干係。

敦子與陸一心命運多舛的一生,就像礁岩峽谷之間一艘在波濤激流之上險行的船。在海闊天空之前,他們必須面對一個重要的抉擇⋯⋯

作者簡介:

山崎豐子(Yamasaki Toyoko, 1924.11.3~2013.9.29)

日本戰後十大女作家之一

與松本清張、水上勉齊名的社會派小說巨匠

生於大阪,為昆布商之女,京都女子大學國文科畢,進入《每日新聞》報社擔任記者,工作之餘從事寫作。1957年以處女作《暖簾》初試啼聲,第二年即以《花暖簾》獲直木獎,之後辭掉工作專事寫作,著有《女系家族》、《女人的勳章》等書。

1963年話題作《白色巨塔》出版,成為二十世紀文學經典巨著。其後陸續發表《兩個祖國》、《大地之子》、《不沉的太陽》等作品。1991年山崎豐子獲頒菊池寬獎,2009年再以《命運之人》獲每日出版文化獎特別獎。繼司馬遼太郎之後,山崎豐子的作品填補了歷史教材無法仔細交代的空白。

《大地之子》被山崎豐子稱為「賭上作家之命」的作品。她於1984年與當時中國共產黨總書記胡耀邦會談後,深入中國東北、內蒙等地三年,為此書實地取材。採訪加上寫作,耗時八年。山崎豐子曾說:「藝人有退休、藝術家是沒退休的,在寫作時進棺材才是作家。」憑藉著此一信念,2013逝世的她持續不輟地創作直至生命最後一刻。

譯者簡介:

章蓓蕾

又名立場寬子,政大新聞系畢業,一九八一年起定居日本,現專事翻譯,曾在北京、瀋陽、洛杉磯、曼谷等地長住,二〇〇一年至二〇〇三年曾任「江戶東京博物館」義務解說員,譯作有:《冰點》、《續冰點》、《命》、《魂》、《生》、《溺》等三十餘部。

王華懋

專職譯者,現居於好山好水之東部,熱愛閱讀與生活。譯有多本作品,類型包括推理、文學及各種實用書籍。

各界推薦

名人推薦:

歷史學者、政治評論家胡忠信 作家胡晴舫 作家茂呂美耶 評論家南方朔 時報周刊社長夏珍 《號外》雜誌主編張鐵志 作家˙總幹事黃國華 作家楊照 /鄭重推薦

山崎豐子是二十世紀日本文豪榜上唯一女性。她以罕見的能量與勇氣,不斷挑選最困難的時代題材,處理社會現實,絕不避重就輕。在《大地之子》小說裡,她勇敢面對日本二戰的爭議以及歷史遺產,直逼日本靈魂的陰暗面,跳脫狹隘的國族偏見,忠實寫下戰爭的殘酷與國家機器對人民的傷害,而當狂風刮起,個體如何求生存,繼續挺立,做出清明的道德抉擇。山崎豐子展現了小說巨匠的高超技藝,以筆尖精密刺繡一幅壯闊大時代畫作,又一本用生命拼出來的巨著,宛如咬破自己指頭,以血成書。----胡晴舫(知名作家)

這不只是救贖還有理解,在她面前只有「人」才是最重要的。

山崎在嚴厲批判戰爭的同時,還是給了我們尤可信賴的人性,讓我們因為悲嘆而流的淚還是溫暖的。

----夏珍(時報周刊社長)

等了幾十年我終於盼到山崎豐子諸多作品中最讓我期待的這本書,但卻也傳來她過世的惡耗,仔細地拜讀這本巨作也算是對山崎豐子的致敬吧!

----黃國華(作家‧「總幹事」)

《大地之子》後記/山崎豐子

以現代中國為背景的《大地之子》這樣的作品,是我畢生不可能再挑戰第二次的作品。

如果沒有已故胡耀邦總書記對我這一介日本作家的理解及決斷,是絕對不可能對中國這個祕密主義、封閉國家的國家機關及外國人未開放地區的農村、勞改所進行採訪的。

我從一九八四年開始採訪,然而眼前的障壁既高又險,就在我不得已決心放棄時,得以會見了胡耀邦總書記。我說明我採訪的經緯,總書記鼓勵我說「這是我國官僚主義的缺點。我一定會要底下改進,所以即使得花上十年,妳也應該把它寫出來。不必把中國描寫得多美麗,把中國的缺點和黑暗面全寫出來也沒關係。如果那就是真實,就能為真正的中日友好做出貢獻」,並答應協助我採訪。這次會面的內容也刊登在《人民日報》上。

隔年起,原本拒絕說沒必要見面的國家機關答應了我的採訪,拒絕美國司法視察團參觀的勞動教養管理所、勞改所也答應讓我採訪。不僅如此,我還被允許直接訪問戰爭孤兒及養父母的家庭,並寄宿在農村,這真是難以置信的幸運。

在政治體制、生活環境皆不同的國家進行長達三年的當地採訪,徹頭徹尾是一場無止盡的忍耐與努力。然而一九八九年四月胡耀邦總書記驟逝,採訪之門再次深鎖。美國的朋友說「天安門事件以後,我看至少二十年都不可能讓自由主義國家的作家進去採訪了吧」,我也有同感。

由於中國現在正處於嚴格的思想取締中,應中國方面的協助者要求,我決定不將個人姓名公布出來。這些協助者的大名與協助將永遠銘記在我的心中,我在此懷著萬千感慨深深致謝,並祈禱各位安好。

最後,採訪與寫作的八年間提供我莫大支持的文藝春秋,尤其是《文藝春秋》前編輯部的岡崎滿義、中井勝,開始連載後每一期都盡心盡力協助我的平尾隆弘、高田直,以及付梓時全力協助的出版部松成武治、加藤保榮,我由衷致謝。同時我要特別提出,因為有祕書野上孝子自始至終伴我一起行動,齊心協助我,我才能完成這本書。

名人推薦:歷史學者、政治評論家胡忠信 作家胡晴舫 作家茂呂美耶 評論家南方朔 時報周刊社長夏珍 《號外》雜誌主編張鐵志 作家˙總幹事黃國華 作家楊照 /鄭重推薦

山崎豐子是二十世紀日本文豪榜上唯一女性。她以罕見的能量與勇氣,不斷挑選最困難的時代題材,處理社會現實,絕不避重就輕。在《大地之子》小說裡,她勇敢面對日本二戰的爭議以及歷史遺產,直逼日本靈魂的陰暗面,跳脫狹隘的國族偏見,忠實寫下戰爭的殘酷與國家機器對人民的傷害,而當狂風刮起,個體如何求生存,繼續挺立,做出清明的道德抉擇。山崎豐子展現了小說巨匠...

章節試閱

◆ 故事提要

戰爭結束之後,年幼的松本勝男在中國的土地上流浪,直至遇見養父陸德志,改名為「陸一心」,他的人生才有了改變。努力做個中國人的他,始終背負著「日本鬼子」的原罪,面對即將到來的文革與動盪的政治局勢,他是否可以在這片土地上得到認同?

對於日本親人的記憶,深埋在陸一心的內心深處,逐漸一點一滴地湧現,他能與日本父親重逢嗎?與家人團圓的渴望遇上大時代的時局紛擾,「究竟該做日本人或是中國人?」陸一心兩難的抉擇即將開展他悲喜交織的一生!

◆

公開批鬥的活動繼續進行,批鬥的手段也愈來愈殘忍,被揪上批鬥台的人就像被送上私刑的刑場,有些人被鬥得站不起身,有些人需要別人撐住背後,還有些人陷入哭天喊地的精神錯亂狀態。

好不容易,漫長而無止境的批鬥大會終於鬥完最後第二十五名對象,台下的群眾以為這下總算獲得解脫而站起身來,不料王司令又發出粗野的吼聲:

「各位同志!今天的批鬥大會還沒解散!為什麼呢?因為還有比剛才批鬥過的反革命份子、走資派更惡劣的一個反革命份子藏在我們當中。今天若不揪出這傢伙,不讓他在大家面前現形,今天的鬥爭就不結束!」

廣場上一陣騷動。

「安靜!大家伸手摸摸自己的良心,想一想自己有沒有違反毛主席的偉大思想?如果有,請你誠實地站出來!對於自動坦白的罪人,我們都將本著寬大的態度處理。」

群眾都彼此打量著。這些人雖都是工人,但被別人這麼一看,全都像落到毒蛇面前的青蛙,瞬間鴉雀無聲。陸一心和唐偉等其他同事也只敢緊盯著前排觀眾的背後。

短短幾分鐘的暫停令人感覺漫長得像是永遠。

「原想本著毛主席寬大為懷的心胸給你幾分鐘寬限,還不站出來嗎?那我們就要把那傢伙揪出來啦!」

廣場上安靜得幾乎能聽到每個人心臟的跳動,群眾都陷入極端的恐懼。

「那傢伙是個會說外國話的外國特務!」

王司令的聲音沉重得像要墜進腹中,唐偉的肩膀為之一震。

「他是個用假名字冒充中國人的外國人!」

群眾都帶著驚愕的眼神彼此看來看去。

「那傢伙是日本侵略主義留下的狗雜種,日本鬼子!」

陸一心呆住了,全身血液倒流,腳底一陣搖晃,他轉頭望向身邊的唐偉,心中升起恐懼。

「製鋼廠的陸一心,站出來!」

周圍的同事都避難似地連忙向後退,陸一心想向誰求救,但喉頭灼熱得像火燒似地,乾得發不出一絲聲音。

四、五名造反派上前來抓住陸一心,把他拖上台去。

王司令從頭到腳細細打量著陸一心。

「嗯,原來如此,裝得可真像,幾乎看不出跟我們有什麼不同。」

陸一心頭上的中山帽被掀掉了。垂在額頭的髮絲雖然有點長,但他那雙細長的雙眼,充滿彈性的淺黑皮膚卻跟周圍的中國人沒什麼兩樣。

「為什麼不老實站出來?」

「我是日本人生的,但我從小都被當成中國人撫養長大,我用自己對黨和國家的忠誠發誓,我不是什麼外國人,就是一個中國人。」說完,他那雙哆嗦個不停的膝蓋這才停止發抖。

「是嗎?你是哪年哪月入的黨?把自己的黨歷報上來!」

陸一心答不出話來。每個中國人都有一份檔案,裡面記載著那個人一生的事蹟。他的檔案裡寫著他是日本人,所以直到現在,他的入黨申請始終被打回票。

「報出你的日本名字!」

「我不知道。」

「你的日本親生父母呢?」

「不知道。我的父母在長春鄉下的范家屯,除了他們,我沒有其他的父母。」

這是從他發自內心的吶喊。

「你當了工程師,這幾年主要負責那些工作?」

「我參加了中國第一座氧氣頂吹轉爐的開發任務。」

「你把這項工程的祕密都向日本一一報告了吧?你老實交代,是用什麼方式洩漏給他們的?」

陸一心的兩臂被人從背後扭向後上方,他愈掙扎,手臂便被扭得愈緊,他覺得血液直衝腦門,差點要失去知覺。

「各位同志!日本帝國主義的雜種比反革命份子更罪大惡極,我們要在這裡批鬥!」王司令向大家宣布。

「狗雜種!絕不原諒日本帝國主義的雜種!」

「打倒太陽旗!把他的頭髮剃成膏藥旗。」

四面八方傳來近似發狂的吼聲。「膏藥旗」是指塗著圓形膏藥的四方布塊,也是對太陽旗最鄙視的稱呼。

「好!給他行刑,膏藥旗刑!」

王司令一聲大喊,站在左右的幾名常委上前來摁住陸一心的頭,三兩下就用剪刀把他剪成了光頭。又用紅色油漆在他頭頂塗了一個圓形太陽標誌,塗完,大夥兒又一起向他頭上的太陽旗吐口水。

「我再重述一遍陸一心的罪狀:一、隱瞞自己是日本侵略主義餘孽的事實;二、故意破壞國家生產設備的破壞生產罪;三、海外關係,也就是說他私通日本,我們已掌握能證明他間諜行為的資料。」

王司令報出的罪狀裡,姑且不提第一條,但第二和第三條卻毫無事實根據,完全是莫須有的罪名,其中的故意破壞生產罪更是重罪,若不立即澄清罪嫌,一心甚至可能被判處死刑。

「沒有,絕對沒有!」

一心搖著那剃成膏藥旗的頭,使出全身力量大喊。

「民族仇恨不可忘!絕不原諒小日本鬼子!」

「向日本侵略主義施行的三光政策報仇!」

「對!就是那殺光、燒光、搶光的三光政策殺了我們的親兄弟!」

廣場上掀起一片嗜血和復仇的吼叫,無數小石子和木塊向台上飛來。

陸一心的兩臂仍被造反派反扭在身後,王司令扯下他的工作服衣領,把一根粗大的鐵絲繞在他脖子上。

「換下牌子,給他吊磚塊!」

王司令說完,台下的群眾抽出一塊墊在屁股下面的磚塊遞上來。

「一、隱瞞自己是日本侵略主義餘孽之罪。」

鐵絲的一端層層繞著磚塊吊在一心的脖子上。每個磚塊都重達二點五公斤。

「二、故意破壞國家生產設備的破壞生產罪。」

第二個磚塊又被吊上去,一心的頭被磚塊的重量往下拉。

「三、從事間諜行為,企圖推翻無產階級專政之罪。」

吊上第三個磚塊時,鐵絲深深嵌進一心脖子上的肌肉。

「再給你加一條罪名,你耗費人民血汗在大學接受劉少奇的修正主義教育。」

磚塊又增到第四塊,陸一心的身體向前倒,王司令扳著他的肩膀企圖把他拉起來,但身上吊著十公斤磚塊的陸一心很難撐起身子。

震耳欲聾的鑼鼓聲響起,群眾一起高喊:

「小日本鬼子!」

「侵略者的雜種應該處死!」

一心逐漸失去意識,但群眾的叫罵聲不斷傳進他的耳裡,王司令接連踢他幾腳,令他站起來,但一心無法動彈。

朦朧中,他聽見熟悉的歌聲,全場的群眾正在合唱頌揚毛主席的〈大海航行靠舵手〉。

「今天多虧大家積極參與,北京鋼鐵公司的批鬥大會現在宣布勝利結束!」

王司令的聲音從廣場的擴音器裡傳來,倒在批鬥台上的陸一心也聽到群眾像退潮般離開廣場。

夕陽西下,廣場上頓時變得寒冷,滿地散落著磚塊、石子、報紙、紙屑、木片等,看來就像戰場的遺跡。今天被告犯人在加入陸一心後,變成了二十六人,全體被告都半走半爬地拖著兩腿送進幾間叫做牛棚的隔離室。

陸一心被關進的那間牛棚是由電氣動力車間的工人休息室改造的,三夾板隔成的房間裡只關了陸一心一個人。

室內有個可供三、四人合睡的木板大床,床上的棉被已被撤去,他在床上坐下來,剛被鐵絲箍緊的脖上,以及手腳的關節都隱隱作痛。

咳!咳!三夾板牆的隔壁傳來幾聲咳嗽。他側耳傾聽,感覺隔壁似乎關了三、四個人。那些人在低聲交談,聽他們談話內容,好像是前幾次鬥爭時被關進來的。幾個人都很氣憤告密者向造反派舉發自己,同時也很擔心,因為他們已被關在這裡好幾天,跟家人和工作單位都完全隔絕了。

就算跟外界隔絕,若能像隔壁那樣,跟好幾個人關在一起,倒也不算什麼,一心想。他對自己單獨關在這裡感到焦慮。難道因為自己體內流著日本人的血就要受這種歧視嗎?想到這兒,他不禁咒罵自己的血統。

◆

列車到達北京時已是夜晚,無數的乘客一窩蜂地從沿途加掛的車廂裡湧向漫長的月台。

人潮中,有人爭先恐後往下衝,有人迫不及待從窗口向下跳,人人都為平安到達首都北京而興奮無比,每個人都把重得令人直不起腰的行李扛在背上或用扁擔挑起匆忙趕路。

一心也混在人群裡走出令人懷念的北京車站,手裡提著勞改所發給他的布袋,一步一步,慢慢地邁步向前。車站建築的屋頂很高,牆上貼著大理石,玻璃窗外可以望見北京街頭的燈光……,真的是回到北京了!一心想。驗票口周圍擠滿了人群,前來接人的群眾搖著手大喊迎接對象的名字。這班火車晚了三小時,到站時已是晚上十一點,一心孤零零的一個人,現在已找不到任何交通工具載他前往八達嶺附近的北京鋼鐵公司了。今晚只好在車站的長椅上睡一晚,一心想,明天早上搭第一班巴士到單位報到復職吧。他隨著人潮走出驗票口,忽然聽到有人正在叫喊自己的名字。

「一心!」

一心轉頭望向聲音來源,只見一名白髮老人站在前方。

「一心!是我啊!」

那位老人是他的父親陸德志。

「爸爸!」

「兒子啊!」

一心全身顫抖,德志也不斷哆嗦。在紛雜的人群中,父子倆緊緊擁抱在一起。兩人什麼話都說不出來,只是用手撫摸對方的身體。一心緊抱著父親,他覺得父親的身體又乾又瘦,整個縮小了一圈,德志用手在一心身上來回撫摩著,像要把他全身都檢查一遍似的。一心瘦了許多,連脖子都變細了,胸上的鎖骨也浮現出來,但還好四肢都沒什麼問題,德志看清兒子平安無事,高興得老淚縱橫。父子倆外貌的變化都大得出人意料,不必開口也能想像兩人這五年半過得是如何悲慘的日子。

「爸,您怎麼知道我搭這班火車回來?」

「我可不知道你搭哪班車回來。北京的人民信訪室來通知,說你已經獲釋,我收到通知就立刻跑到北京來了。內蒙古到北京的列車每天只有這一班嘛,所以最近這十天裡,每天列車到站的時間一到,我就到這兒來等著。」

「您已經等了十天,每天晚上都……。」

「這算什麼!一想到這五年半中,你蒙冤被迫去做苦工,我來這兒等你算什麼呢。來!到有燈光的地方來,讓我看看你的臉。」

北京車站的大理石建築看起來十分宏偉壯觀,站內的長椅上卻擠滿了衣衫襤褸的乘客。有些人因為晚上十一點以後沒交通工具可搭,只好在長椅上等待早晨來臨,還有些人已不知在這兒住了多久,大夥兒都把破爛的棉被鋪在牆邊席地而眠。

「爸,這十天您都睡在這張木椅上?」

「不,我住在車站附近的旅店裡。可是一間屋裡擠了六、七個人,我們兩人要想講點悄悄話,還是在這兒講比較好。等天亮了,我們再回旅店去喝粥吃早飯吧。」

德志在排滿長椅的大廳角落找到一個空位,坐下後,從布袋裡掏出饅頭,又把熱水倒進熱水瓶的瓶蓋交給一心。一心想到父親對自己的深厚恩情,感動得食不下嚥。父親根本不知他會不會到站,卻一連十天,每天都到這兒來等他。一想到這兒,他的喉頭一緊,完全吞不下食物,卻又不得不勉強吞下幾口。

「一心,你的冤案已經澄清啦。太好了,你能活到現在……。」

大廳的燈光下,德志又盯著一心的臉打量一番,喜悅之情油然而生。

「多虧爸捨命為我奔走,我這案子通常是不會那麼容易解決的。」

一心滿懷疼惜地看著頭髮已全白的父親。

「不,光憑我一個人,就算有通天的本事也沒法把你就出來。救你出來的是這個人!」

陸德志從口袋裡掏出一張皺巴巴的紙條。

「是這封沒寫寄信人姓名的信,把你在內蒙古的消息告訴了我們,我才能到北京的人民信訪辦公室去上訴。你知道這封信是誰寫的嗎?」

德志指著信紙問道。一心深怕弄破信紙似地小心翼翼地攤開那張紙,這封信內容很簡潔,卻能令人感受到只有江月梅才有的那種溫柔。

「她是從北京派到內蒙古的巡迴醫療隊護士。」

一心說,接著又把自己患破傷風差點死掉的事,還有月梅盡心照顧自己的事向父親報告一遍。

「真是個有善心的好女孩。你應該快點通知她獲釋的消息,還得向她道謝才對,否則老天爺會懲罰你的。」

德志說。一心沉默著點點頭,卻沒把自己下跪婉拒月梅的愛意一事告訴父親。

「媽和秀蘭她們都好嗎?還有伯父家,大家都好嗎?」

「嗯。我跑到北京來了好幾趟,都是淑琴幫我籌措的路費。還有秀蘭,她找到了加入解放軍的袁力本,多虧他幫忙,我才能及早見到北京人民信訪室的工作人員。」

德志把袁力本介紹朋友的事也告訴了一心。德志在北京等候面談的那段日子,袁力本那位北京工兵學院的教官朋友不但幫忙安排,讓德志見到熱情的辦公室副主任,也向德志提供許多溫馨的照顧。

「原來我在勞改所這段時間,小袁幫了這麼大的忙?」

一心想起了袁力本,高中畢業典禮那天,袁力本跟他互相誓言要終生為友。袁力本當時的身影又鮮明地浮現在他眼前。

「力本已經當到連長囉。秀蘭還跟從前一樣,在她母校的中學當老師,幹得很起勁呢。」

「爸,您學校的工作不要緊嗎?還為了我請假。」

「嗯,不要緊。不去學校也沒關係。」

「不去也沒關係?爸,您不是總說,當教師是您的天職?難道我的案子讓您的處境變得很為難?」

「不,反正我的年齡也到了。」

一心從父親的話裡聽出一些從來沒有的曖昧。

「爸,您告訴我真話,學校究竟怎麼回事?」

「我已經不用到學校去了。免職了……。」

「爸呀!」

一心情不自禁用手抱住父親的肩膀發出嗚咽。父親為了拯救自己,竟連他視為天職的教師工作也丟了。父親總把學生當成自己的孩子一樣教導,那些孩子也對父親十分愛慕,想到父親從前愛護學生的模樣,一心不禁滿懷愧疚。

「沒關係!只要能洗清你的冤罪,救回你的性命,我一點都不後悔。因為你是我的寶貝兒子啊!」

德志也緊緊抱著一心的肩膀。這時,在這對相擁的父子身後,一列夜車突然發出一聲汽笛巨響,劃破了黑夜,接著車輪發出摩擦的聲響。一心頓時嚇得全身發抖,五年半前被拉進囚犯列車時的景象一下閃過腦海。那是在北京站附近的一個小站,他不但身為囚犯,還被其他人辱罵是「小日本鬼子」,手腳掛著鎖鏈,頭髮剃成膏藥旗髮型,光禿禿的頭頂上還塗了紅油漆。雖說現在已完全恢復自由,並在北京車站跟父親緊緊相擁,但當年被趕進囚犯列車的恐怖還留在他的心底。或許那時被當成囚犯送去勞改的心靈創傷,這輩子都會緊跟著他吧。

「爸,我的釋放命令會不會突然取消呀?」

「絕對不會!人民信訪室是受周總理直接管轄的單位,你是信訪室花了好長時間調查之後才釋放的。從現在起,你可以安心過正常人的生活了,也可以跟正常人一樣結婚就職了。」

一心嚥下一口唾沫,喉結微微一動。正常人的生活!跟別人一樣結婚就職……,他居然早已忘了這些字眼。

一心抬頭四望,周圍有許多親朋好友、父母子女或夫妻都坐在長椅上閒聊,還有那些暫宿車站的旅客也在大聲談笑。

車站的擴音器正在播放北京廣播電台的節目,對面牆邊坐著兩、三個男人,看起來都像是工人,大夥兒就著一瓶酒你一口我一口地輪流對飲。

「一心,不冷嗎?」

北京雖已進入五月,晚上十二點後,氣溫就會急劇下降。

「我已經習慣了。您用毛毯裹好肩膀啊。」

一心向父親叮囑著。父親不但來迎接他,還帶來一條毛毯。現在父子倆同裹著一條毛毯,聽他訴說過去五年半的勞改生活。一心只把自己在寧夏從事水壩建設,還有在內蒙古放羊的情形說了一遍。後來涉嫌同謀逃亡罪所遭受的苦難,他一個字也沒提。一心曾因為同謀逃亡罪被關過禁閉牢,三角形的牢房十分狹窄,犯人只能跪坐在裡面,牆上開個一個小洞,既是透氣孔也是送飯孔。坐在裡面的犯人屎尿橫流,簡直比家畜還不如。

「坐牢最讓你痛苦的是什麼?」

「最痛苦的是孤獨感,還有長期的飢餓。」

「在那樣的勞改環境裡,你竟沒有絕望,還能堅忍不拔地活下來……。」

德志感慨萬千地說。

「我只想著一件事,就是要報答父母對我的養育之恩,是這個念頭支撐著我,讓我堅強地活下來。」

「什麼養育之恩……,你是我們的兒子,也是國家的棟梁。」

德志的聲音似乎有些哽咽。

「一心,你還記得小時候,我帶你到村裡的小河邊去釣魚?」

「記得呀!那時我們沒釣到什麼魚,後來我從人家魚簍裡拿了幾條魚,我記得爸還責罵過我呢。」

一心憶起幼時的愉快經驗,心頭暖暖的。

「你到單位報到後,快點回來吧,讓你媽也看看你。還有,別嫌我囉唆,你該立刻去向那位寫信給我的護士道謝,轉達我對她的謝意,人家跟你非親非故的,卻願意為你做這些,這種不求回報的行為多麼高尚啊。」

德志又向一心囑咐了一遍。說完,父子倆裹著毛毯緊靠彼此的肩膀。兩人雖然都穿得十分破爛,但總算團聚了,父子倆親密地共度了一夜。

◆ 故事提要

戰爭結束之後,年幼的松本勝男在中國的土地上流浪,直至遇見養父陸德志,改名為「陸一心」,他的人生才有了改變。努力做個中國人的他,始終背負著「日本鬼子」的原罪,面對即將到來的文革與動盪的政治局勢,他是否可以在這片土地上得到認同?

對於日本親人的記憶,深埋在陸一心的內心深處,逐漸一點一滴地湧現,他能與日本父親重逢嗎?與家人團圓的渴望遇上大時代的時局紛擾,「究竟該做日本人或是中國人?」陸一心兩難的抉擇即將開展他悲喜交織的一生!

◆

公開批鬥的活動繼續進行,批鬥的手段也愈來愈殘忍,被揪上批鬥...

作者序

後記

以現代中國為背景的《大地之子》這樣的作品,是我畢生不可能再挑戰第二次的作品。

因為如果沒有已故胡耀邦總書記對我這一介日本作家的理解及決斷,是絕對不可能對中國這個祕密主義、封閉國家的國家機關及外國人未開放地區的農村、勞改所進行採訪的。

我從一九八四年開始採訪,然而眼前的障壁既高又險,就在我不得已決心放棄時,得以會見了胡耀邦總書記。我說明我採訪的經緯,總書記鼓勵我,「這是我國官僚主義的缺點。我一定會要底下改進,所以即使得花上十年,妳也應該把它寫出來。不必把中國描寫得多美麗,把中國的缺點和黑暗面全寫出來也沒關係。如果那就是真實,就能為真正的中日友好做出貢獻」,並答應協助我採訪。這次會面的內容也刊登在《人民日報》上。

隔年起,原本拒絕會面的國家機關答應了我的採訪,拒絕美國司法視察團參觀的勞動教養管理所、勞改所也答應讓我採訪。不僅如此,我還被允許直接訪問戰爭孤兒及養父母的家庭,並寄宿在農村,這真是難以置信的幸運。

在政治體制、生活環境皆不同的國家進行長達三年的當地採訪,徹頭徹尾是一場無止境的忍耐與努力。然而一九八九年四月胡耀邦總書記驟逝,採訪之門再次深鎖。美國的朋友說,「天安門事件以後,我看至少二十年都不可能讓自由主義國家的作家進去採訪了吧」,我也有同感。

由於中國現在正處於嚴格的思想取締中,應中國方面的協助者要求,我決定不將個人姓名公布出來。這些協助者的大名與協助將永遠銘記在我的心中,我在此懷著萬千感慨深深致謝,並祈禱各位安好。

最後,採訪與寫作的八年間提供我莫大支持的文藝春秋,尤其是《文藝春秋》前編輯部的岡崎滿義、中井勝,開始連載後每一期都盡心盡力協助我的平尾隆弘、高田直,以及付梓時全力協助的出版部松成武治、加藤保榮,我由衷致謝。同時我要特別提出,因為有祕書野上孝子自始至終伴我一起行動,齊心協助我,我才能完成這本書。

後記

以現代中國為背景的《大地之子》這樣的作品,是我畢生不可能再挑戰第二次的作品。

因為如果沒有已故胡耀邦總書記對我這一介日本作家的理解及決斷,是絕對不可能對中國這個祕密主義、封閉國家的國家機關及外國人未開放地區的農村、勞改所進行採訪的。

我從一九八四年開始採訪,然而眼前的障壁既高又險,就在我不得已決心放棄時,得以會見了胡耀邦總書記。我說明我採訪的經緯,總書記鼓勵我,「這是我國官僚主義的缺點。我一定會要底下改進,所以即使得花上十年,妳也應該把它寫出來。不必把中國描寫得多美麗,把中國的缺點和...

購物須知

退換貨說明:

會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。

辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。

訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。